※本記事は既存の記事(NYK、IND)で示した分析結果をベースに作成しています。データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

🏀【 はじめに 】

2025年イースタンカンファレンスファイナル、ニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズ。両チームとも今シーズンを通じて独自の“コアの強み”を築き上げてきました。

この記事では、「ペイサーズ=走力」「ニックス=ハーフコート&セカンドチャンス」という両者の特徴に着目し、各種スタッツやチャートを通じてその実態を明らかにします。特に、レギュラーシーズンとプレイオフでの主要指標(PACE、オフェンス/ディフェンス効率、リバウンド、走行距離やスピードなど)を比較し、「自分たちの強みをどこまで押し通せているか?」をデータで検証していきます。

この記事を読むことで、「なぜこの2チームがファイナルまで勝ち残ったのか」、「互いの“コアの強み”は本当に崩せるのか」といった疑問に、スタッツと可視化をもとに納得できる形でアプローチします。

データ好きな方も、NBA観戦初心者の方も、それぞれのプレイスタイルや勝負のポイントを理解する一助となれば幸いです。

📊【 レギュラーシーズン主要スタッツ比較 ― ペイサーズは走る、ニックスはハーフコートで攻める ― 】

<Q. 両チームの“コアの強み”は主要スタッツにどう表れている?>

2024-25レギュラーシーズンにおけるペイサーズとニックスの主要チームスタッツを比較すると、両チームのバスケットボールのスタイルが明確に表れています。

【 比較する主な指標 】

- ✅ PACE(ペース)

- ✅ ORTG(オフェンス効率)

- ✅ DRTG(ディフェンス効率)

- ✅ EFG%(実質FG%)

- ✅ FTA RATE(フリースロー獲得率)

- ✅ TOV%(ターンオーバー率)

- ✅ OREB%(オフェンスリバウンド獲得率)

スタッツ比較表

| チーム | PACE | ORTG | DRTG | EFG% | FTA RATE | TOV% | OREB% |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ペイサーズ | 100.76 (7位) | 115.4 (9位) | 113.3 (14位) | 56.2 (4位) | 0.241 (17位) | 13.0 (3位) | 25.4 (29位) |

| ニックス | 97.64 (26位) | 117.3 (5位) | 113.3 (13位) | 55.6 (9位) | 0.232 (23位) | 13.4 (7位) | 30.5 (9位) |

<スタッツの意味と背景>

- ✅ PACE(ペース):1試合あたりの攻撃回数。高いほど試合展開が速い(=走るバスケ)。

- ✅ ORTG(オフェンス効率):100ポゼッションあたりの得点。高いほど攻撃力が高い。

- ✅ DRTG(ディフェンス効率):100ポゼッションあたりの失点。低いほど守備力が高い。

- ✅ EFG%(実質FG%):3Pの加算分も含めた実質的なシュート効率。高いほど効率的なオフェンス。

- ✅ FTA RATE(フリースロー獲得率):FG試投1本あたりのFT獲得数。高いほどFTが多い。

- ✅ TOV%(ターンオーバー率):ボールロストの割合。低いほどミスが少ない。

- ✅ OREB%(オフェンスリバウンド%):自チームが外したシュートを再獲得する割合。高いほど2ndチャンスが多い。

この表からも、

- ✅ ペイサーズはペース(7位)やeFG%(4位)の高さ、TOV%(3位の低さ)が際立つ“走るバスケ”志向のスタイル

- ✅ ニックスはペースは遅い(26位)ながら、OREB%(9位)とORTG(5位)が目立つ“ハーフコート+セカンドチャンス型”のスタイル

という、両チームの“コアの強み”がデータとしてもはっきり浮かび上がっています。

両チームの主要スタッツを比較すると、そのバスケットボールのスタイルが明確に分かりますが、実際に「どのくらい走っているのか」、「どこで得点のチャンスを生み出しているのか」といった“プレーの実態”は、さらに詳細な指標を見ることで浮き彫りになります。

次のセクションでは、「走るバスケ」を体現する走行距離や平均速度(Dist. Miles/Avg Speed)、そして、ファストブレイク得点(FBPs)やセカンドチャンスポイント(2nd PTS)、ペイント内得点(PITP)といった各チームの特徴的な強みが如実に表れる指標に注目し、両チームの“違い”をより具体的に掘り下げていきます。

🏃【 Dist. Miles、Avg Speed、FBPs、2nd PTS、PITP比較 ― “走るバスケ”vs“セカンドチャンス”の違いをデータで可視化 】

<Q. 両チームの“走力”や“得点パターン”はデータでどう違う?>

ペイサーズとニックスのスタイルの違いをより具体的に浮き彫りにするため、走行距離や平均速度、速攻・セカンドチャンスポイント・インサイド得点といった各種指標で比較します。

スタッツ比較表

| チーム | Dist. Miles | Avg Speed | FBPs (Fast Break PTS) | 2nd PTS (2nd Chance PTS) | PITP (Points in the Paint) |

|---|---|---|---|---|---|

| ペイサーズ | 19.1 (2位) | 4.41 (3位) | 17.5 (5位) | 11.2 (30位) | 51.0 (11位) |

| ニックス | 17.86 (26位) | 4.16 (25位) | 15.7 (14位) | 14.3 (15位) | 52.5 (6位) |

<指標の意味と背景>

- ✅ Dist. Miles(走行距離):1試合あたりのチーム合計走行距離。高いほど“走るバスケ”志向が強い。

- ✅ Avg Speed(平均スピード):選手の平均移動速度。高いほどトランジションやディフェンスの機動力が高い。

- ✅ FBPs(ファストブレイク得点):速攻からの得点。トランジションバスケの指標。

- ✅ 2nd PTS(セカンドチャンスポイント):オフェンスリバウンド後の得点。攻撃を“2回”仕掛ける力の目安。

- ✅ PITP(ペイント内得点):ペイントエリアでの得点。インサイド攻撃力やリムへのアタック回数を示す。

<Q. こうした順位や傾向から何が読み取れるのか?>

ペイサーズ:リーグ屈指の“走るバスケ”

- ✅ 走行距離(2位)と平均速度(3位)はリーグトップクラス。

- ✅ 速攻得点(FBPs)も5位と高水準で、「走力」と「トランジションの質」の高さが際立っています。

- ✅ 一方でセカンドチャンスポイント(2nd PTS)は最下位(30位)。オフェンスリバウンドよりも“速攻で早く攻め切る”ことを優先しているため、2度目の攻撃を狙う機会が少ないのが特徴です。

ニックス:セカンドチャンスとインサイドの“粘り強さ”

- ✅ 走行距離(26位)、平均速度(25位)は下位だが、2nd PTS(15位)やPITP(6位)は高水準。

- ✅ これは、ゆったりとしたハーフコートオフェンスを展開しながら、外したシュートをしっかり拾って2回目の攻撃につなげていることを示しています。

- ✅ インサイドでの得点力(PITP)はリーグでも上位で、“走らずともゴール下で着実に得点する”スタイルがデータから読み取れます。

<まとめ・データからのポイント>

- ✅ ペイサーズは「走力」「速攻」に特化し、セカンドチャンスはほとんど狙わない

- ✅ ニックスは「セカンドチャンス」「インサイド得点」を重視し、走力にはあまり比重を置かない

- ✅ こうした違いは、両チームの“コアの強み”が明確に分かれる理由として、スタッツにもはっきり表れています

レギュラーシーズンのデータからは、ペイサーズとニックスがそれぞれ「走力」や「セカンドチャンス」といったコアの強みをどのように発揮してきたかがはっきりと見えてきました。

しかし、プレイオフはレギュラーシーズンとは違い、対戦相手の分析や試合の強度が格段に高まる舞台です。では、こうした両チームの強みはプレイオフでも変わらず通用しているのでしょうか?

次のセクションでは、「プレイオフで両チームが自分たちのスタイルをどこまで押し通せているのか」を、実際のスタッツやチャートで検証していきます。

🔥【 プレイオフでの強みの発揮度チェック ― “自分たちのスタイル”はポストシーズンでも通用しているか? 】

<Q. レギュラーシーズンの“コアの強み”は、プレイオフでもそのまま発揮されているのか?>

レギュラーシーズンで際立っていた両チームのスタイルが、果たしてプレイオフという“真剣勝負の場”でもどこまで発揮されているのか――。ここでは、走行距離・平均速度・速攻得点・セカンドチャンスポイント・ペイント内得点といった主要スタッツを比較し、“自分たちのバスケット”の持続性や変化をデータでチェックします。

<スタッツ比較:プレイオフ vs レギュラーシーズン>

| チーム | Dist. Miles (PO/RS) | Avg Spee (PO/RS) | FBPs (PO/RS) | 2nd PTS (PO/RS) | PITP (PO/RS) |

|---|---|---|---|---|---|

| ペイサーズ | ▲19.33 (1位) / 19.1 (2位) | ▲4.45 (1位) / 4.41 (3位) | ▼14.2 (5位) / 17.5 (5位) | ▼9.8 (16位) / 11.2 (30位) | ▼45.0 (8位) / 51.0 (11位) |

| ニックス | ▼17.63 (11位) / 17.86 (26位) | ▼4.02 (12位) / 4.16 (25位) | ▼13.4 (6位) / 15.7 (14位) | ▲17.3 (2位) / 14.3 (15位) | ▼45.3 (6位) / 52.5 (6位) |

※カッコ内は各スタッツのリーグ順位、またはプレイオフ進出チーム内での順位(1位が最も高い)。スタッツはNBA公式より引用。

指標の意味・比較ポイント

- ✅ Dist. Miles/Avg Speed:走力・機動力の維持度合い

- ✅ FBPs(速攻得点):トランジションをどれだけ出せているか

- ✅ 2nd PTS(セカンドチャンス):リバウンドや粘りの再現性

- ✅ PITP(ペイント内得点):インサイドアタック力の持続性

<Q. こうした順位や傾向から何が読み取れるのか?>

ペイサーズ:走力は“維持”、速攻とインサイド得点はダウン

- ✅ 走行距離・平均速度ともにPOでさらに上昇(1位)。プレイオフでも自分たちの“走るバスケ”を貫いていることが分かります。

- ✅ ただし、速攻得点(FBPs)はダウン(17.5→14.2)。これは、プレイオフで相手の守備切り替えやトランジション対策が強化され、走れてはいるがフィニッシュまで持ち込む回数は減少している可能性を示しています。

- ✅ ペイント内得点(PITP)も減少しており、インサイドアタックの効率もやや下がっています。

ニックス:セカンドチャンスは“劇的UP”、他の指標はダウン

- ✅ 走行距離・平均速度・速攻得点ともにPOでやや低下。プレイオフの強度や試合展開によってやや“ペースダウン”している傾向です。

- ✅ 一方で、セカンドチャンスポイント(2nd PTS)は大幅UP(14.3→17.3/15位→2位)。プレイオフでよりリバウンド争いが激化する中、“粘り強さ”をさらに発揮していることが読み取れます。

- ✅ PITPはダウンしてますが、それでもリーグ上位を維持。

<まとめ・データからのポイント>

- ✅ ペイサーズは「走る」強みを維持する一方、得点効率(速攻・インサイド)はややダウン

- ✅ ニックスは「セカンドチャンス」への特化度をさらに高め、POで強さを発揮

- ✅ スタッツの変化をみることで、「どの強みがプレイオフで通用し、どこが苦戦しているか」が一目瞭然です

プレイオフという高強度な環境下で、両チームの“コアの強み”がどこまで発揮されているのかをスタッツで比較してきましたが、数字の背景には「どのプレイヤーが、どの場面で、どんな役割を担っているのか」といった“個別の実像”が隠れています。

次のセクションでは、チーム全体の傾向からさらに一歩踏み込み、プレイオフでも色褪せない“本質的な強み”――ペイサーズの走力、ニックスのセカンドチャンス創出――に絞って、プレイヤーごとのデータを比較・深掘りしていきます。

それぞれの強みを支えるキープレイヤーや役割分担の特徴を、より細かい可視化・分析を通して解き明かしていきます。

🔎【 個別可視化・深掘り ― 強みの“源泉”は誰か? 】

プレイオフという高強度な環境下でも色褪せない両チームの“本質的な強み”――インディアナ・ペイサーズの「走力」、ニューヨーク・ニックスの「セカンドチャンス創出」。ここでは、その強みがどの選手によってどのように支えられているのかを、個別のスタッツ比較と散布図によって深掘りします。

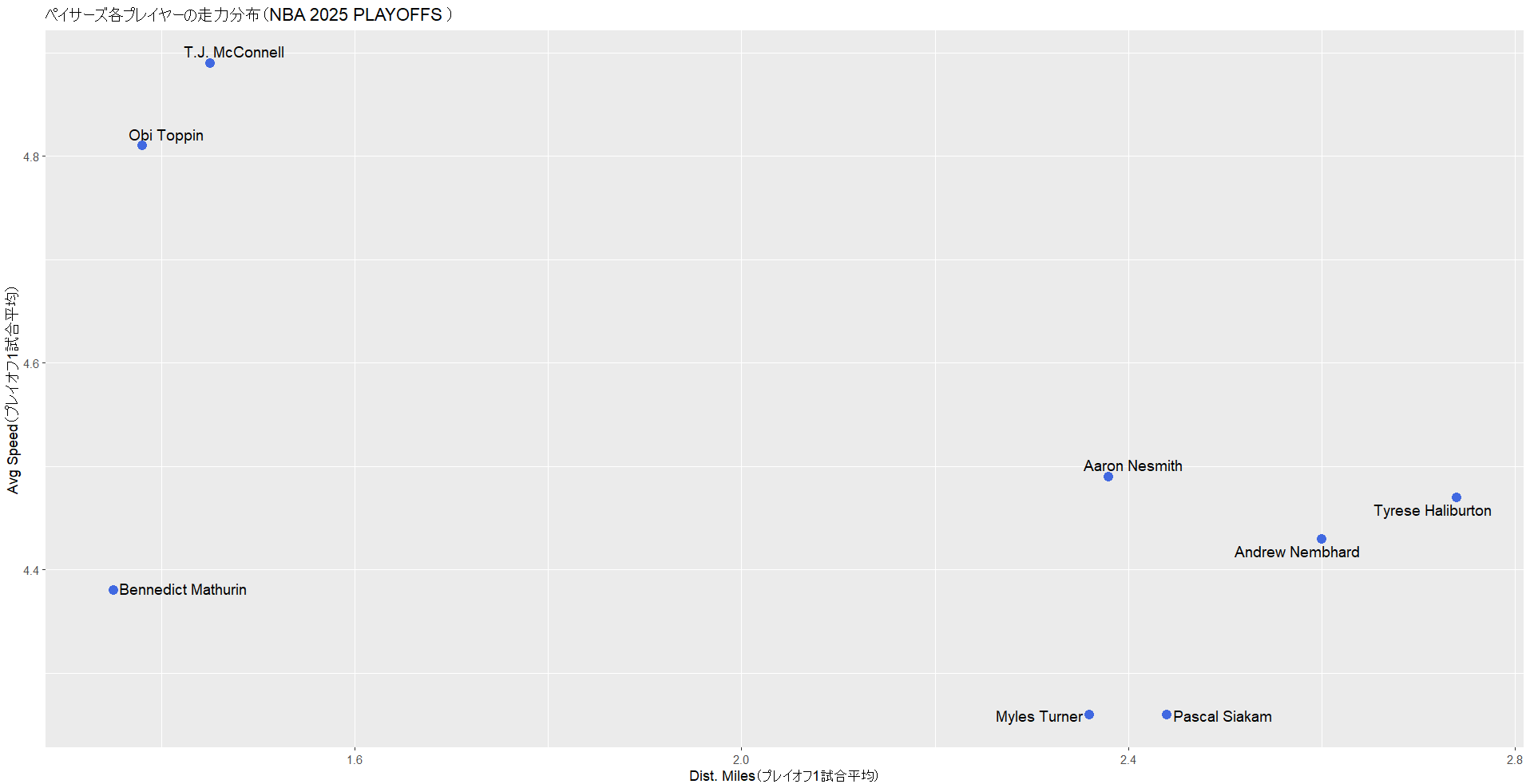

<ペイサーズ:「走るバスケ」の実態をプレイヤー別に分解>

まずはペイサーズです。下表はプレイオフ(PO)におけるDist. Miles(試合平均走行距離)とAvg Speed(平均速度)について、主力メンバーごとにレギュラーシーズン(RS)と比較したものです。

| プレイヤー | Dist. Miles(PO/RS) | Avg Speed(PO/RS) |

|---|---|---|

| Aaron Nesmith | ▲2.38 / 2.00 | ▲4.49 / 4.48 |

| Andrew Nembhard | ▲2.60 / 2.32 | ▼4.43 / 4.49 |

| Bennedict Mathurin | ▼1.35 / 2.29 | ▲4.38 / 4.30 |

| Myles Turner | ▲2.36 / 2.25 | ▲4.26 / 4.19 |

| Obi Toppin | ▼1.38 / 1.63 | ▲4.81 / 4.63 |

| Pascal Siakam | ▼2.44 / 2.45 | ▲4.26 / 4.20 |

| T.J. McConnell | ▼1.45 / 1.53 | ▲4.89 / 4.78 |

| Tyrese Haliburton | ▲2.74 / 2.61 | ▲4.47 / 4.36 |

※プレイオフで1試合当たり15分以上出場のプレイヤーが対象。スタッツはNBA公式より引用。

この表を見ると、タイリース・ハリバートンやアンドリュー・ネムハードといったガード陣がチームの“走る”スタイルを牽引していることが分かります。

また、TJ・マッコネルやオビ・トッピンはプレイタイムは短めですが、平均速度が非常に高く、ベンチから流れを加速させる役割が明確です。

下の散布図は、X軸にDist. Miles(PO)、Y軸にAvg Speed(PO)をとり、プレイヤーごとの走力傾向を可視化しています。

散布図を見ると、右下に位置する主力メンバーは長い出場時間においても走力を維持しており、左上に配置されたセカンドユニットは短い出場時間ながらも速さを意識したプレーが目立ちます。この分布から、ベンチからのスピードアップ要員と主力の“走り屋”タイプの違いが一目瞭然です。

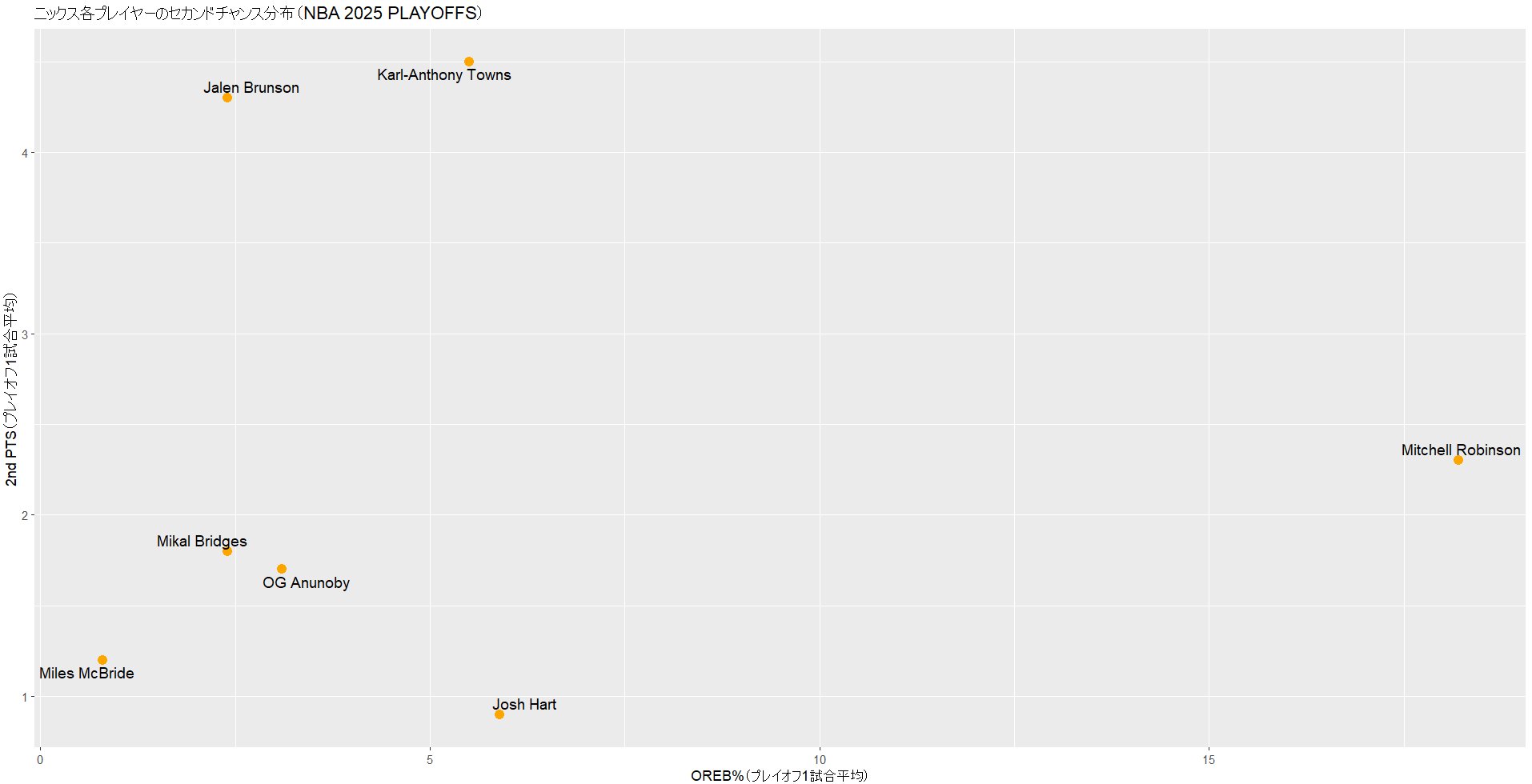

<ニックス:「セカンドチャンスの源泉」は誰か?>

続いてニックス。「2nd PTS(セカンドチャンスポイント)」と「OREB%(オフェンスリバウンド獲得率)」のプレイオフとレギュラーシーズンの比較です。

| プレイヤー | OREB%(PO/RS) | 2nd PTS(PO/RS) |

|---|---|---|

| Jalen Brunson | ▲2.4 / 1.2 | ▲4.3 / 1.7 |

| Josh Hart | ▲5.9 / 5.7 | ▼0.9 / 1.8 |

| Karl-Anthony Towns | ▼5.5 / 8.7 | ▲4.5 / 4.3 |

| Mikal Bridges | =2.4 / 2.4 | ▼1.8 / 2.0 |

| Miles McBride | ▼0.8 / 2.8 | ▲1.2 / 1.0 |

| Mitchell Robinson | ▲18.2 / 17.4 | ▼2.3 / 2.8 |

| OG Anunoby | ▼3.1 / 3.7 | ▼1.7 / 1.9 |

※プレイオフで1試合当たり15分以上出場のプレイヤーが対象。スタッツはNBA公式より引用。

この比較表からは、ジェイレン・ブランソンやカール アンソニー・タウンズはリバウンド獲得率自体は高くないものの、セカンドチャンスで得点につなげる力がプレイオフで大きく向上していることが読み取れます。一方で、ミッチェル・ロビンソンは圧倒的なリバウンド力で“起点”となっており、得点面ではやや下降しているものの、セカンドチャンスの創出に大きく貢献しています。

下の散布図は、X軸にOREB%(PO)、Y軸に2nd PTS(PO)を配置し、各選手の「セカンドチャンス創出力」を可視化しています。

右下のミッチェル・ロビンソンは「リバウンド獲得率は高いが、セカンドチャンス得点は控えめ」タイプ、左上のジェイレン・ブランソンやカール アンソニー・タウンズは「リバウンド率は高くないが、得点への変換効率が高い」タイプ。このように、同じ“セカンドチャンス創出”という強みの中でも、プレイヤーごとの役割や特徴の違いが一目でわかります。

<データで見える“強みの源泉”と役割分担>

このように、「どの選手がチームの強みを支えているのか」を個別に可視化することで、単なるスタッツ比較だけでは見えてこない“役割分担の妙”や“戦い方の多様性”が浮かび上がります。

両チームとも、“強み”を支える主役や縁の下の力持ちが明確であり、プレイオフでこそ役割が一段と際立つことがデータからも読み取れます。

この後は、こうした役割分担を活かしてシリーズをどう戦い抜くか、さらなる深掘りを進めていきます。

🎯【 シリーズ展望・まとめ ― データで読み解く勝負の分岐点 】

ここまで、ペイサーズとニックスの「本質的な強み」と、その“源泉”となるキープレイヤーを、データとチャートで深掘りしてきました。プレイオフという高強度の舞台でも、両チームの“らしさ”は明確に数字に表れており、シリーズを通じて「強み」がどこまで発揮されるかが最大の焦点となります。

<両チームの勝ち筋と分岐点>

ペイサーズは、何よりも“走るバスケ”が最大の武器。プレイオフでも走力・スピードの指標がほとんど落ちておらず、いかにハーフコートに持ち込まれず、自分たちのテンポを貫けるかが勝負のカギです。特に、ハリバートンやネムハードといった主力ガード陣のエネルギッシュなラン、ベンチからのマッコネルやトッピンによる“速攻の加速”が試合を左右します。

一方、ニックスは「セカンドチャンスの創出」と「ハーフコートの粘り強さ」が最大の持ち味。リバウンド力を基点に、何度も攻撃機会を生み出し、得点力そのものが爆発しなくても“粘って拾う”バスケで流れを引き寄せます。ロビンソンのリバウンド、ブランソンやタウンズの“効率的なセカンドチャンス得点”が要注目です。

このシリーズは、「走るペイサーズ vs. 拾うニックス」の色が極めて濃い展開が予想されます。試合ごとに“どちらのスタイルが主導権を握るか”が勝敗を左右するでしょう。

<注目のキープレイヤー&Xファクター>

- ✅ ペイサーズ:タイリース・ハリバートン

チームのリズムを決める司令塔。自身も走りながら全員を巻き込み、ペースアップの起点に。 - ✅ ベンチ勢(TJ・マッコネル、オビ・トッピン)

短い出場時間で最大限のスピードを発揮。流れを一気に変える“Xファクター”。 - ✅ ニックス:ミッチェル・ロビンソン

圧倒的なリバウンドで攻撃回数を確保する“起点”。数字以上にチームの生命線。 - ✅ ジェイレン・ブランソン/カール アンソニー・タウンズ

リバウンド率自体は控えめだが、限られたチャンスを得点に結びつける“効率型フィニッシャー”。

<このシリーズの見どころ>

- ✅ どちらが“自分たちのスタイル”を最後まで維持できるか

- ✅ ペイサーズのトランジション vs. ニックスのセカンドチャンス

- ✅ ベンチメンバーの働きが試合の流れにどう影響するか

- ✅ リバウンド争いが試合の“空気”を変える分岐点になる可能性

📚【 おわりに 】

プレイオフでの戦いは、単なるスタッツや作戦だけでなく、「どこまで自分たちのスタイルを貫けるか」という精神的なタフネスも問われます。両チームとも、“強み”が明確で、それを支えるキープレイヤーがはっきりしている分、戦術のぶつかり合いと個の力のせめぎ合いが非常に楽しみなシリーズです。

ぜひ、データと図表を片手に“現場で本当に起きている駆け引き”を楽しみながら、各試合の主導権争いにご注目ください。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。

🏀【YouTube解説動画リンク】

- 「インディアナ・ペイサーズの“走るバスケ”をデータで徹底解剖」をテーマに、この記事の内容をもとにした動画をYouTubeで公開しています。動画はこちら

- 「粘り強くセカンドチャンスを得点に変える“ニックスの得点スタイル”」をテーマに、この記事の内容をもとにした動画をYouTubeで公開しています。動画はこちら

🏀【関連記事・シリーズリンク】

※参考<統計ソフトRに入力するコマンド>

統計ソフトRのインストール手順をまとめた記事も作成していますので、よろしければご参考ください。

library(ggplot2)

library(readr)

library(ggrepel)

# CSVファイルの読み込み

data <- read_csv("Pacers_RunStats.csv")

# プレイヤー名をラベルに散布図を作成

ggplot(data, aes(x = `Dist. Miles_PO`, y = `Avg Speed_PO`, label = PLAYER)) +

geom_point(size = 3, color = "royalblue") +

geom_text_repel(size = 4) +

labs(

title = "ペイサーズ各プレイヤーの走力分布(NBA 2025 PLAYOFFS )",

x = "Dist. Miles(プレイオフ1試合平均)",

y = "Avg Speed(プレイオフ1試合平均)"

)

# CSVファイルの読み込み

data <- read_csv("Knicks_SecondChanceStats_OREB_FINAL_SPLIT.csv")

# 散布図の描画

ggplot(data, aes(x = OREBp_PO, y = SecondPTS_PO, label = PLAYER)) +

geom_point(size = 3, color = "orange") +

geom_text_repel(size = 4) +

labs(

title = "ニックス各プレイヤーのセカンドチャンス分布(NBA 2025 PLAYOFFS)",

x = "OREB%(プレイオフ1試合平均)",

y = "2nd PTS(プレイオフ1試合平均)"

)