※本記事は既存の記事(MIN、GSW)で示した分析結果をベースに作成しています。

※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

📌【 はじめに 】

今シーズン、ミネソタ・ティンバーウルブズはディフェンスを軸に着実な成長を見せ、一方のゴールデンステイト・ウォリアーズは若返りとベテランの融合で勝ち上がってきました。両者はプレースタイルもチーム構成もまったく異なる存在。果たして、安定した総合力でプレーオフに照準を合わせてきたティンバーウルブズが、経験と爆発力で勝負するウォリアーズを押し切れるのか。あるいは、ステフィン・カリーを中心とした“リズムを操る職人たち”が再びプレーオフをかき回すのか──。

このブログでは、両チームの強みと弱みを具体的なスタッツとともに読み解きながら、シリーズの鍵を考察していきます。まずは全体のスタッツ比較から、両チームの“現在地”を明らかにしましょう。

🧠【 総論|ティンバーウルブズ vs ウォリアーズ:スタッツで読む両チームの全体像 】

チームスタッツ比較表(2024–25 レギュラーシーズン)

| 指標 | ティンバーウルブズ | ウォリアーズ |

|---|---|---|

| ORtg | 115.7 (8位) | 114.2 (16位) |

| DRtg | 110.8 (6位) | 111.0 (7位) |

| NetRtg | +5.0 (4位) | +3.2 (10位) |

| PACE | 98.0 (25位) | 99.4 (17位) |

| TS% | 58.8 (11位) | 56.8 (20位) |

| eFG% | 55.4 (10位) | 53.6 (20位) |

| 3P% | 37.7 (4位) | 36.4 (15位) |

| TOV% | 14.6 (18位) | 14.1 (14位) |

| OREB% | 30.0 (13位) | 31.4 (4位) |

| DREB% | 70.9 (13位) | 71.6 (8位) |

| FTA Rate | 0.249 (10位) | 0.244 (14位) |

| AST% | 63.7 (11位) | 71.4 (1位) |

| PIE | 52.4 (6位) | 51.5 (10位) |

| STL(合計) | 654 (18位) | 771 (4位) |

| BLK(合計) | 406 (14位) | 391 (17位) |

※スタッツはNBA公式を参照

各スタッツから見えるスタイルの違い

ティンバーウルブズは、攻守の両面でリーグ上位に食い込むバランス型のチームです。オフェンシブレーティング(115.7、8位)とディフェンシブレーティング(110.8、6位)をともに高水準で維持しており、総合力を示すネットレーティングでもリーグ4位と、今季の安定感を象徴しています。シュート効率も高く、eFG%(55.4%)やTS%(58.8%)で10位台前半を記録。さらに3P成功率では37.7%でリーグ4位と、少ない本数で高精度なアウトサイドシュートを武器に得点効率を高めています。

一方、ウォリアーズは今季も伝統のボールムーブメントが健在で、AST%はリーグ1位の71.4%。試合のテンポはティンバーウルブズよりもやや速め(PACE17位)で、連動性とリズムで試合を動かすタイプのチームです。また、スティール数771(リーグ4位)という数値は、守備から流れを引き寄せる“パンチ力”の高さを示しています。

守備面の注目点:リム守備とリバウンド

両チームともディフェンシブレーティングは上位(ティンバーウルブズが6位、ウォリアーズが7位)に位置しますが、その内訳はやや異なります。

ティンバーウルブズはルディ・ゴベアを中心としたインサイド守備とブロック(BLK数406、14位)でリムを守る構造。一方でウォリアーズは、スティール数の多さやトランジション阻止に長けた守備で守り切るスタイルです。

さらに注目すべきはDREB%(ディフェンシブリバウンド率)。ウォリアーズは71.6%でリーグ8位と、「1回の守備で終わらせる力」に優れており、ティンバーウルブズ(70.9%、13位)よりもリバウンド面でわずかに上回っています。

試合展開の鍵を握るもの

両チームの最大の違いは、テンポと“流れ”の扱い方にあります。

- ティンバーウルブズは、ペースを落としつつ効率的に得点を重ねるタイプ。試合を「固めて勝ち切る」スタイルが特徴です。

- ウォリアーズは、TOVを誘発してトランジションから一気に得点を重ねる爆発力を持っており、セットプレイよりも“流れの中”での得点力が光ります。

ライブターンオーバー(Live TOV)を奪った直後の速攻や3Pが、ウォリアーズにとって最大の得点源。この“リズムゲーム”に持ち込めるかどうかが、シリーズの展開を左右する可能性があります。

チームスタッツまとめ

スタッツだけを見ればティンバーウルブズが安定した優位性を示しています。しかし、流れに乗った時のウォリアーズの“爆発力”はスタッツを超える破壊力を持っています。数値と実戦感覚、そのギャップを埋める読み合いが、今回のシリーズの見どころとなるでしょう。

このあと、ティンバーウルブズの守備構造と、ウォリアーズのオフェンスの特徴を詳しく見ていきます。

🛡️【 ティンバーウルブズの守備構造 vs ウォリアーズのズレを作るオフェンス 】

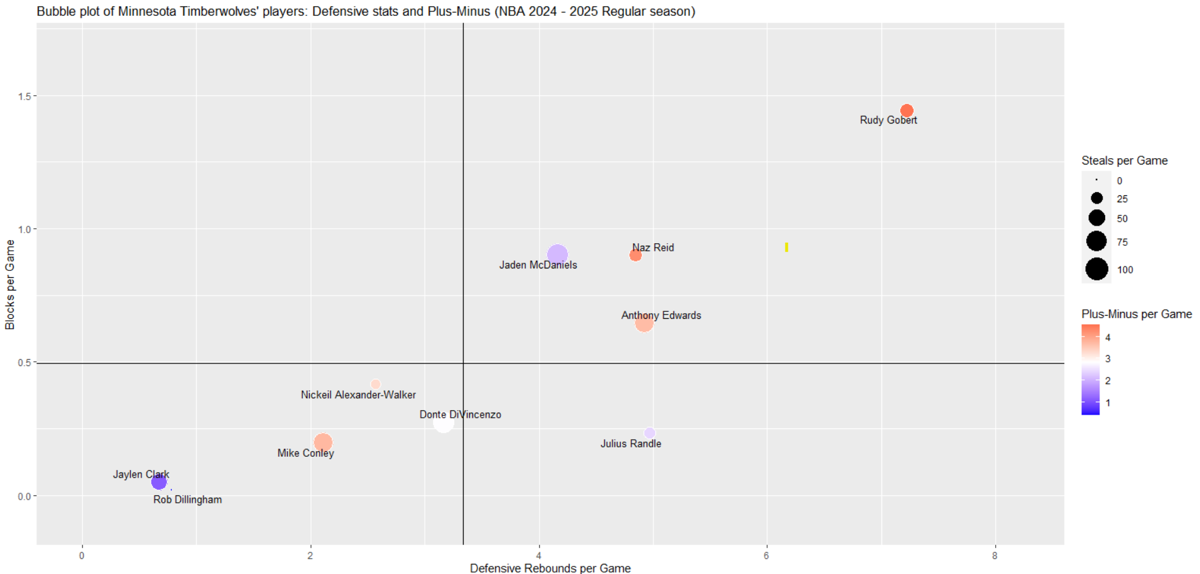

【ティンバーウルブズ】チャート①:守備スタッツのバブルプロット

ティンバーウルブズが今季見せている強さの根幹には、組織的な守備があります。ディフェンシブ・レーティングはリーグ6位(110.8)と、全体の中でも堅実な数字。極端な穴が少なく、崩れにくいディフェンス構造はプレーオフでも大きな武器となっています。

その象徴とも言えるのがリム周辺の守備。ゴベアがリムプロテクターとして強固な壁を築き、さらにナズ・リードやジェイデン・マクダニエルズらのフォローも分厚い。加えて、外の対応でも後手を踏みにくく、リムとペリメーターのバランスが取れた「レイヤー型の守備ユニット」となっています。以下のバブルチャートからは、ディフェンスの傾向がより鮮明に読み取れます。

このバブルチャートでは、横軸が1試合あたり(以下同じ)のディフェンスリバウンド数(DREB)、縦軸がブロック数(BLK)、サイズがスティール(STL)、色がプラスマイナス(PM)を示しています。

- 👉 ゴベアはブロック&リバウンドともに突出しており、守備面での中核を担っていることが一目瞭然です。

- 👉 マクダニエルズやナズ・リードもバランスの取れた守備で貢献し、アンソニー・エドワーズはSTLが高く、守備的なインパクトを発揮しています。

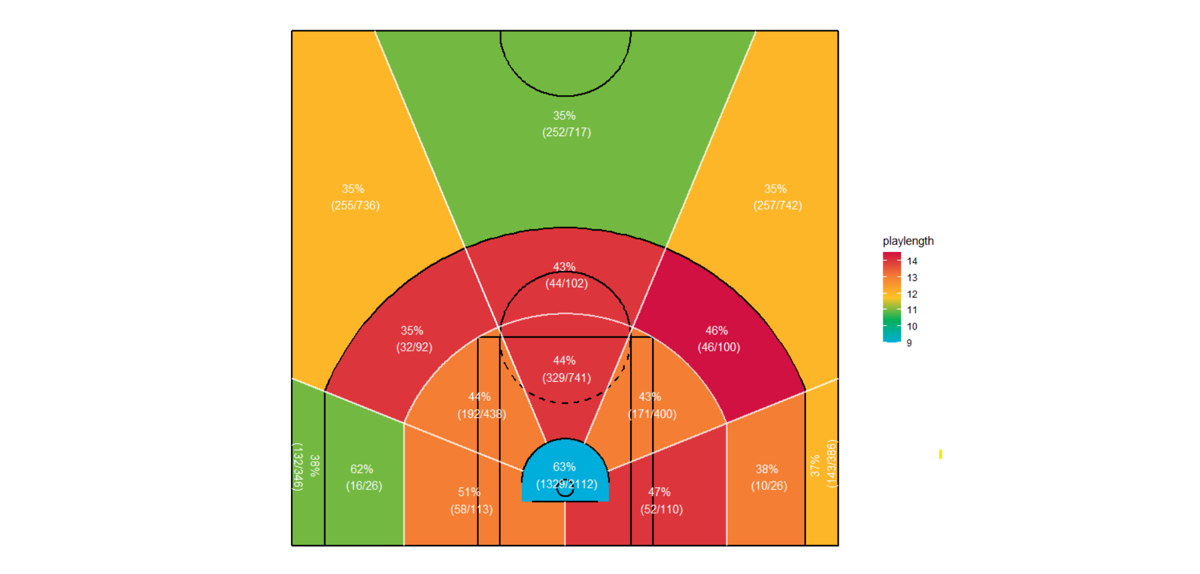

【ティンバーウルブズ】チャート②:相手チームのショットチャート(被ショットチャート)

※ショットチャートの見方はこちら

このチャートは、今季ティンバーウルブズと対戦したチームが放ったショットの成功率を、エリアごとに可視化したものです。色の濃さはショットを打つまでにかかった平均時間を示しており、赤に近いほど時間が長く、青に近いほど時間が短いことを意味します。

- 👉 注目すべきは、ペイント内の被成功率が63%とリーグ平均(66%)を下回っている点で、ここではゴベアのリムプロテクト能力が大きく効いていると考えられます。

- 👉 スリーポイントエリアの被試投数は比較的均等に分布しており、特定エリアに偏ることが少ないのが特徴です。3Pライン際のディフェンスがバランスよく機能しており、被成功率も一定の水準に抑えられています。

- 👉 一方で、エルボー周辺やトップ付近のミドルレンジエリアでは被成功率がやや高く、非効率なミドルをある程度許容する守備設計、あるいはオフボールアクションに対して対応しきれていない場面が一定数存在する可能性があります。

【ティンバーウルブズ】弱点:オフスクリーン守備に見える綻び

守備の完成度が高いティンバーウルブズにも明確な弱点があります。それがオフスクリーンに対する守備対応です。

NBA公式のプレイタイプ別スタッツによれば、ティンバーウルブズは今季「オフスクリーン守備回数」が357回(リーグ12位)と狙われる機会が比較的多く、その中で被得点は371点(リーグ4番目の多さ)、被PPPは1.04(リーグ6番目に悪い)と相手に効率良く得点されているのが現状です。さらに、オフスクリーン守備のPercentileは「17.2」と、リーグ下位層に位置しています。

次は、こうしたティンバーウルブズの守備の“仕組み”に対してウォリアーズがどんな手を打ってくるか、【ウォリアーズのオフェンス】へと続きます。

【ウォリアーズ】相手ディフェンスのズレを作るオフェンス

ウォリアーズの攻撃は、ボールを持たない選手たちの動き――いわゆるオフボールアクションによって成立しています。その中核にいるのがカリー。彼が動けば、相手の守備は連動せざるを得ず、そこにスタッガード、カール、ピンダウンといった複雑なスクリーンを組み合わせることで、常に守備にズレを生じさせるのがウォリアーズ流です。その中でも特に注目すべきは、カットとオフスクリーンの2大パターンです。

【ウォリアーズ】カット:効率は平凡、だが“回数”で押し切る

今季ウォリアーズは、カットプレイを938回実行し、1192得点(リーグ2位)を記録。1回あたりの得点効率(PPP)は1.27でリーグ21位とやや低めですが、それでもこれだけの得点を積み上げているのは、カットを武器として多用している証拠です(※スタッツはNBA公式を参照)。

【ウォリアーズ】オフスクリーン:頻度・効率ともにリーグトップ水準

一方で、ウォリアーズのオフスクリーンオフェンスはまさにリーグ屈指の脅威。今季は710回のオフスクリーンプレイで747得点(リーグ1位)を記録し、得点効率(PPP)は1.05、効率順位は79.3パーセンタイルと非常に優秀です(※スタッツはNBA公式を参照)。

この背景にあるのが、カリーやバディ・ヒールドの絶え間ないオフボールムーブとキャッチ&シュート力。スクリーナーも動きながら次のプレイへと連結されていく「流れを止めない」構造は、守備に考える隙を与えません。

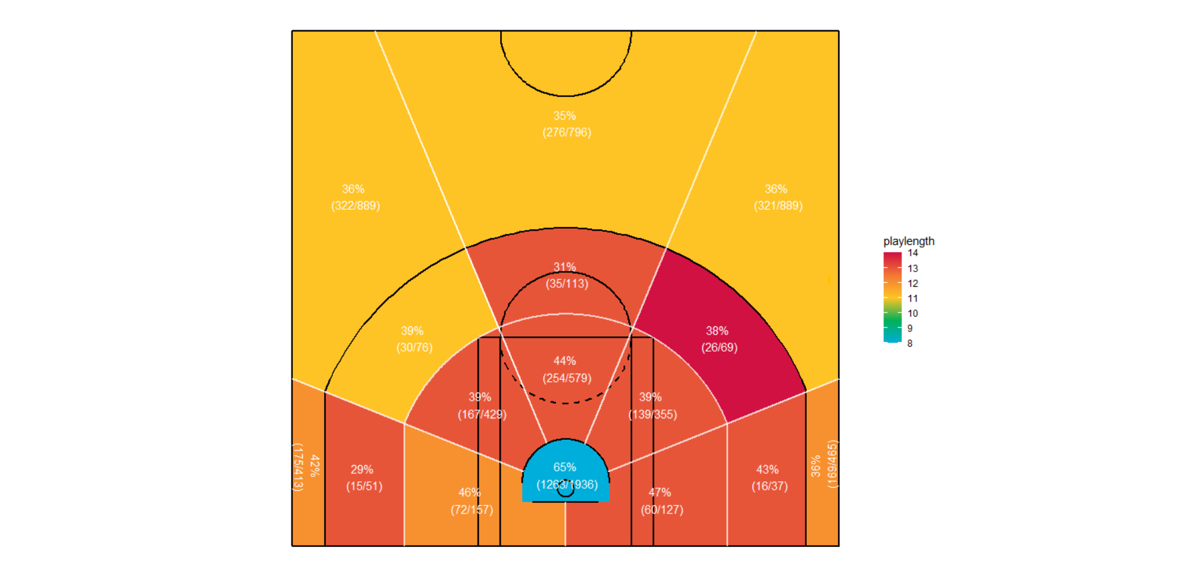

【ウォリアーズ】チャート①:ウォリアーズのショットチャート

ウォリアーズのオフェンスにおいて忘れてはならないのが、やはりスリーポイント(3P)です。オフボールアクションの最終的な着地点として、3Pを着実に沈めてくるのがこのチームの大きな強みといえるでしょう。以下のチャートからは、オフェンスの傾向がより鮮明に読み取れます。

※ショットチャートの見方はこちら

上記のショットチャートに示されている3Pエリアに注目すると、特に右コーナー3では成功率42%と非常に高く、このエリアを得意としていることが読み取れます。一方、左コーナーは成功率36%とやや低く、トップやウィングのゾーンと同程度であることから、ショット精度において右側に偏った傾向が見られます。

攻防のせめぎ合い①:キーファクター

このシリーズでは、ウォリアーズがどれだけ守備の“ズレ”を引き出せるか、そしてティンバーウルブズがそのズレをいかに抑え込めるかという構図が大きな戦術的焦点となります。

▷ ティンバーウルブズ側の鍵:ズレをいかに生ませないか

- 👉 ファーストアクションでのミスコミュニケーション回避

- 👉 スクリーンやカットへの即応力

- 👉 オフボールへの“目の行き届いた守備”

ウォリアーズは、ステフィン・カリーを起点にスクリーン、カット、スタッガードといった多彩なオフボールアクションを多用するチームです。これにより守備側にわずかなズレを生じさせ、そこからオープンショットやズレに乗じたドライブへとつなげるスタイルを得意としています。

ティンバーウルブズがこのシリーズで持ち前の守備力を最大限に生かすには、連鎖的なズレの発生を初期段階で断ち切ることが重要です。とりわけ、ファーストアクションでのミスコミュニケーションを防げるかどうかが、ウォリアーズの得意な“連動型オフェンス”に飲み込まれない鍵となります。

▷ ウォリアーズ側の鍵:どれだけズレを引き出せるか

- 👉 オフボールアクションによる守備分断

- 👉 オフスクリーンによる継続的な圧力

- 👉 スタッツ面で見えるティンバーウルブズの弱点の突きどころ

ティンバーウルブズは、1対1での守備力やリムプロテクションに優れたチームであり、そのぶん「構造的に強い守備」であるため、ウォリアーズのように連続的なオフボールアクションを使って構造そのものを“崩す”ことが問われます。

実際、ティンバーウルブズはオフスクリーンに対する守備効率(被PPP 1.04 / パーセンタイル17.2)においてリーグ下位に位置しており、この点はウォリアーズが最も狙うべきポイントです。カリーやバディ・ヒールドがフロアを広げつつ、ズレを誘発するアクションを連鎖させられるかどうかが、彼らの得点効率を左右するでしょう。

続けて、ティンバーウルブズのオフェンスと、ウォリアーズの守備の特徴を詳しく見ていきます。

🎯【 ティンバーウルブズの分散型オフェンス vs ウォリアーズのターンオーバー誘発型守備 】

プレーオフの舞台において、単一のスコアラーに依存するオフェンスは相手の対策によって機能不全に陥るリスクを抱えています。そうした中で、ティンバーウルブズは「分散型オフェンス」によって、安定した得点力を維持しています。

この章では、まず各プレイヤーのショット傾向を可視化したバブルチャートから、ティンバーウルブズの多様な得点スタイルを概観します。その後、アシストにより生み出した得点とフィールドショット得点の散布図を通じて“エドワーズ一強”ではない体制を裏付けます。そして、これに対峙するウォリアーズのターンオーバー誘発型守備についても分析していきます。

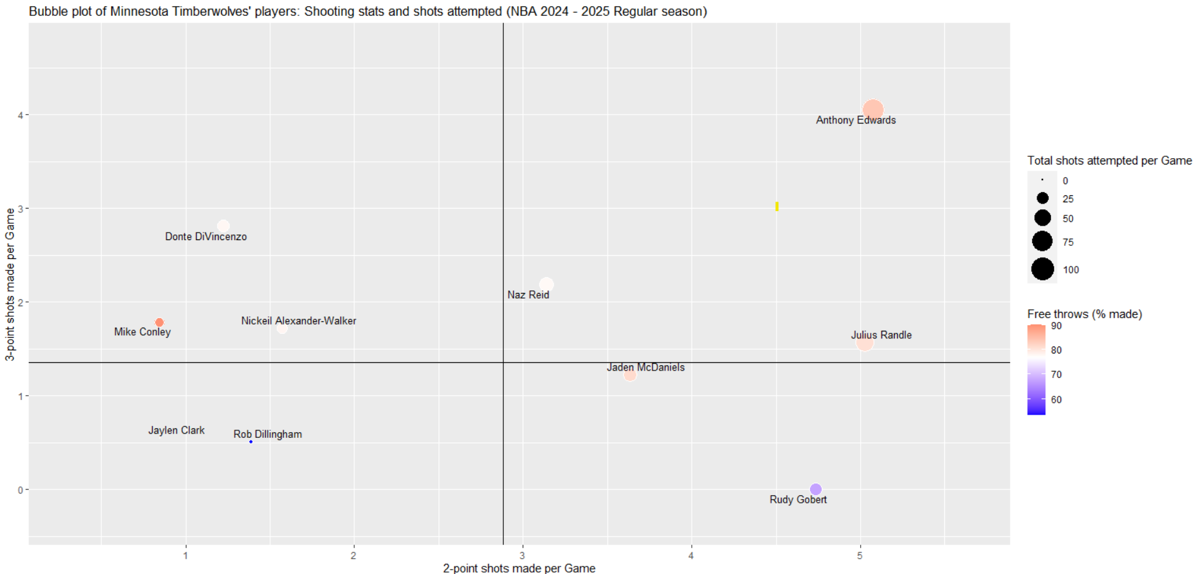

【ティンバーウルブズ】バブルチャートから見える得点スタイルの多様性

まず、ティンバーウルブズの各プレイヤーの2Pおよび3P成功数、ショット試投数、フリースロー成功率をまとめたバブルチャートを確認します。(※横軸:1試合あたりの2P成功数、縦軸:1試合あたりの3P成功数、バブルサイズ:1試合あたりの総試投数、色:フリースロー成功率)

このチャートから読み取れるポイントは以下の通りです:

- 👉 アンソニー・エドワーズ:2Pと3Pの両方が高水準。得点の中心を担いつつ、フリースロー成功率も高く、エーススコアラーの風格。

- 👉 ルディ・ゴベア:3Pがほぼ皆無で、2Pに偏った得点スタイル。主にペイントエリア内でのフィニッシュに特化。

- 👉 ドンテ・ディヴィンチェンゾ:2Pよりも3Pに偏っており、明確な“スリーポイントシューター”としての役割を担う。

- 👉 ナズ・リード、ジュリアス・ランドル、ジェイデン・マクダニエルズ:2Pと3Pのバランスが取れており、フロアスペーシングや展開力に寄与。

これにより、インサイド型、外角型、バランス型と異なる得点形態を持つプレイヤーが混在しており、ウォリアーズのディフェンスにとっては的を絞りにくいオフェンス構造であることが分かります。

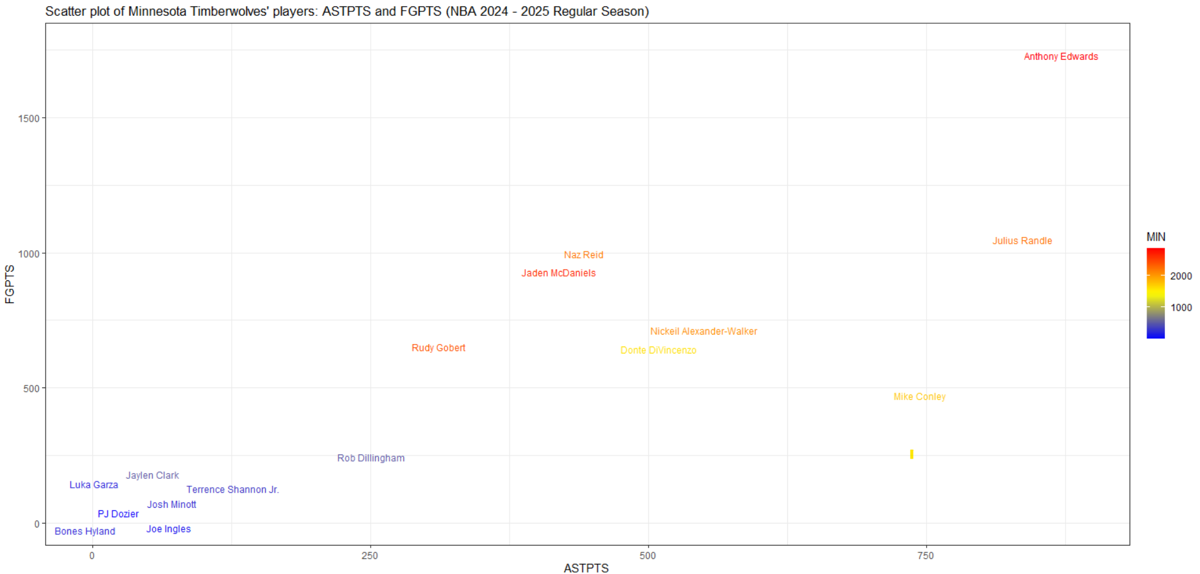

【ティンバーウルブズ】得点とアシストの観点からみる「得点源の分散性」

得点とアシストの観点からも得点源の分散性を確認することが出来ます。下記は、横軸にアシストにより生み出した得点(ASTPTS)、縦軸にフィールドショットによる得点(FGPTS)をとり、ティンバーウルブズのプレイヤーをプロットしたものになります。

この図からは、以下のような分散性が読み取れます:

- 👉 エドワーズ:ASTPTS、FGPTSの両方が高く、チームの得点源となっている。

- 👉 ジュリアス・ランドルやマイク・コンリー:ASTPTSが高く、アシストによるスコアリングの貢献が大きい。

- 👉 ニキール・アレクサンダー・ウォーカー、ディビンチェンゾ、ナズ・リード、マクダニエルズ:出場時間に比例してASTPTS/FGPTSともに安定しており、補助的なスコアリングオプションとして機能。

このように、ティンバーウルブズのオフェンスは、単一のスター依存ではなく、多層的に構築されたスコアリングユニットとして機能しており、どの選手がフィニッシャーになるかの読みにくさがディフェンス側の対応を難しくさせています。

【ウォリアーズ】守備の特徴:ターンオーバーからの得点創出力

ティンバーウルブズのような分散型オフェンスに対して、ウォリアーズは相手のパスの意図やリズムを読み取りつつ、ローテーションを駆使してターンオーバーを誘発する守備を武器としています。

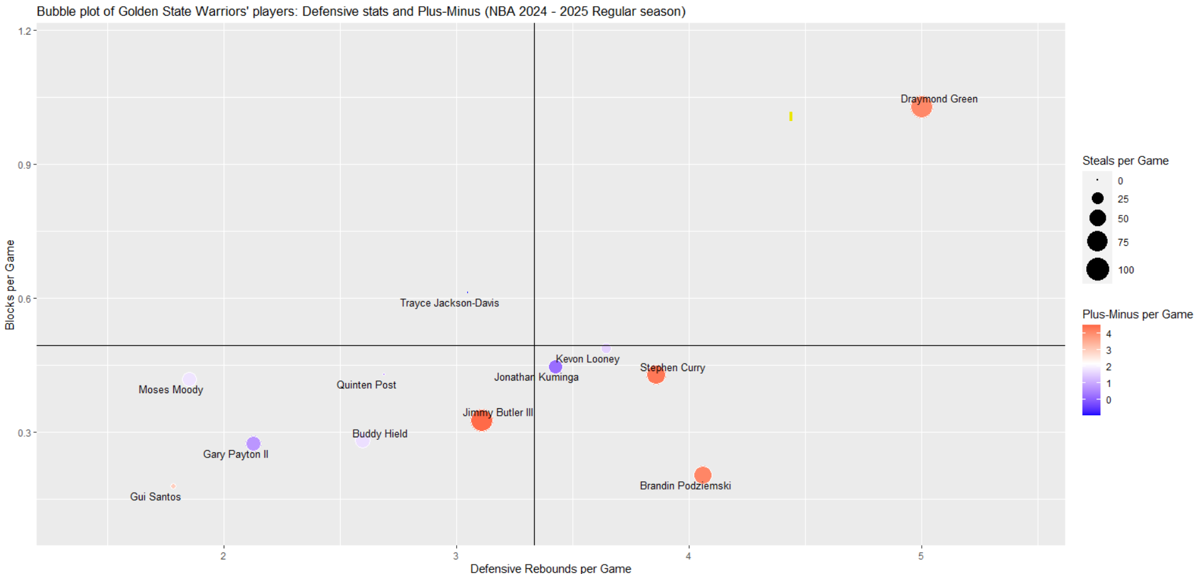

今季のスタッツを見ると、ウォリアーズは1試合平均9.4スティール(リーグ4位)を記録しており(※NBA公式を参照)、プレッシャー守備からのボール奪取能力が際立っています。以下のバブルチャートからも分かる通り、特にドレイモンド・グリーンは、ディフェンシブリバウンド、ブロック、スティールの各指標で高水準を記録しており、チーム守備の中核を担う存在です。

さらに、ジミー・バトラーやブランディン・ポジェムスキーといったプレイヤーも、パスレーンを読む能力と即応力に優れており、スティール後の攻撃変換をリードする存在です。特にライブターンオーバー(スティールなど速攻に直結するTOV)からの得点変換は、ウォリアーズの戦術上の大きな強みの一つです。

実際に、ウォリアーズは今季、相手ターンオーバーからの得点(PTS OFF TO)で1618点を記録しており、これはリーグ全体で2位に相当する数値です(※NBA公式より)。このように、「守ってそのまま走る」構造は、相手にセットオフェンスを組む時間を与えず、試合のテンポを掌握するという点でも効果的です。

攻防のせめぎ合い②:キーファクター

このシリーズの攻防では、以下のような要素がカギを握ると考えられます。

▷ ティンバーウルブズ側の鍵

- 👉 無駄なパスミスを減らすコントロール力

- 👉 複数スコアラーによる攻撃の分散性維持

- 👉 トランジションディフェンスの意識徹底

ウォリアーズはスティールからの速攻が持ち味の一つです。雑なパスや不正確な判断がそのまま失点に直結するため、ティンバーウルブズにはパスの精度と判断の丁寧さが求められます。特にエントリーパスや逆サイドへの展開時は慎重さが不可欠です。

また、エドワーズに依存しすぎれば、守備の的を絞られてしまいます。コンリーやランドルらも得点に絡みながら、誰からでも得点が生まれる状況を保つことが理想です。ウォリアーズの読みを外すためにも攻撃の分散は鍵となります。

さらに、ミス直後のリカバリーが遅れれば、ウォリアーズの速攻に乗じられてしまいます。得点失敗後も、即座に戻って守備の形を整える意識が必要です。全員が攻撃後に守備の準備に入れるかが問われます。

▷ ウォリアーズ側の鍵

- 👉 高い位置でのボール奪取からの速攻展開

- 👉 ペイント内での瞬間的なカバー対応

- 👉 アイソレーション時の1on1守備精度と、それに続くヘルプ・カバーの対応力

ウォリアーズにとっては、エドワーズのように1on1で仕掛けてくるプレイヤーへの初手のディフェンス精度が非常に重要ですが、それだけでは不十分です。仮にドライブで最初のディフェンダーが抜かれた場合、即座にリムを守るためのヘルプ・カバーが連動して発動できるかどうかが失点抑制の鍵になります。

ウォリアーズはこの二重・三重の連携守備に長けており、スティールやブロックだけでなく、ローテーションカットやパス誘導によって相手の攻撃選択肢を制限する守備設計にも定評があります。こうした守備連携が、エドワーズ中心の攻撃をどこまで抑制できるかは、本シリーズを通しての大きな注目点と言えるでしょう。

ティンバーウルブズとウォリアーズの構造的な駆け引きを見てきましたが、このシリーズを語る上で、もうひとつ避けて通れないのが「個の勝負」です。中でも注目が集まるのは、ティンバーウルブズのエドワーズと、ウォリアーズのスーパースター、カリーの対峙。

次章では、このシリーズの象徴とも言える2人のスターの存在感と、その意味に迫ります。

🏀【 エドワーズは“NBAの顔”を乗り越えられるか 】

このシリーズ最大の個人対決とも言えるのが、ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズと、ウォリアーズのステフィン・カリーによる対峙です。異なる世代、異なるスタイルでチームを牽引する2人のスーパースターのぶつかり合いは、戦術以上に物語性のある見どころのひとつです。

カリーはその卓越したスリーポイントシュートとオフボールムーブによって、長年リーグ全体のスペーシング概念を変えてきた存在です。一方のエドワーズは、ボール保持からの自力得点や爆発的な1on1スキルを武器に、新時代のスコアラー像を体現しています。

両者のスタイルは異なりますが、「味方を活かしながら自らも点を取る」ことができるという意味では、どちらも“勝たせるエース”であることに変わりはありません。

注目すべきは、クラッチタイムでの得点力です。長年この分野で高水準を維持してきたカリーに対し、今季のエドワーズはクラッチPTS・クラッチ時のスリーポイント成功数ともにリーグ1位を記録しており、すでにその領域で明確な成果を残しています(※NBA公式より)。

このシリーズでエドワーズが求められるのは、爆発力だけでなく、勝負所での判断や守備での貢献など「細部の完成度」です。カリーと並び立つ存在として、次の世代の「NBAの顔」へと飛躍できるかどうか。その答えが、ここからの数試合にかかっているのかもしれません。

🏆【 まとめ:戦術と個が交差する、静かなる頂上決戦 】

ティンバーウルブズとウォリアーズのシリーズは、単なる勝敗の争いを超えて、現代NBAの構造的トレンドと次世代へのバトンタッチが交錯する、非常に多層的なカードです。

守備では、ティンバーウルブズのリム〜ペリメーターまでを分厚く覆う守備構造と、ウォリアーズの連続的なズレ生成オフェンスとのせめぎ合いがひとつの鍵となります。一方、オフェンス面では、ティンバーウルブズの分散型スコアリング体制に対し、ウォリアーズはライブターンオーバーからの速攻変換力で応戦。どちらが相手の強みを削ぎ落とせるかの戦術的応酬は見応え十分です。

そして何より注目すべきは、アンソニー・エドワーズ vs ステフィン・カリーという象徴的な構図。昨年のプレーオフではケビン・デュラント擁するフェニックス・サンズを破り、今年はレブロン・ジェームズ率いるロサンゼルス・レイカーズを撃破。エドワーズは、NBAの顔として君臨してきた歴代のスターたちを一人ひとり乗り越えながら、頂点へと歩を進めています。

その次なる壁が、ステフィン・カリー。

ティンバーウルブズがこのシリーズを制すれば、エドワーズは「次世代の主役」から「今この時代の主役」へと、よりはっきりと踏み出すことになるでしょう。

戦術、スタッツ、心理、歴史——すべてが絡み合うこのシリーズは、今季プレーオフ屈指の見応えあるカードになるはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

📺 このシリーズの展望を、音声で解説した動画も公開中です!

「ティンバーウルブズ vs ウォリアーズ:スタッツで読み解く世代交代の攻防戦」をテーマに、この記事の内容をもとにしたショート解説をYouTubeで公開しています。

※音声はNotebookLMを活用したAIナレーションで生成しています。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。