2025年のプレーオフ第2回戦、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズとインディアナ・ペイサーズのカードが決まりました。レギュラーシーズンを通じて見せた完成度の高さや安定感、主要スタッツの数値を見ても、キャバリアーズがシリーズを優位に進めると予想する声は多くあります。

一方で、プレーオフ第1回戦でミルウォーキー・バックスを破ったペイサーズも、明確な強みを持つチームです。ハリバートンを軸とした柔軟なオフェンス、ラインナップの工夫による守備の安定性、そしてロールプレイヤーたちの成長など、戦力の底上げが進んでいるのも事実です。

本記事では、両チームのチームスタッツ・プレイヤーごとの特徴・ラインナップ構造・プレーオフ実績などを多角的に分析し、“なぜキャバリアーズが強いのか”、そして“ペイサーズにどのような活路があるのか”をスタッツベースで整理していきます。

試合を観る上での注目点や、戦いの裏にあるデータの意味を捉えるための一助になれば幸いです。

※本記事は既存の記事(CLE、IND)で示した分析結果をベースに作成しています。

※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

📊 【 チームスタッツ比較|キャバリアーズ vs ペイサーズ 】

スタッツが語るチーム力の差──キャバリアーズが示す圧倒的な完成度

「このシリーズ、やっぱりキャブスが勝つんじゃないか?」

そう感じているNBAファンは少なくないでしょう。

実際、今季のレギュラーシーズンにおけるチームスタッツを見ると、キャバリアーズはオフェンス・ディフェンスともにリーグ屈指の安定感を誇っており、ペイサーズに対して明確な優位性を持っています。では、具体的にどこにその差が現れているのでしょうか。

PACEの違いはわずかだが、質に差がある

まずは試合のテンポを示すPACEを見てみましょう。

| チーム | PACE(100ポゼッションあたりの攻撃回数) |

|---|---|

| キャバリアーズ | 100.31 |

| ペイサーズ | 100.76 |

※ スタッツはNBA公式を参照

一見すると、両チームのペースにはほとんど差がありません。ただし、この数字だけでは試合内容の質までは見えてきません。重要なのは、そのペースの中でどれだけ効率よく得点し、守れているかという点です。

オフェンスレーティング(ORTG)・ディフェンスレーティング(DRTG)から見える、キャバリアーズの完成度

| チーム | ORTG(攻撃効率) | DRTG(守備効率) | NetRTG(総合) |

|---|---|---|---|

| キャバリアーズ | 121.0 | 111.8 | +9.2 |

| ペイサーズ | 115.4 | 113.3 | +2.1 |

※ スタッツはNBA公式を参照

キャバリアーズは得点効率でペイサーズを5.6ポイント上回り、守備効率でも1.5ポイント抑えています。NetRTG(攻守の合計効率差)に至っては、キャバリアーズが+9.2と極めて優秀で、これはリーグトップクラスの数字です。

ペイサーズも悪いわけではありませんが、「優秀」と「リーグ屈指」の間には確かな差があると言えるでしょう。

Four Factorsでも明確な差が

バスケットボールにおける“勝敗を左右する4大要因”とされる「Four Factors」でも、キャバリアーズの方が総合的に優勢であることが分かります。

| 指標 | キャバリアーズの リーグ順位 | ペイサーズの リーグ順位 | 備考 |

|---|---|---|---|

| eFG% | 1位 | 4位 | キャバリアーズは3P精度とインサイドの効率が高い |

| TOV% | 4位 | 3位 | 両者ともターンオーバーは少なめ |

| OREB% | 15位 | 29位 | キャバリアーズはセカンドチャンスの創出が多い |

| FT RATE | 18位 | 17位 | 両者ともフリースロー依存度は中位 |

※ スタッツはNBA公式を参照

特にeFG%(シュート効率)でリーグ1位を記録しており、オフェンス面での高い完成度が際立っています。一方でTOV%やFT RATEでは両者ともに似た傾向を示しつつも、OREB%(オフェンスリバウンド率)ではキャバリアーズがペイサーズを大きく上回り、セカンドチャンスの創出でも強みを見せています。

数字が示すのは、「土台の堅さ」の違い

こうしたデータから見えてくるのは、“キャバリアーズは試合の流れに左右されにくい土台の強さを持っている”という事実です。

- ✅ 得点効率が高く、守備でも破綻しない

- ✅ ミスが少なく、セカンドチャンスも確保できる

ペイサーズも高い攻撃力を持つチームではありますが、キャバリアーズほどの完成度はなく、状況に応じてブレが生じやすい構造だと言えます。

次章では、両チームのプレイヤーをスタッツから分析し、個の力でどこまで差があるのかを見ていきましょう。

📈 【 個別スタッツとプレイヤー比較|キャバリアーズ vs ペイサーズ 】

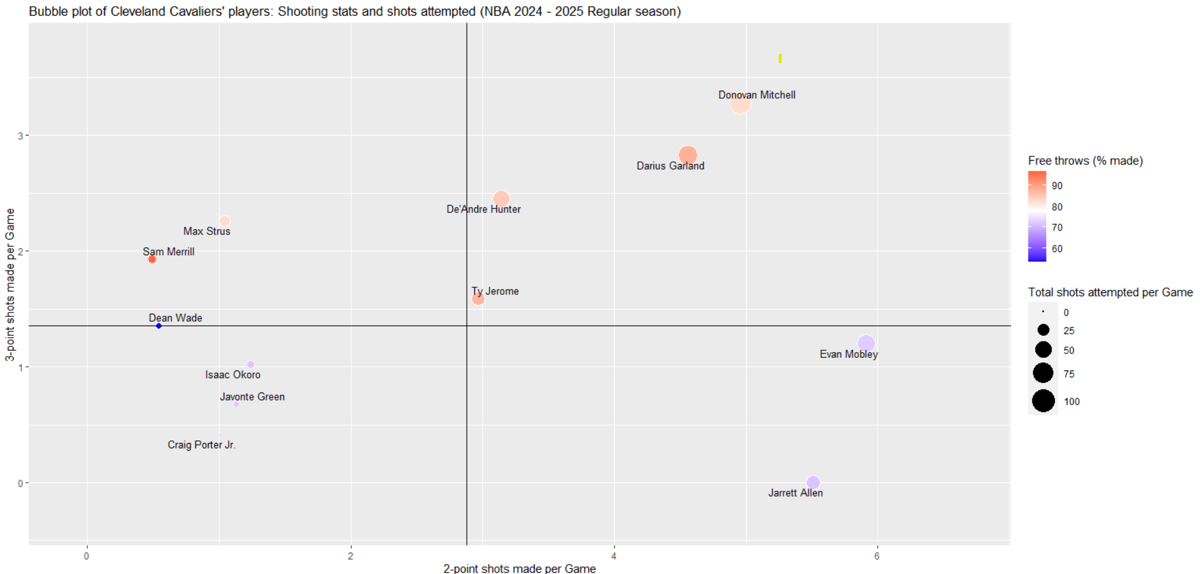

ここからは、両チームの主力プレイヤーのスタッツに注目していきます。キャバリアーズはドノバン・ミッチェル、ダリアス・ガーランド、エバン・モーブリー、ジャレット・アレン。ペイサーズはタイリース・ハリバートン、パスカル・シアカム、マイルズ・ターナーです。これらのプレイヤーが、どのような得点パターンを持ち、チームの中でどのような役割を果たしているのかを確認してみましょう。

ミッチェル&ガーランドのスコアリング力、モーブリーとアレンのインサイド貢献

キャバリアーズの主力ガードコンビであるミッチェルとガーランドは、スリーポイントとツーポイントの両面で安定したスコアリングを誇ります。以下のチャートは、横軸に1試合あたりの2P成功数、縦軸に1試合あたりの2P成功数を取り、キャバリアーズの選手をプロットしたものです。バブルの大きさはショット試投数、色はフリースロー成功率を表しており、チャート内の実線はリーグ平均を示しています。

- ✅ ミッチェル:3P成功数は3.3本、2Pも4.9本と多く、広範囲からの得点が可能。

- ✅ ガーランド:3P成功数2.8本、2Pは4.6本で、やや効率の良いショット傾向を示す。

いずれも試投数が多く(バブルの大きさ)、フリースロー成功率も高い(赤系)ため、ファウルをもらう能力も高いことが分かります。

一方、モーブリーとアレンは主にペイント内での得点が主戦場です。とくにアレンはツーポイント成功数でチームトップクラス(5.6本)で、3Pは0本ながら、得点の効率は高水準です。

- ✅ モーブリー:2P成功数5.9本、3Pは1.2本。インサイドに集中した得点傾向。

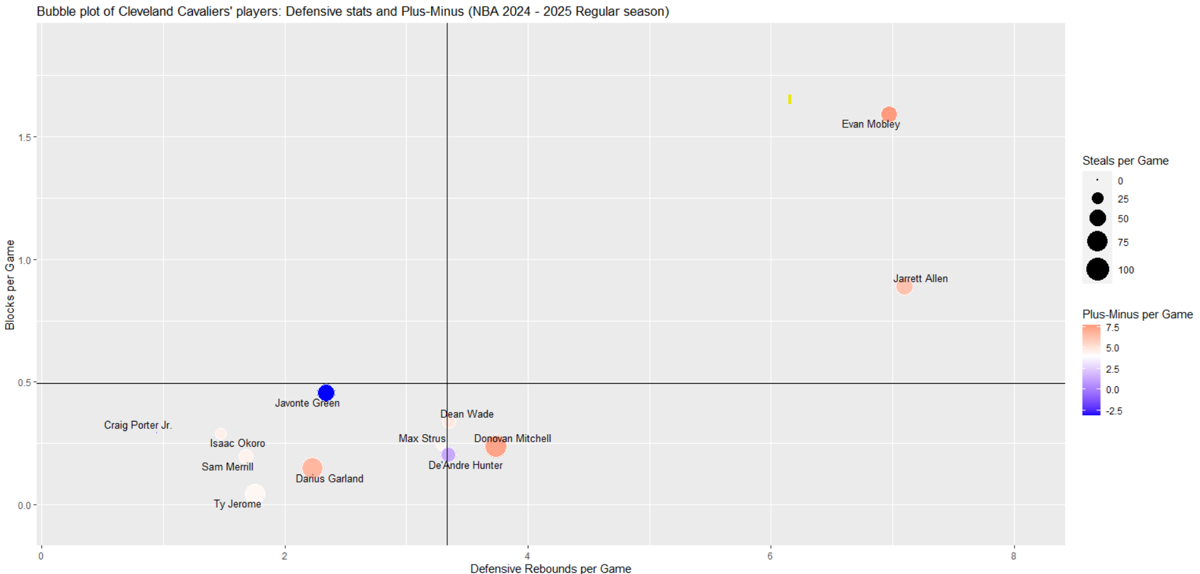

- ✅ アレン:ショットレンジが近距離に限定されているものの、効率は高い。

両者はフリースロー成功率がやや不安定(青系)ですが、リバウンドやスクリーンでもチームに大きく貢献しています。以下のチャートは、横軸に1試合あたりのディフェンシブリバウンド数、縦軸に1試合あたりのブロック数を取り、同じくキャバリアーズの選手をプロットしたものです。バブルの大きさはスティール数、色はプラスマイナスを表しており、チャート内の実線はリーグ平均を示しています。

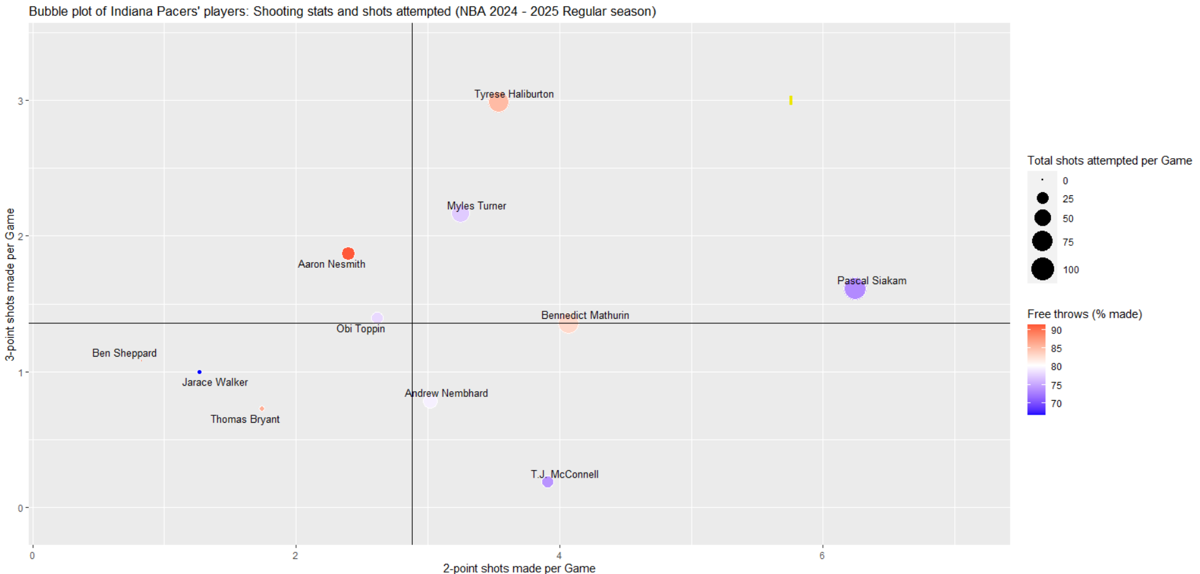

ハリバートン&ターナーの柔軟な得点能力、ハリバートン&ターナーの柔軟な得点能力

ペイサーズの中核を担うハリバートンとターナーは、バランスのとれたショット構成が特徴です。

- ✅ ハリバートン:3P成功数3.0本、2Pは3.6本。プレイメイクと得点の両立が可能。

- ✅ ターナー:2P成功数3.2本、3Pも2.2本と高精度で、ストレッチビッグとして有能。

両者とも試投数が多く、ハリバートンはフリースロー成功率も高い、全体的に“隙のない”スコアラーとして機能しています。

一方で、シアカムは2P成功数が6.2本と高く、主にインサイドでの得点を担っています。

- ✅ 3P成功数は1.6本とやや少なめですが、2Pと合わせてスコアリングを支えている。

- ✅ フリースロー成功率も73.3%と平均的。

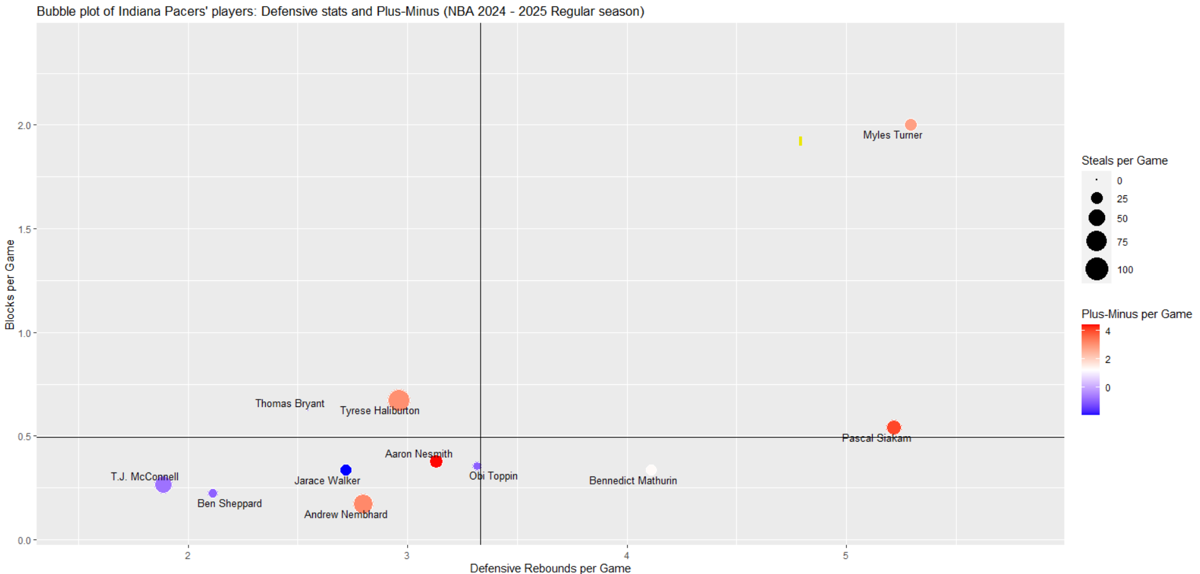

なお、シアカムとターナーは得点以外でも、ディフェンスやリバウンドでの貢献度も高いことから、攻守におけるチームの“屋台骨”といえる存在です。

このように、両チームの主力プレイヤーたちは、それぞれ異なる得点パターンと役割を担いながらチームに貢献しています。キャバリアーズはアウトサイドシュートを軸とした広い得点レンジが強みであり、ペイサーズはバランスの取れた中距離とインサイドからのアタックが中心。次章では、こうした個の能力がどのように組み合わされているのかを、Lineup分析から見ていきます。

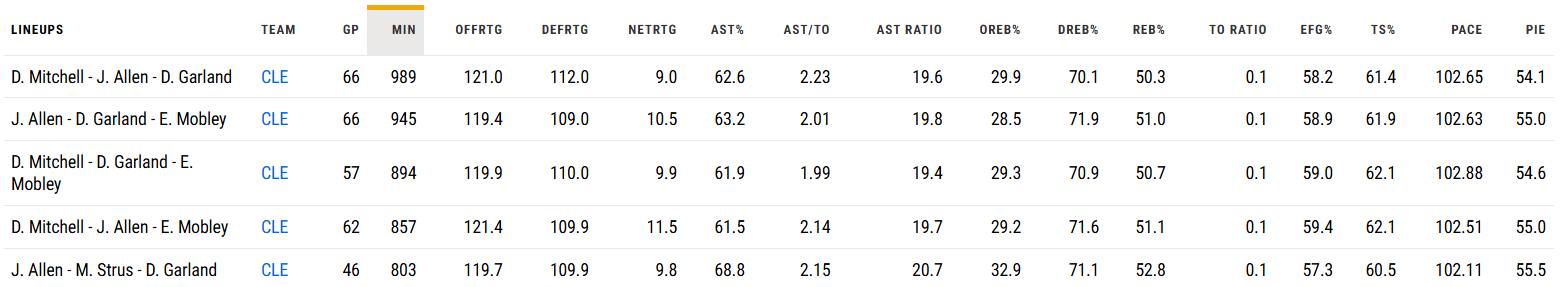

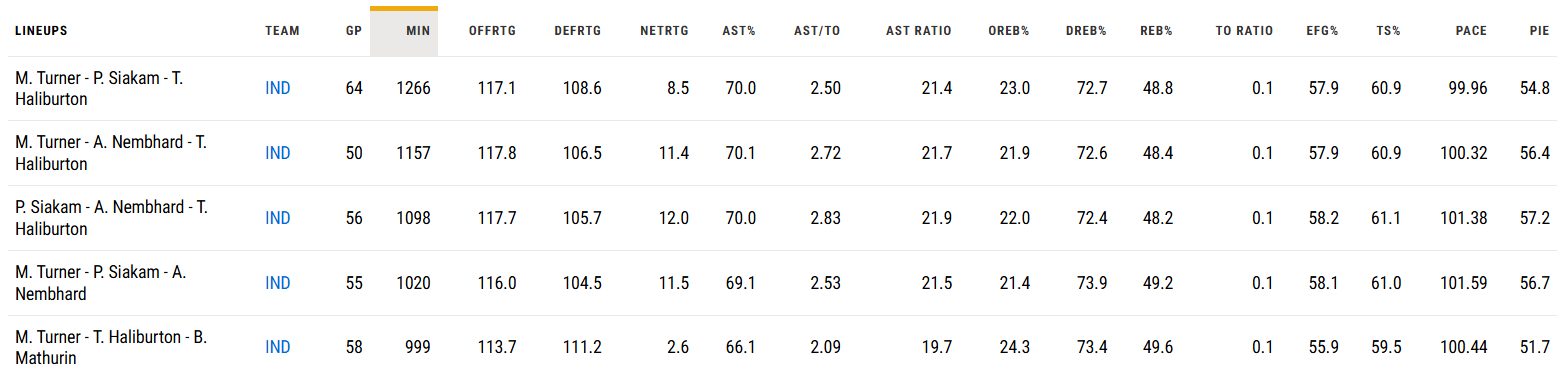

👥【 Lineup比較から見える“構造の違い”|キャバリアーズ vs ペイサーズ 】

ここからは3人〜5人単位のLineupデータを用いて、両チームの連携構造と戦術的な強み・課題を探っていきます。

【3人Lineup】ディフェンス面ではペイサーズが善戦

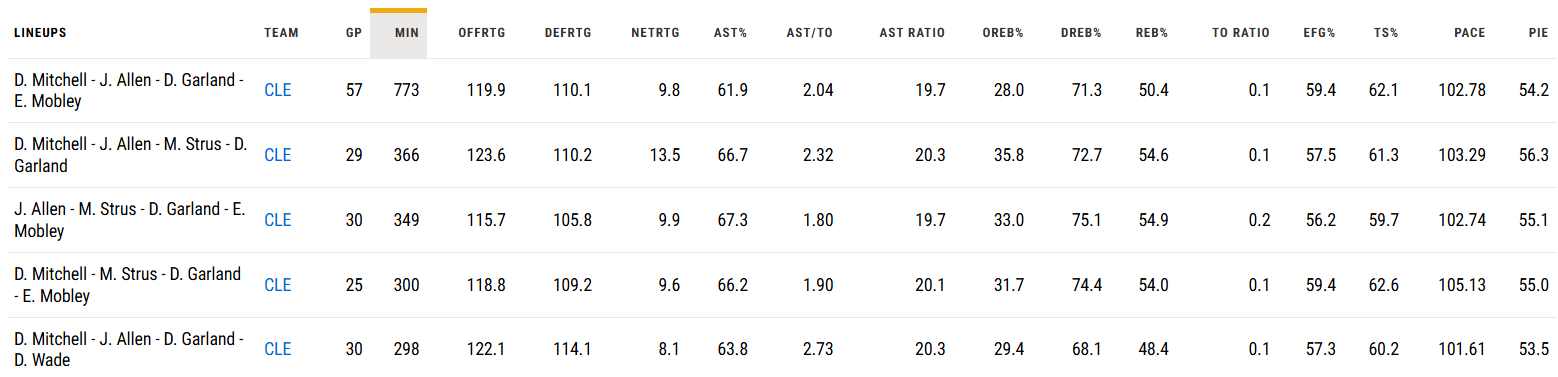

以下は、キャバリアーズとペイサーズの3人Lineupのスタッツです。NBA公式で公開されているLineupデータのうちMIN(試合出場時間)で上位5番目までのデータを示しています(以下同じ)。

まず3人Lineupで注目されるのは、ペイサーズの「ターナー・ネムハード・ハリバートン」や「シアカム・ネムハード・ハリバートン」など、主力3人を軸にした守備の安定感です。NETRTG(ネットレーティング)で見ても、これらの組み合わせは10を超えており、キャバリアーズの3人組を上回る結果も確認できます。

一方、キャバリアーズは「ミッチェル・アレン・ガーランド」などの組み合わせで高いOFFRTGを記録し、攻撃的な効率の高さが際立つ構造となっています。

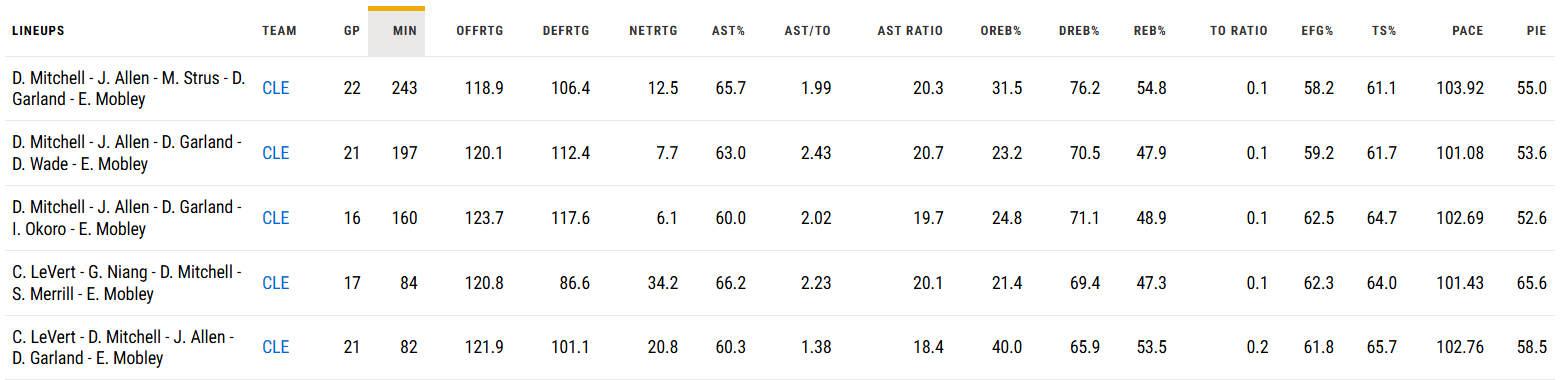

【4人Lineup】マサリンの守備負担と、キャバリアーズの安定感

4人Lineupにおいては、キャバリアーズの「ミッチェル・アレン・ストゥルース・ガーランド」ラインが123.6の高いOFFRTGを記録。これはストゥルースのアウトサイドシュートが空間を広げ、他のプレイヤーに良い影響を与えている可能性があります。

一方でペイサーズの「ターナー・シアカム・ハリバートン・マサリン」ではDEFRTGが108.2とやや悪化。「ターナー・ネムハード・ハリバートン・マサリン」だと104.8に改善するため、マサリンの守備負担の大きさやシアカムとの相性が課題であることが示唆されます。

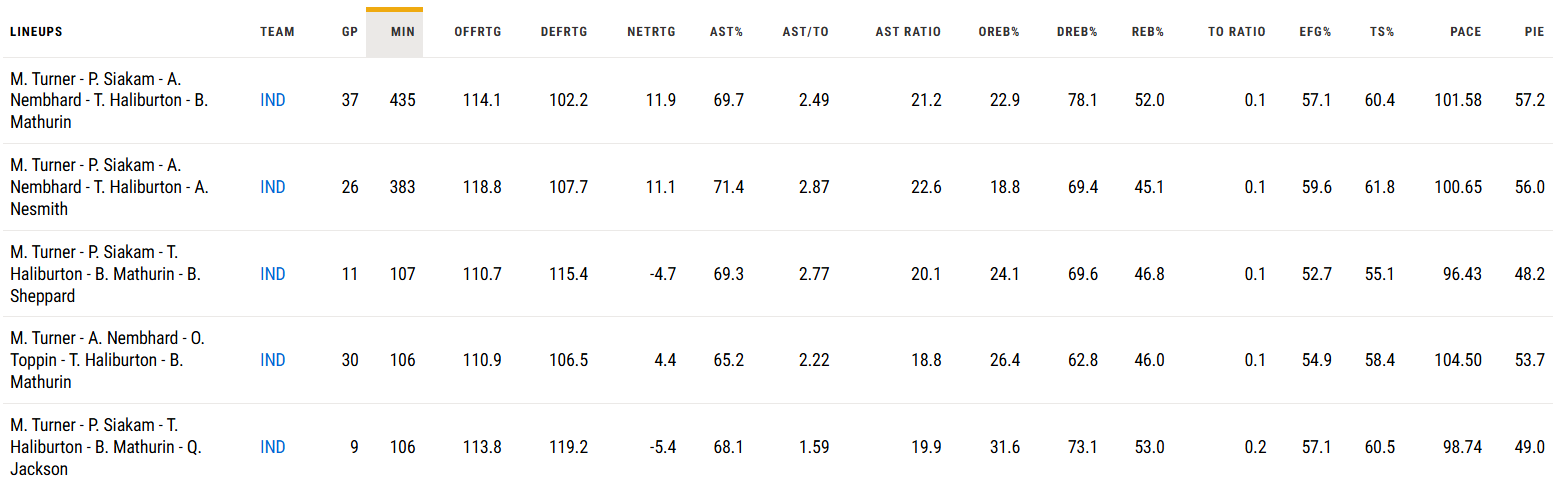

【5人Lineup】ペイサーズの連携に揺らぎ、キャバリアーズのバランスが際立つ

5人Lineupになると、ペイサーズのDEFRTGがさらに揺らぎ、「ターナー・シアカム・ハリバートン・マサリン・シェパード」の組み合わせでは115.4と苦戦しています。

対してキャバリアーズは「ミッチェル・アレン・ストゥルース・ガーランド・モーブリー」のユニットで攻守のバランスが非常に良く、安定したチーム構造を築いています。

ペイサーズに求められる4人目・5人目の最適解

ここまでのLineup比較から見えてくるのは、ペイサーズがハリバートン、シアカム、ターナーの3人を軸に一定の土台を築いている一方で、残る2枠の組み合わせによってチームの安定性が大きく左右されるという点です。特に、ディフェンスの整合性やオフェンスの効率性において、Lineupごとの振れ幅が目立ちます。

レギュラーシーズンのスタッツや各Lineupの傾向をもとに、主力3人以外のプレイヤーたちに求められる役割を整理すると、以下のようになります。

- ✅ アンドリュー・ネムハード:スティール数や守備時のローテーション能力から、チームディフェンス全体の機動性を高める役割を担っています。また、アシスト面でもハリバートンを補完できるパサーとして貢献が期待されます。

- ✅ アーロン・ネスミス:高精度のスリーポイントでオフェンスのスペーシングを担い、主力の得点力を支える“効率の良いフィニッシャー”として機能します。

- ✅ ベネディクト・マサリン:平均以上のディフェンシブリバウンド力を持ちますが、ラインナップとの相性によってディフェンス全体のバランスにブレが生じる場面も見られます。安定感を保つためには役割の明確化がカギとなります。

- ✅ T.J.マッコネル:ハリバートンがベンチに下がる時間帯の“第2の司令塔”として機能できる貴重な存在です。ボール運びとパス配分の安定感は、試合の流れを整えるうえで非常に重要です。

このように、それぞれのプレイヤーが明確な役割を果たすことで、ペイサーズは主力3人に過度な負担をかけず、ラインナップ全体の安定性とバランスを維持することが可能になります。

次章では、実際にプレーオフ第1回戦(対ミルウォーキー・バックス)において、これらのプレイヤーたちがどのようなパフォーマンスを発揮したのかを振り返り、ペイサーズがキャバリアーズとのシリーズで逆転の糸口を掴むためのヒントを探っていきます。

🔎【 プレーオフ対ミルウォーキー・バックス戦での実際のパフォーマンス確認 】

レギュラーシーズンのスタッツやLineupから浮かび上がったペイサーズの“逆転の糸口”。それは、ハリバートン・シアカム・ターナーの主力3名に加え、周囲のプレイヤーたちがそれぞれの役割を果たせるかにかかっています。

では、実際のプレーオフ第1回戦(対ミルウォーキー・バックス)では、彼らはどのようなパフォーマンスを見せたのでしょうか?(※ スタッツはNBA公式およびBasketball-referenceを参照)

主力3人は期待通りの活躍

まず、ハリバートン・シアカム・ターナーの3人は、シリーズを通して安定した出場時間と貢献を維持しました。

- ✅ ハリバートンは、アシスト率45.9%、AST/TO比5.27と圧倒的なゲームメイク能力を発揮。自身の得点効率には波があったものの、オフェンス全体を司る“頭脳”として機能しました。

- ✅ シアカムは平均19.8得点、2P成功数6.3本でペイントを攻め続け、リム周りでの存在感を見せました。

- ✅ ターナーはインサイドと外の両方から得点し、3P成功率37.5%という精度で“ストレッチビッグ”としての強みを発揮しました。

この3人が大きく崩れることなくパフォーマンスを維持できたことが、シリーズを勝ち抜く大前提となったことは間違いありません。

ロールプレイヤーも的確な働き

注目すべきは、Lineup分析で名前が挙がった周囲のプレイヤーたちの“実戦での手応え”です。

- ✅ ネムハードは1試合平均4.8アシストに加え、スティール数1.4本と守備でも貢献。ハリバートンのパートナーとして、攻守両面で安定したプレイを見せました。

- ✅ ネスミスは3P成功率51.9%と驚異的な精度で外角から得点を積み重ね、オフェンスの効率を押し上げました。

- ✅ マサリンはリバウンドでの存在感(DREB%、リバウンド総数ともに平均以上)を維持しつつ、ディフェンス面の役割に集中。プラスマイナスも±0と大きな失点源にはなっておらず、安定したロールをこなしています。

- ✅ マッコネルはアシスト率41.5%、AST/TO比4.6と高水準のプレイメイキングを披露。特にハリバートンがベンチに下がる時間帯に“オフェンスを止めない”役割を見事に果たしました。

これらのプレイヤーが、それぞれの強みを生かして“+αの貢献”をしたことで、ペイサーズは第1ラウンドを勝ち上がることができました。

次章では、こうした実績を踏まえて、シリーズ全体をどのように総括できるかを整理します。キャバリアーズという強敵に対して、どのように戦えば勝機があるのか――そのヒントは、すでにスタッツに現れているかもしれません。

📝【 まとめ──数字で見る両チームの特徴と可能性 】

ここまで見てきたように、キャバリアーズはスタッツ、プレイヤー層、Lineupの安定性において非常に高い完成度を誇っています。攻守両面でのバランスが整っており、崩れにくい構造を持つことが、シリーズを通しての優位性につながるでしょう。

一方で、ペイサーズも決して手詰まりなチームではありません。主力3人はレギュラーシーズン・プレーオフともに安定したパフォーマンスを発揮しており、Lineupにおける工夫次第ではキャバリアーズに対抗する道も見えてきます。

特に注目したいのは、ネムハード、ネスミス、マサリン、マッコネルといったプレイヤーたちの活躍です。彼らがそれぞれの役割を果たし、主力3人の負担を軽減することができれば、チーム全体としての安定感が増し、競った展開に持ち込む可能性は十分にあると言えるでしょう。

キャバリアーズ対ペイサーズ──このシリーズの見どころは、圧倒的な完成度を誇るキャバリアーズの強さだけでなく、その強さにどう立ち向かうのかを模索するペイサーズの姿勢にもあります。スタッツから見えてきた“構造の違い”と“逆転の糸口”が、試合の中でどのように立ち現れるのか。データに基づいた視点を持ちながら、シリーズを楽しんでいきたいと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

📺 このシリーズの展望を、音声で解説した動画も公開中です!

「CLE vs IND:スタッツから読み解くチーム力の違いと逆転の糸口」をテーマに、この記事の内容をもとにしたショート解説をYouTubeで公開しています。

※音声はNotebookLMを活用したAIナレーションで生成しています。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。