※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

🏀【 導入 】

2024-25シーズンの「最優秀クラッチプレイヤー賞(Clutch Player of the Year)」は、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンが受賞しました。その称号にふさわしく、ブランソンのクラッチタイムでのパフォーマンスは圧巻で、観る者の記憶に強く残るものでした。

今回の記事では、そんな“勝負所で輝く”プレイヤーたちに焦点をあて、クラッチタイムにおける得点力を多角的に分析していきます。対象は、同時間帯の得点ランキング上位4名──アンソニー・エドワーズ、ジェイレン・ブランソン、トレイ・ヤング、ニコラ・ヨキッチの4人です。(※NBA公式より)

なお分析には、BigDataBallにて購入したプレイ・バイ・プレイデータ(PbP.BDB、過去記事を参照)を使用し、統計ソフトRにて処理・可視化を行いました。

⌚【 クラッチタイムのショット分布と決断傾向 】

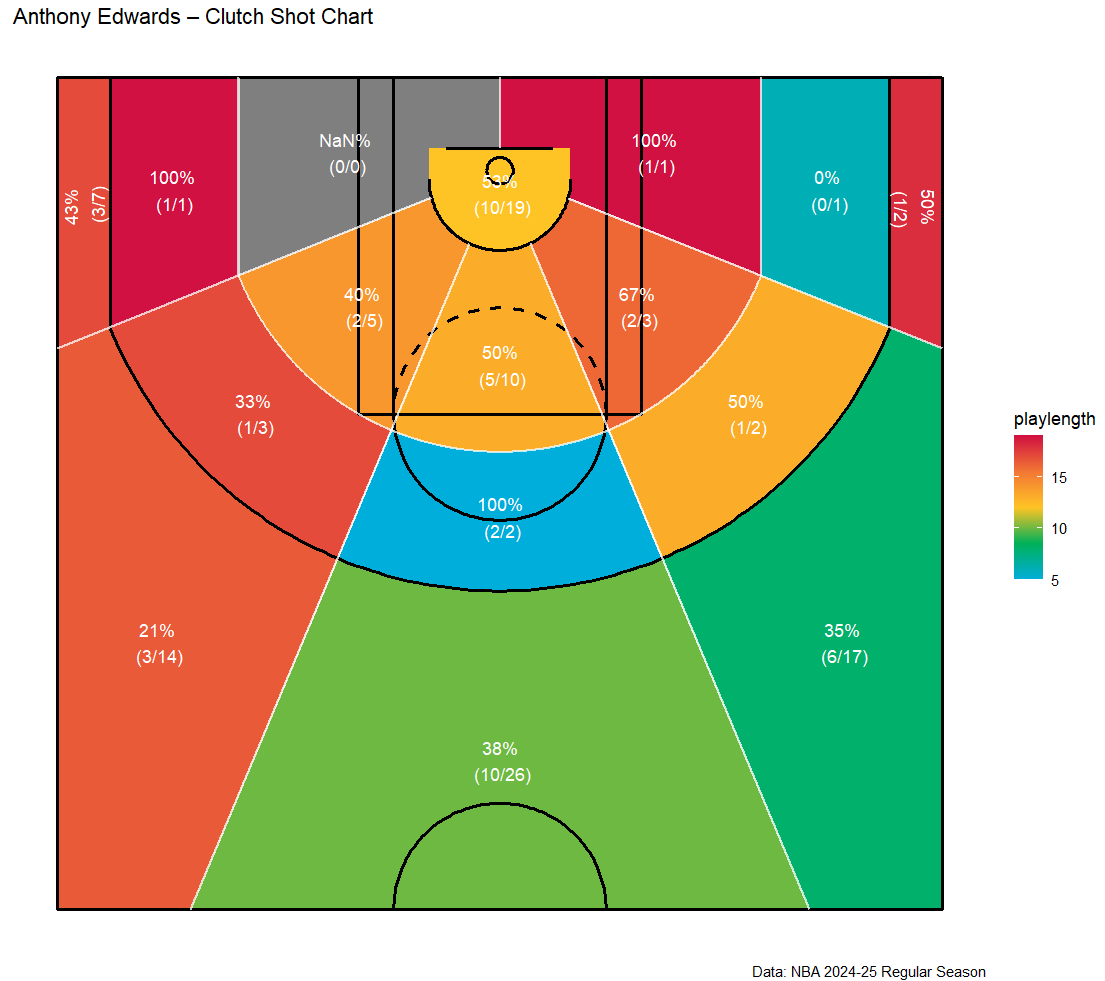

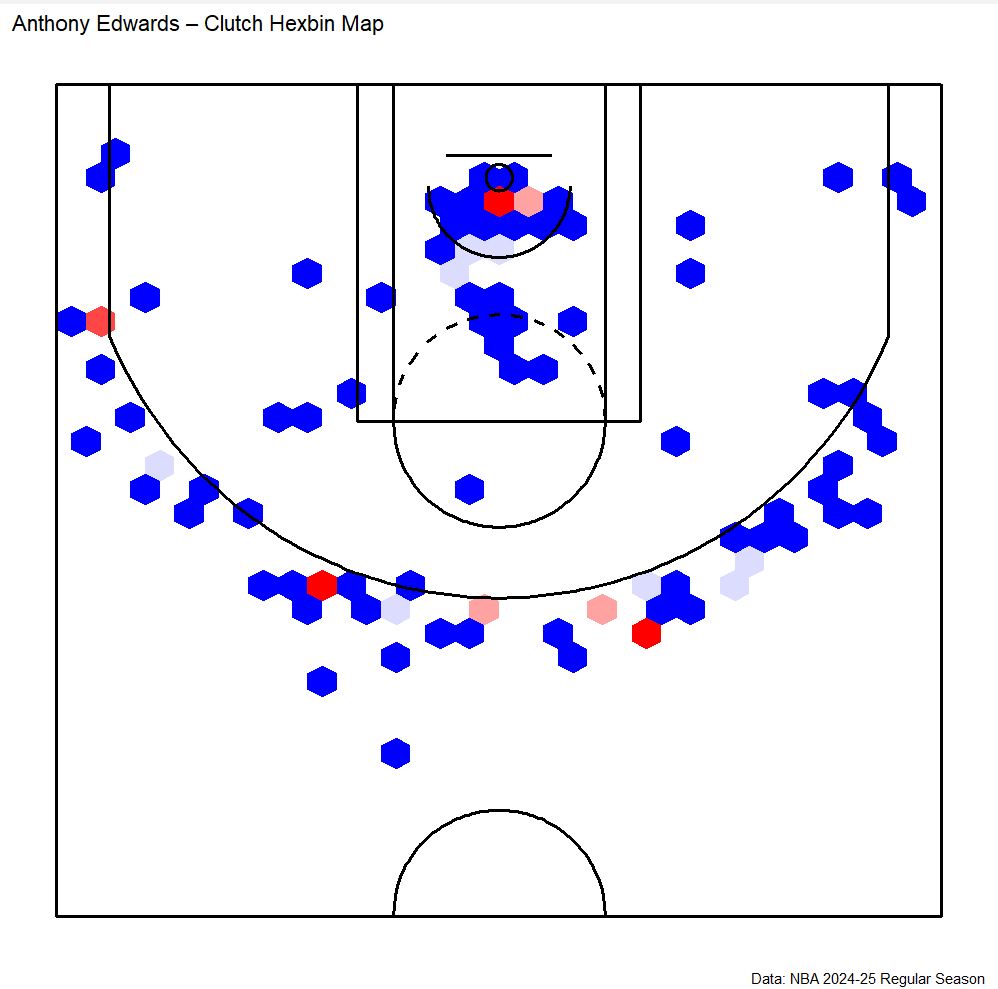

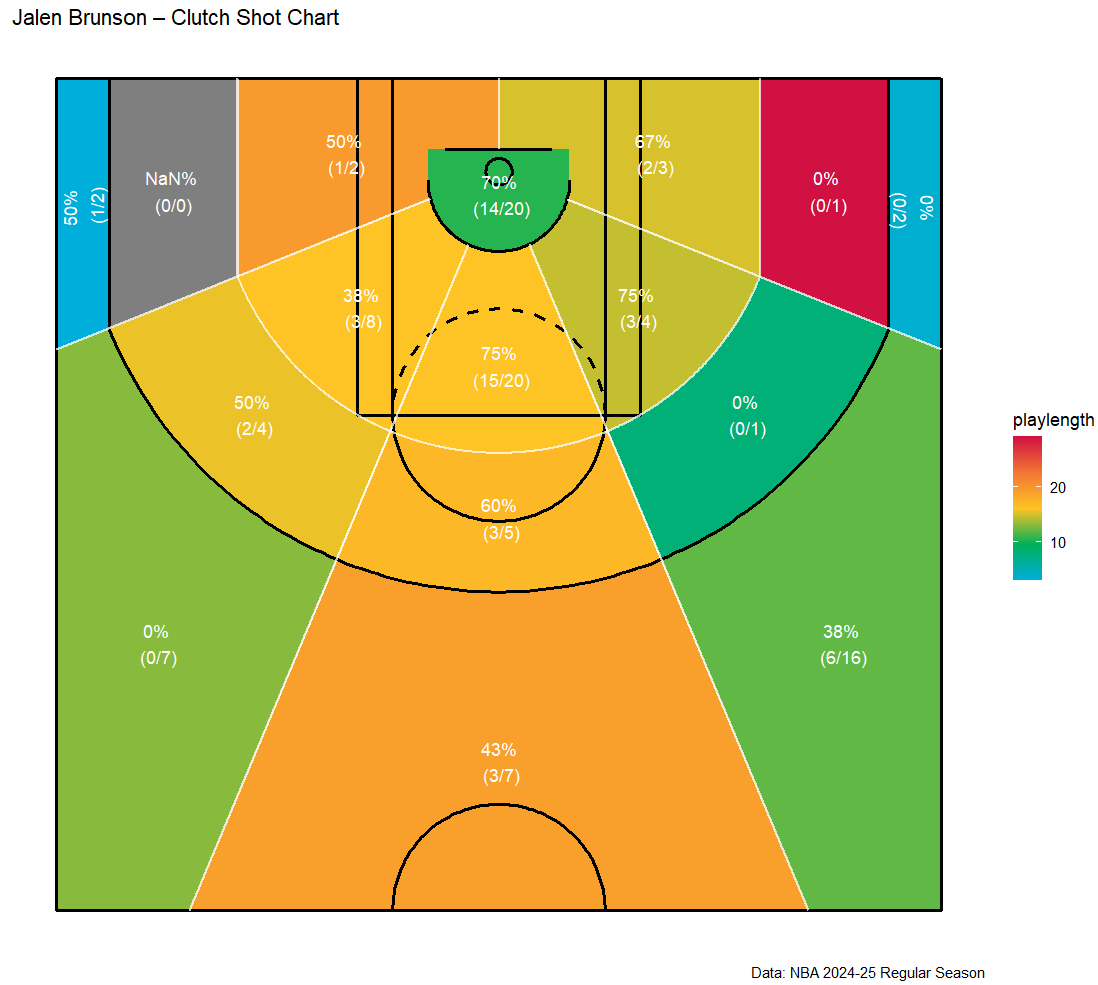

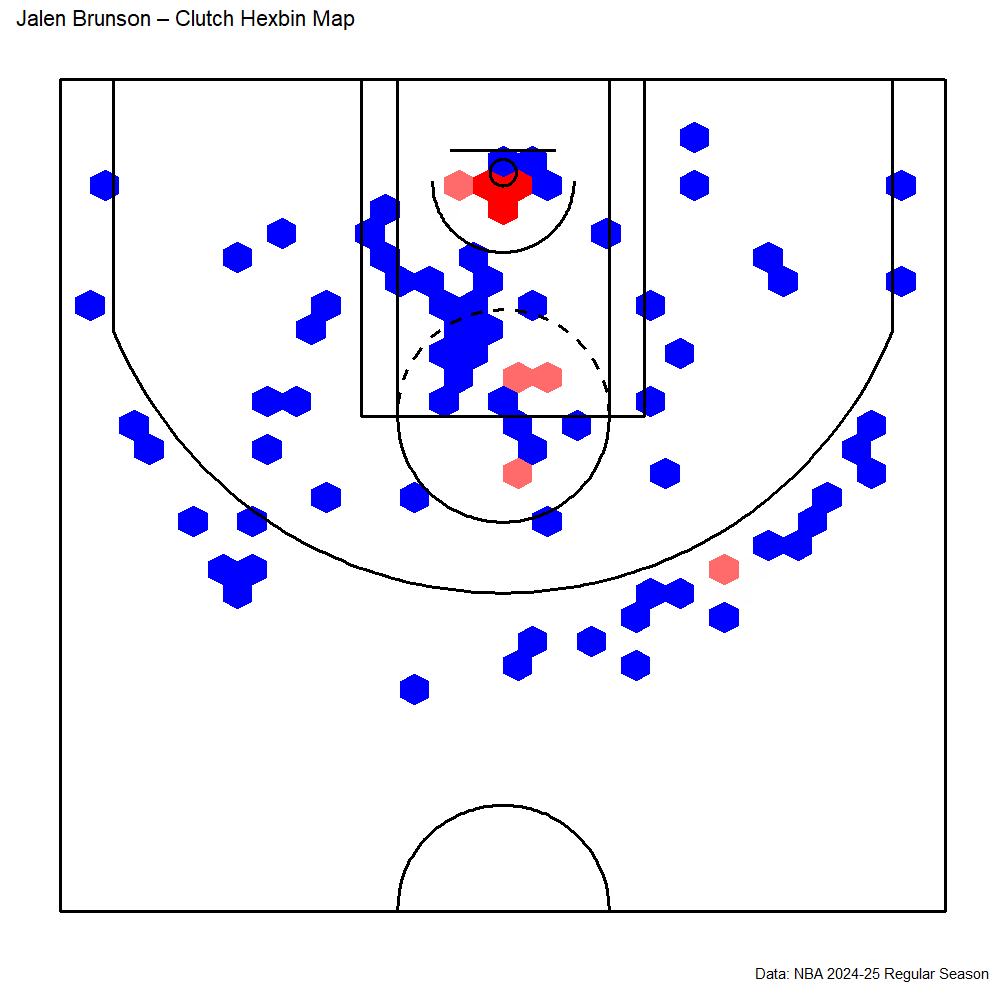

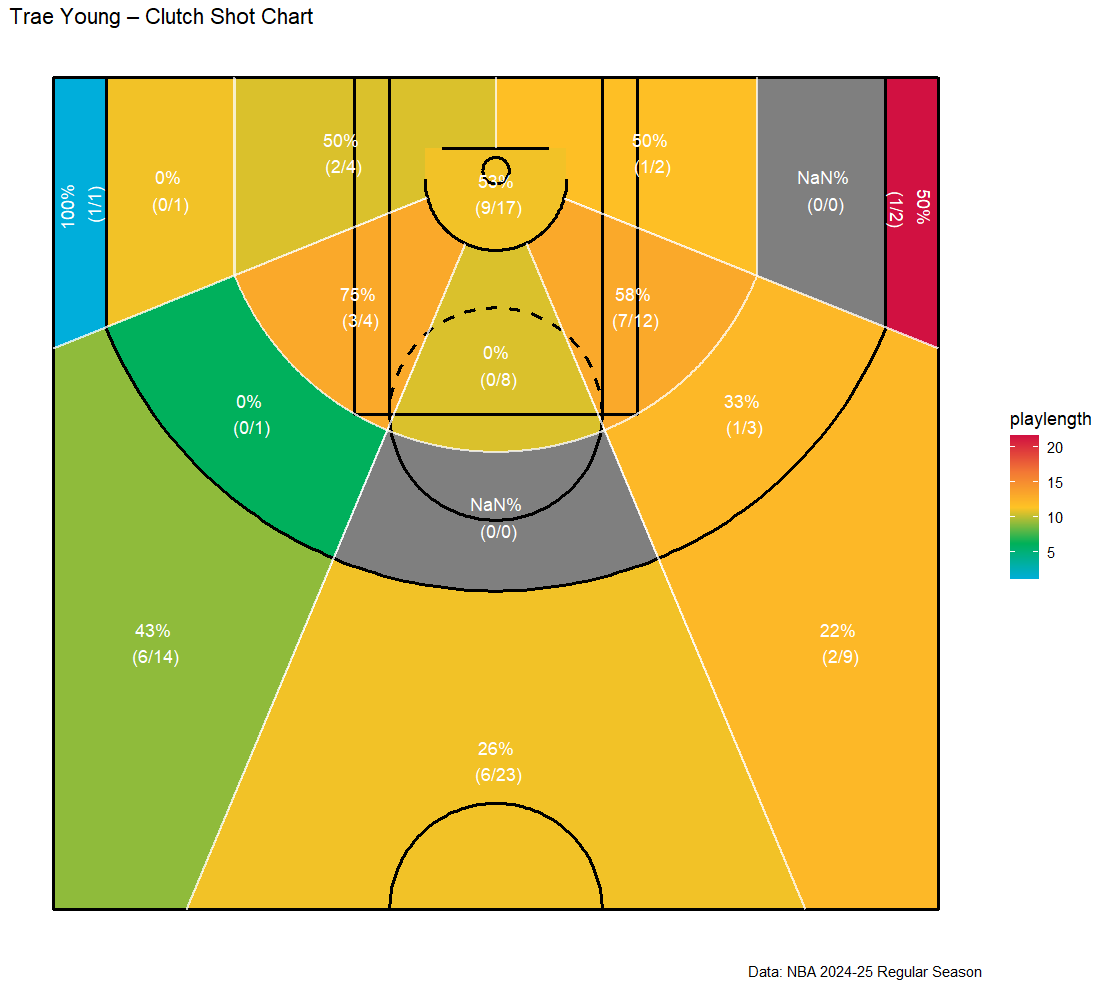

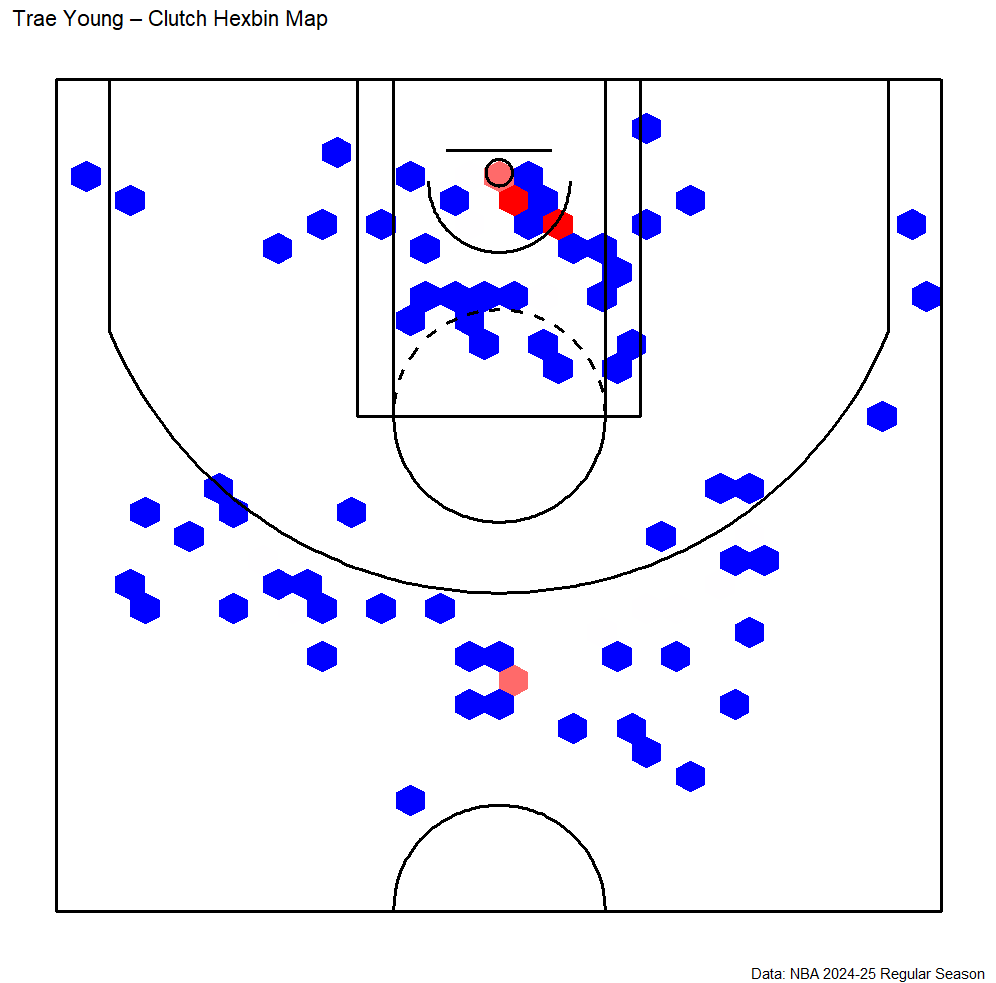

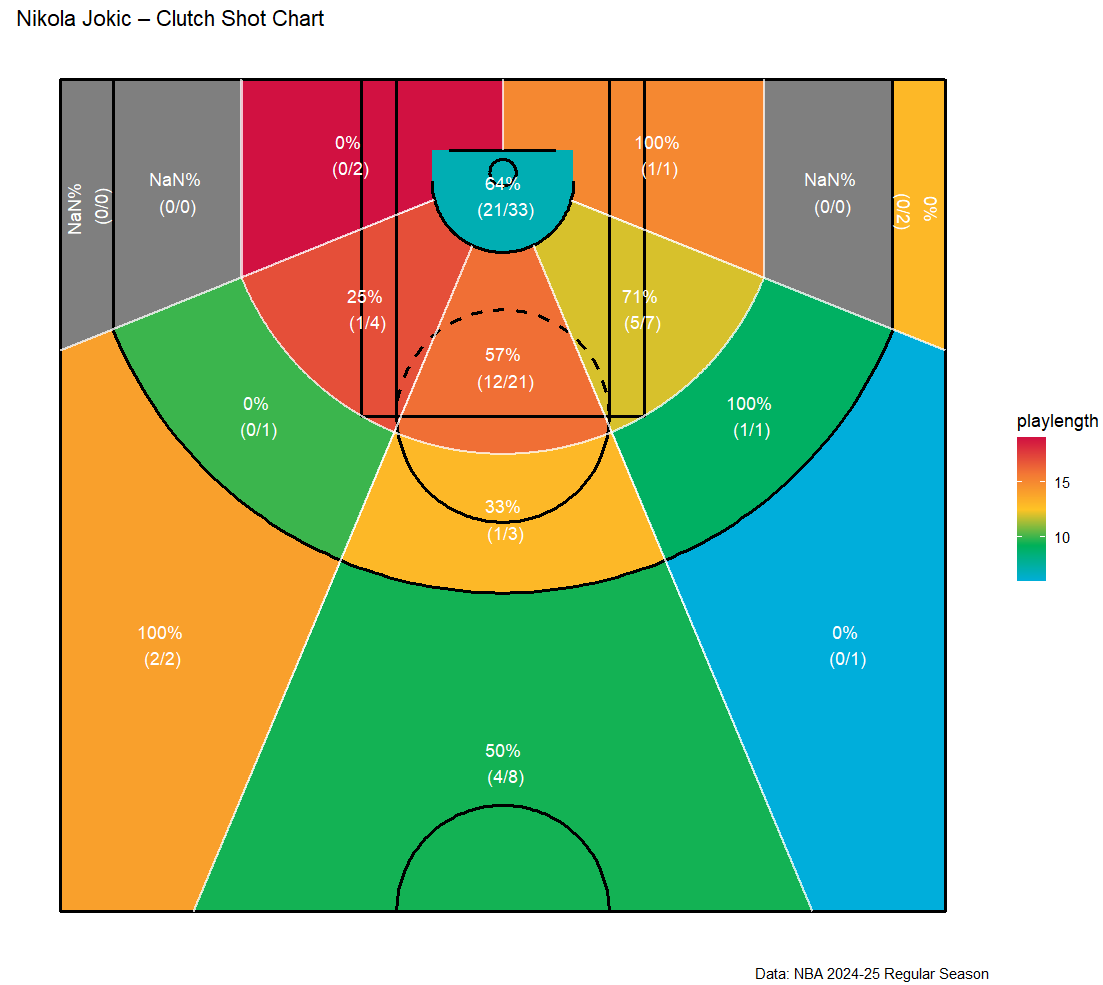

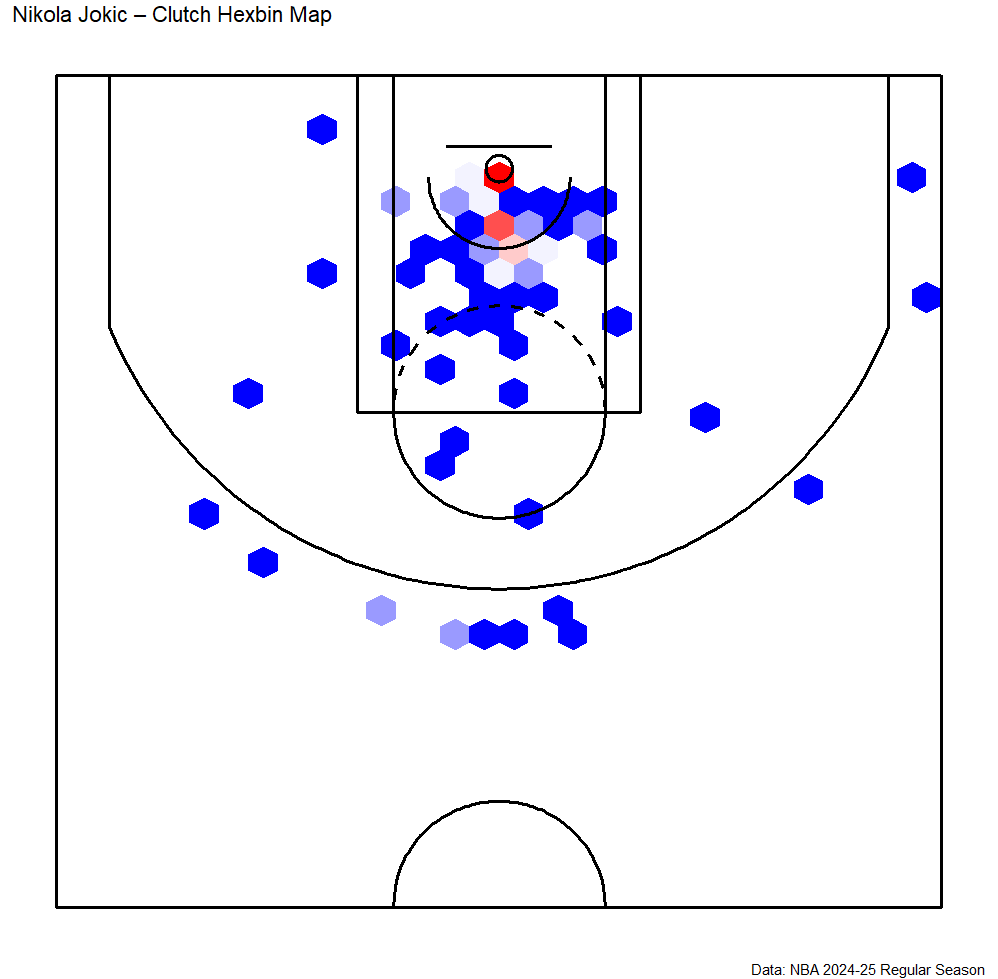

クラッチタイムにおいて、どこからシュートを打ち、どのゾーンで得点を重ねているのか。それを視覚的に把握するために、4人の主要クラッチスコアラーのショットチャートとヘックスビンマップを作成しました。ショットチャートでは各ゾーンごとの成功率とプレイにかかった平均秒数を色(早ければ青、遅ければ赤)で可視化し、ヘックスビンマップではショットが多く打たれているエリアの密度分布を示しています。(※ショットチャートの見方はこちら、ヘックスビンマップの見方はこちらを参照。)

このセクションでは、それぞれのプレイヤーがどのような意図でクラッチタイムを戦っているのか、その傾向を読み解いていきます。

🔵 アンソニー・エドワーズ:中央突破型スコアラー

エドワーズはクラッチタイムでも強気なドライブを多用しており、リム周辺からの得点が最も多くなっています。トップからのツーポイントおよびスリーポイントも積極的に狙っており、中央を主戦場とする傾向が明確です。プレイにかかる時間はトップ~右ウィングにかけてはやや短めで、決断の速さがそのまま得点機会につながっていると読み取れます。一方、左ウイングの3Pではやや成功率が落ち込んでおり、シュート選択の精度には波も見られます。

【 簡単な読み取りポイント 】

🔷 Hexbin Map

- ✅ 密集ゾーン:リム周辺と左右のウィング(特に右)

- ✅ 成功/失敗にばらつきはあるが、右ウィングからの攻撃頻度が若干高め

- ✅ 左45度〜コーナーもそれなりに試投あり(左右バランスあり)

🔶 セクターショットチャート

- ✅ リム(10/19, 53%)とトップ(10/26, 38%)が主な得点源

- ✅ 右エルボー~ミドル右:67%(2/3)と高効率

- ✅ 左ウイング3P:21%(3/14)と不調ゾーン

- ✅ プレイ長(playlength)の平均がトップから右ウィングはやや短め、それ以外は標準~遅め寄り

🔵 ジェイレン・ブランソン:型で仕留める技巧派

ブランソンはミドルレンジ〜ペイント内のエリアで非常に高い成功率を記録しています。特にフリースローライン付近の得点効率は圧巻で、試合終盤でも揺るがない“型”を持っていることがわかります。リム周辺のフィニッシュ力も高く、一方でスリーポイントはほとんど打たず、中距離勝負に特化している点が大きな特徴です。ヘックスビンマップでもミドル〜ペイントにかけての密集度が高く、“崩し切って打つ”安定型クラッチスコアラーと言えるでしょう。

【 簡単な読み取りポイント 】

🔷 Hexbin Map

- ✅ 密集ゾーンはペイント〜ミドルエリア中央寄りが中心

- ✅ 左ウイング〜左45度はショット数が非常に少なく、逆に右側のシュート頻度が高め

- ✅ ヘックスがペイント下に集中しているのは、ドライブからのショット頻度の高さを示唆

🔶 セクターショットチャート

- ✅ ペイント内(14/20, 70%)とフリースローライン近辺(15/20, 75%)が圧倒的な高効率

- ✅ 右エルボー周辺も75%(3/4)とクラッチに強い傾向

- ✅ 一方、3Pは全体的に低効率(特に左ウイング 0/7)

- ✅ playlengthは全体的に10〜15秒台に集中=速すぎず遅すぎない“中テンポ”

🔵 トレイ・ヤング:3P主軸のハイリスク・ハイリターン型

トレイ・ヤングは4人の中でもっとも広範囲にシュートを打っており、特にトップと左ウイングからのスリーポイント試投が非常に多くなっています。リム周辺では一定の効率を保っているものの、中距離の回避傾向が顕著で、FTライン付近では0/8と不振でした。プレイテンポは全体的にやや落ち着いており、状況を見極めたうえで自身のスペースを確保するスタイルです。ただし、スリーポイントの効率には波があり、クラッチでの爆発力とリスクが表裏一体であることもわかります。

【 簡単な読み取りポイント 】

🔷 Hexbin Map

- ✅ 広範囲に散らばったショット → 特にトップ~両ウイングの3Pゾーンに集中

- ✅ ペイント下の赤いゾーンは目立つが、ミドルはやや避ける傾向

🔶 セクターショットチャート

- クラッチでもスリーポイント主軸

- ✅ 特にトップ(6/23, 26%)と左ウイング(6/14, 43%)

- ✅ ミドルレンジ(特にFTライン正面)は0/8と沈黙

- ✅ リム周辺(9/17, 53%)や左ミドル(3/4, 75%)は好調

- ✅ プレイ長は全体的に中テンポ(黄色~オレンジ)、じっくり構える傾向もやや見える

🔵 ニコラ・ヨキッチ:ポスト起点の内製得点マシン

ヨキッチはクラッチタイムにおいてもインサイドからの得点に重きを置いています。リム周辺の試投数・成功率ともに高く、加えて右ショートコーナーからのシュートも高効率です。3Pや中距離の試投は限定的で、得点機会を自ら創り出す“内製型”のプレイヤーであることがチャートからも明白です。ペイントエリア内とその付近では、プレイにかかる時間もやや長めで、ポストアップからじっくりと展開するスタイルがクラッチでも貫かれています。

【 簡単な読み取りポイント 】

🔷 Hexbin Map

- ✅ 明確な密集ゾーンはペイントエリア中心

- ✅ 特に右側のローポスト〜ベースライン付近が多く、ミドルレンジへの広がりは少なめ

- ✅ 中央〜トップの3Pは散発的に見られる程度

🔶 セクターショットチャート

- ✅ リム周辺(21/33, 64%)とペイント中央(12/21, 57%)がメインの得点源

- ✅ 右ショートコーナーの高確率(5/7, 71%)も注目ポイント

- ✅ 3Pはトップ・正面気味にやや打つものの頻度少なく、基本的にはインサイド型構成

- ✅ playlengthは全体的にやや長め傾向で、ポストアップ起点の丁寧な展開を示唆

✅ 総括:分布が語る「クラッチの哲学」

この4人は全員がクラッチスコアラーとしてリーグ上位に位置していますが、チャートを見ればその得点アプローチはまったく異なります。エドワーズやブランソンは自分の得意ゾーンで勝負し、ヨキッチはポストから構築し、トレイは3Pで一気に流れを変える。どこで勝負を仕掛けるかという“哲学”が、チャートに色濃くにじみ出ていると言えるでしょう。

🎯【 クラッチタイムの“創造性”を可視化する:アシスト付き vs 自力得点の内訳 】

次に、クラッチタイムにおける各プレイヤーの得点がどのように生まれているかに注目します。具体的には、アシストから生まれた得点(Assisted)と、自ら1on1やプルアップで創り出した得点(Unassisted)の割合を比較しました。

表1:クラッチタイムの得点内訳 - アシスト付き vs 自力得点

| プレイヤー | 自力得点 (点) | アシスト付き得点 (点) | 自力得点 (%) | アシスト付き (%) | 総得点 (点) |

|---|---|---|---|---|---|

| アンソニー・エドワーズ | 80 | 39 | 67.2% | 32.8% | 119 |

| トレイ・ヤング | 64 | 33 | 66.0% | 34.0% | 97 |

| ジェイレン・ブランソン | 96 | 20 | 82.8% | 17.2% | 116 |

| ニコラ・ヨキッチ | 40 | 64 | 38.5% | 61.5% | 104 |

この指標を見ることで、「チームの中で生きるタイプか、自分で打開するタイプか」といったクラッチにおける得点スタイルが浮き彫りになります。

🔵 アンソニー・エドワーズ&トレイ・ヤング:バランス型の自力創出系

この2人は「やや自力寄り」ではあるものの、アシスト起点の得点も3〜4割程度確保しており、完全なアイソレーター型というわけではありません。

エドワーズは、ピックを使いながら自ら仕掛ける展開が多く、“作られたスペースから1on1に持ち込む”スタイル。

トレイ・ヤングはドライブ&3Pを織り交ぜた展開力のあるプレイヤーですが、クラッチにおいてはスコアラーとしての顔が色濃く出る傾向があり、得点の66%は自らの創出によるものでした。

🔵 ジェイレン・ブランソン:孤高のアイソレーター

まず際立っていたのが、ブランソンのスコアリングの“自立度”の高さです。クラッチタイムの得点のうち約83%が自力での得点(Unassisted)という驚異的な数字を記録。これはドリブルからのプルアップや、ポストアップを活用した1on1スコアリングの完成度が非常に高いことを意味しています。終盤でも他人に頼らず、しっかり自分で“型”を持って仕上げている様子がうかがえます。

🔵 ニコラ・ヨキッチ:連携で生まれるクラッチの形

対照的なのがヨキッチで、クラッチタイムにおける得点のうち6割以上がアシスト付き(Assisted)という結果でした。これはヨキッチが「自分で決める」というよりも、オフボールの動きやチームのセットプレイの中でボールを受け、フィニッシュする役割を担っていることを示します。もちろん、自身もハンドラーやパサーとして機能する場面も多いですが、クラッチに限って言えば“連携の中で決め切る型”が多いといえます。

✅ スタイルの違いが“クラッチの顔”を変える

このアシスト割合の違いは、単にプレイスタイルだけでなく、チームにおける役割や信頼のかたちをも映し出しています。

- ✅ ブランソンは“最後は任せる”絶対的な終盤の仕上げ屋

- ✅ ヨキッチは“全体を活かして自らも決める”構造型スコアラー

- ✅ エドワーズやトレイは“自分でも、仲間とも”決めに行くバランス型

こうした得点創出のアプローチは、次のセクション「ショット距離別の成功率と試投傾向」にも表れてきます。

次はクラッチタイムにおけるショット距離帯ごとの傾向を詳しく見ていきましょう。どの距離を“選んで”、どこで“仕留めて”いるのか。その選択の妙がプレイヤーごとの特徴をさらに際立たせてくれます。

📘 【 クラッチタイムでどこからどう得点するのか?― 距離別の成功率・試投傾向・フリースロー依存度をチェック 】

クラッチタイムにおける「得点力」を語るとき、単に得点合計や決定的なショットの印象だけでは本質は見えてきません。「どの距離から、どれだけ打ち、どれだけ決めたか」というショット分布の中身と、「接触を誘ってフリースローをどれだけ得たか」というプレッシャー下での得点創出能力こそ、得点スキルの構造を浮かび上がらせるカギになります。

そこでこの章では、クラッチスコアリング上位4人のショット傾向を以下の観点から整理していきます:

- ✅ ショット距離別の試投数/成功数/成功率

- ✅ ショット距離ごとの試投割合(全体に占める比率)

- ✅ フリースローでの得点機会・精度

🟧 アンソニー・エドワーズ:3Pの比重が大きく、FT獲得力も高い

表2:距離別のシュートパフォーマンス(アンソニー・エドワーズ)

| ショット距離 | 試投数 | 成功数 | 成功率 | 試投割合 |

|---|---|---|---|---|

| 0–4 ft(2P) | 20 | 10 | 50.0% | 17.5% |

| 5–9 ft(2P) | 11 | 7 | 63.6% | 9.6% |

| 10–14 ft(2P) | 6 | 3 | 50.0% | 5.3% |

| 15–19 ft(2P) | 6 | 2 | 33.3% | 5.3% |

| 20+ ft(3P) | 71 | 26 | 36.6% | 62.3% |

| フリースロー(FT) | 48 | 40 | 83.3% | 29.6% |

※2「フリースロー(FT)」の試投割合は、FTA ÷(FGA + FTA)として算出しています。他の距離帯はすべてフィールドゴール試投数に対する割合です。

エドワーズはクラッチでの3P試投割合が6割超と高く、外からの勝負を厭わないタイプです。ただし、フリースローでの得点機会も多く、接触プレイによる得点力の補完が効いているのが特徴です。

🟨 ジェイレン・ブランソン:ミドル主体のショット職人、FT獲得も高水準

表3:距離別のシュートパフォーマンス(ジェイレン・ブランソン)

| ショット距離 | 試投数 | 成功数 | 成功率 | 試投割合 |

|---|---|---|---|---|

| 0–4 ft(2P) | 20 | 14 | 70.0% | 19.6% |

| 5–9 ft(2P) | 13 | 8 | 61.5% | 12.7% |

| 10–14 ft(2P) | 18 | 14 | 77.8% | 17.6% |

| 15–19 ft(2P) | 13 | 4 | 30.8% | 12.7% |

| 20+ ft(3P) | 38 | 13 | 34.2% | 37.3% |

| フリースロー(FT) | 47 | 39 | 83.0% | 31.5% |

※2「フリースロー(FT)」の試投割合は、FTA ÷(FGA + FTA)として算出しています。他の距離帯はすべてフィールドゴール試投数に対する割合です。

ミドルレンジ(5〜14ft)の使用頻度と成功率が際立って高く、クラッチでも“自分の型”で得点するプレイヤーです。3Pも決して低くありませんが、確率と安定感のバランスを重視するスタイルがよく表れています。

🟥 トレイ・ヤング:3P+FTに特化した2択型スコアラー

表4:距離別のシュートパフォーマンス(トレイ・ヤング)

| ショット距離 | 試投数 | 成功数 | 成功率 | 試投割合 |

|---|---|---|---|---|

| 0–4 ft(2P) | 17 | 9 | 52.9% | 16.5% |

| 5–9 ft(2P) | 21 | 8 | 38.1% | 20.4% |

| 10–14 ft(2P) | 9 | 5 | 55.6% | 8.7% |

| 15–19 ft(2P) | 0 | 0 | — | 0.0% |

| 20+ ft(3P) | 56 | 18 | 32.1% | 54.4% |

| フリースロー(FT) | 68 | 57 | 83.8% | 39.8% |

※2「フリースロー(FT)」の試投割合は、FTA ÷(FGA + FTA)として算出しています。他の距離帯はすべてフィールドゴール試投数に対する割合です。

3Pとフリースローに特化した明快なスコアリング構造で、クラッチでも判断の早い2択を徹底。中距離はほぼ使わない戦略が如実に出ており、FT獲得力も含めて「勝負勘」に優れるタイプです。

🟪 ニコラ・ヨキッチ:ペイント内で完結する効率重視スタイル

表5:距離別のシュートパフォーマンス(ニコラ・ヨキッチ)

| ショット距離 | 試投数 | 成功数 | 成功率 | 試投割合 |

|---|---|---|---|---|

| 0–4 ft(2P) | 33 | 21 | 63.6% | 37.5% |

| 5–9 ft(2P) | 29 | 16 | 55.2% | 33.0% |

| 10–14 ft(2P) | 7 | 4 | 57.1% | 8.0% |

| 15–19 ft(2P) | 4 | 2 | 50.0% | 4.5% |

| 20+ ft(3P) | 15 | 6 | 40.0% | 17.0% |

| フリースロー(FT) | 48 | 35 | 72.9% | 35.3% |

※2「フリースロー(FT)」の試投割合は、FTA ÷(FGA + FTA)として算出しています。他の距離帯はすべてフィールドゴール試投数に対する割合です。

インサイド(0–9ft)での試投が全体の70%超。自らの得意領域でゲームを終わらせにいく姿勢がはっきりしています。3Pやミドルも選択肢には入れつつ、どの距離でも高効率な“堅実型スコアラー”です。

🧠 まとめ:タイプが分かれる「クラッチの得点構造」

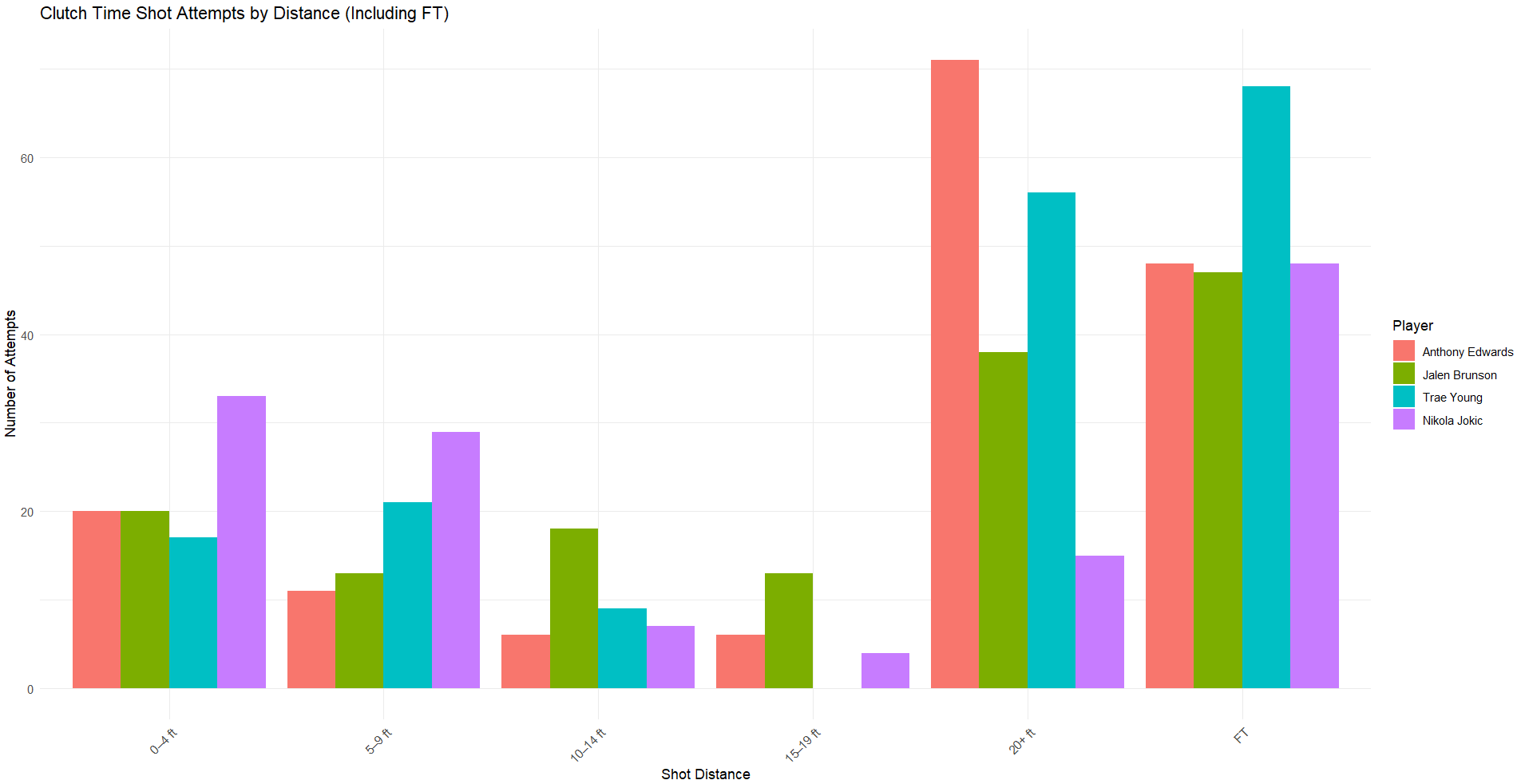

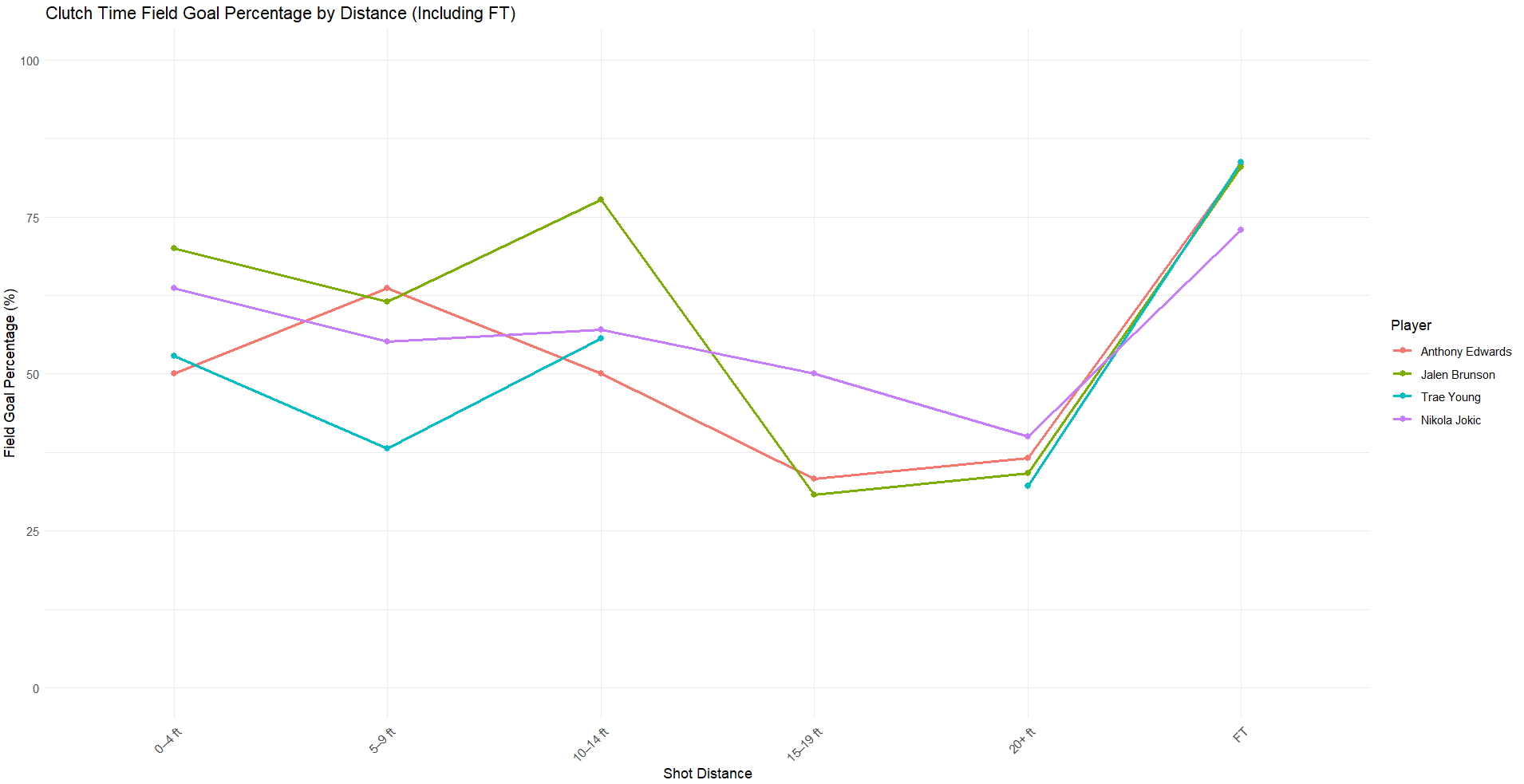

以下の2つのグラフは、4人の「距離×頻度」と「距離×成功率」の違いを視覚化したものです。

- 🟦 棒グラフ:どの距離からどれだけ打っているか(試投数)

- 🟨 折れ線グラフ:どの距離でどれだけ決めているか(成功率)

📊 クラッチタイムにおけるショット距離別 試投数(Including FT)

→ ヨキッチはインサイド、トレイは3PとFT、ブランソンは分散型、エドワーズは3P偏重

📈 クラッチタイムにおけるショット距離別 成功率(Including FT)

→ ブランソンのミドル精度が際立ち、ヨキッチも安定感あり。FTの正確性は全員高水準

このように、「どの距離で」「どのように」得点するかはプレイヤーごとに明確に異なり、クラッチの得点力は単なる合計ではなく、その“構造”を理解することで本質に迫ることができます。

そしてこの構造をさらに定量的に掘り下げるために、次は、「ショット距離別の期待値得点(FG% × 得点値)」という視点から、各プレイヤーがクラッチタイムで“どれだけ効率的に得点できているか”を分析していきます。

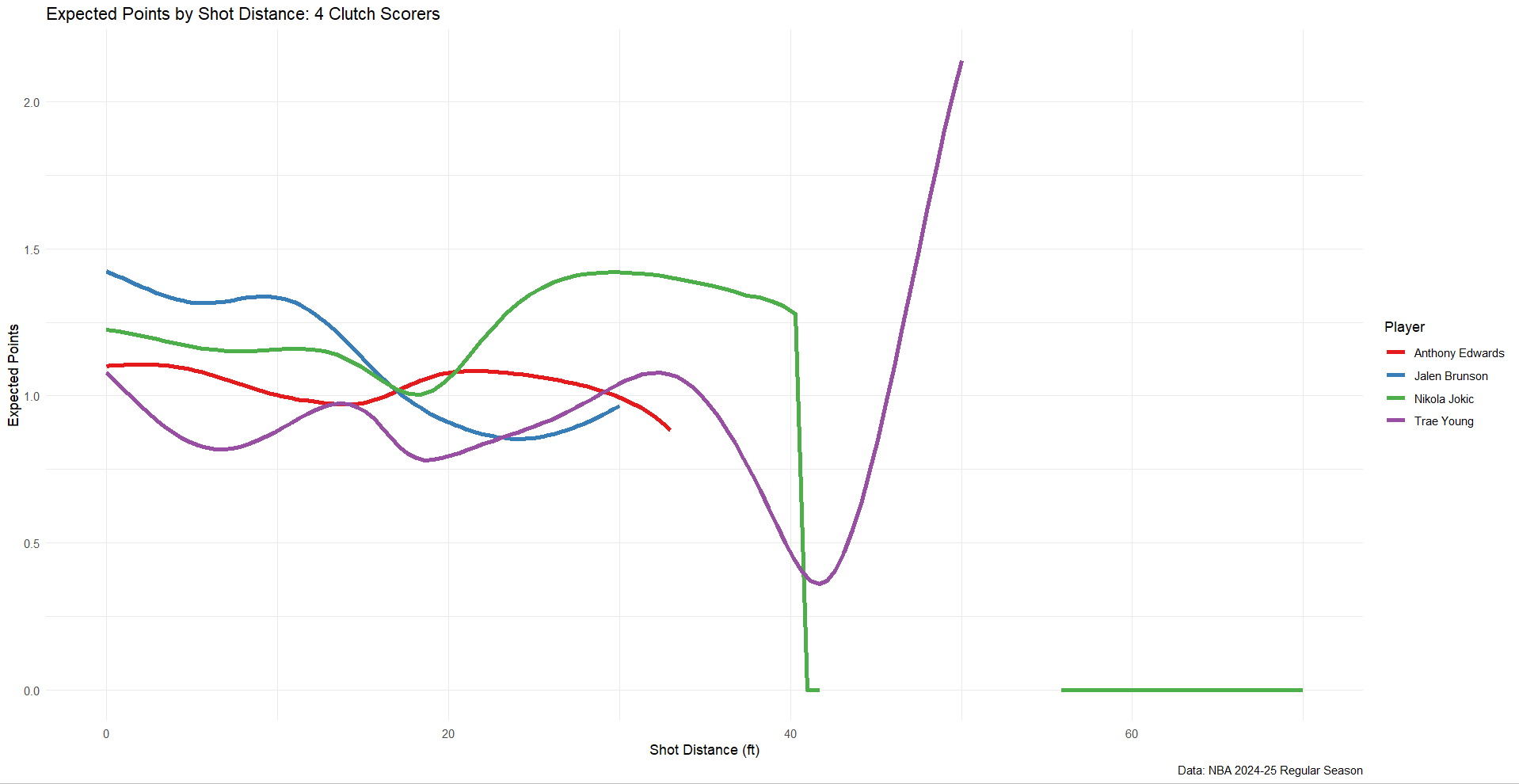

📈【 距離ベースの期待値得点(Expected Points)分析 】

クラッチタイムにおける得点効率をより連続的に可視化するため、各ショットの位置データをもとに「ショット距離 × 期待値得点(FG% × 得点値)」のスムージングカーブを描きました(下記参照)。これは、前章で扱ったショット距離帯ごとの集計表とは異なり、距離ごとの滑らかな変化傾向やピークゾーンを視覚的に読み取れる手法です。各プレイヤーが「どの距離を得意としているか」「効率が落ち込むゾーンはどこか」を明らかにし、クラッチタイムでのショット選択の質に迫ります。

以下に、プレイヤー別のハイライトをまとめます。

🔴 アンソニー・エドワーズ(赤線)

ミドルレンジ(5〜15ft)でやや期待値が落ち込むものの、15〜20ftと3P域ではしっかりと回復。ペイント内〜中距離でのバランス型のスコアラーという印象を受けます。

🔵 ジェイレン・ブランソン(青線)

ペイント内とミドルレンジで全体的に期待値が高い。とくに10〜14ftの中距離で高効率を維持し、“どのゾーンでも安定して打てる”万能型クラッチスコアラーです。

🟣 トレイ・ヤング(紫線)

期待値はペイント近辺と3P域で高く、6ft付近と18ft付近では一時的に沈む谷構造。また40ft以降のスリーポイント領域でやや期待値が跳ね上がっていますが、これはごく一部のロングスリー成功によるもので、過大評価の可能性も含まれます。距離による効率のバラつきが最も大きいタイプといえます。

🟢 ニコラ・ヨキッチ(緑線)

0〜15ftにおける高く安定した期待値の推移が際立っており、インサイド中心のスタイルながら、3P域でも一定の効率を維持しています。一方で、40ft以降のグラフが描かれていないのは、クラッチタイムでの試投数がごくわずかであるためです。データ不足により、超遠距離での期待値カーブが表示されない点には留意が必要です。

✅ 分析を通じて見えてくるもの

スムージング曲線を用いた期待値分析は、単なる成功率や総得点とは異なり、“どこで”得点しているのか、そしてその“選択がどれほど効率的か”を描き出してくれます。

同じクラッチスコアラーでも、

- ✅ 高効率ゾーンを集中攻撃するタイプ(ヨキッチ、ブランソン)

- ✅ 距離のブレ幅が大きいが爆発力のあるタイプ(トレイ)

- ✅ バランスを取りながら強みを構築しているタイプ(エドワーズ)

など、得点プロファイルの違いが明確に浮かび上がってきます。

この構造を踏まえ、次はクラッチタイムにおけるフィールドゴールベースの期待値得点を集計し、

フリースローを除いた純粋なショット効率で4人のスコアリング貢献度を比較していきます。

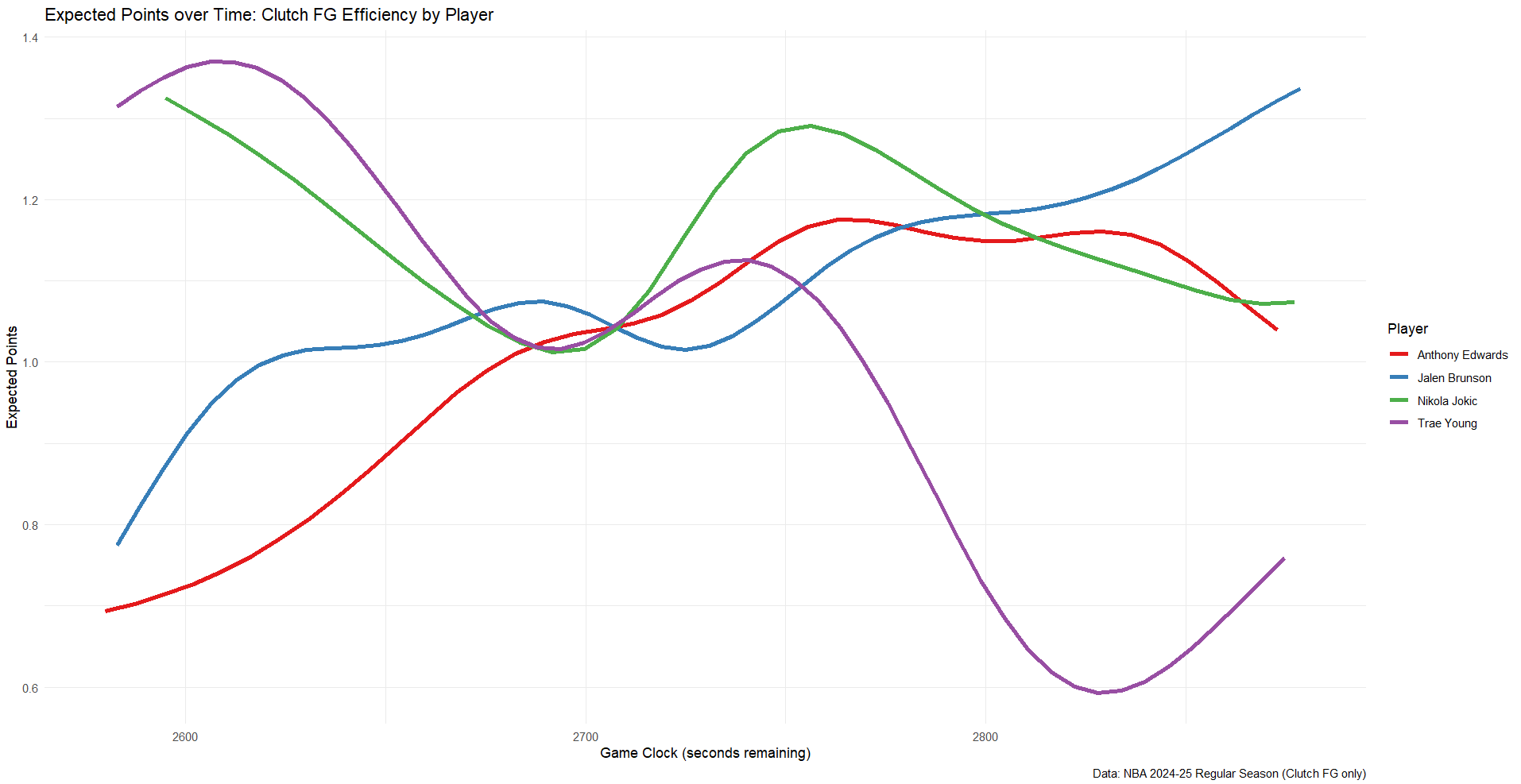

⏱【 クラッチタイムにおける時間経過と期待値得点の推移 】

クラッチタイムの中でも、時間の経過とともにスコアリング効率がどう変化するかを可視化したのが下図のスムージングチャートです。

この分析では、クラッチ5分間(残り2880〜2580秒)のうち「どの時間帯に、どれだけ効率的に得点できているか」を、プレイヤーごとに追跡しています。このアプローチにより、単に得点総量を比較するだけでは見えてこない、「時間に応じた強さや安定感の違い」を把握することが可能になります。

📊 各プレイヤーの期待値推移(クラッチ5分間)

下図は、試合終了に向かって期待値得点(FGのみ)がどのように変化するかを描いたものです。

| プレイヤー | 終盤に向けた期待値の変化 | 特徴 |

|---|---|---|

| 🔴 アンソニー・エドワーズ | 徐々に上昇(約0.7 → 1.2弱) | 後半でスコアリング効率を高める傾向。試合終了間際で頼れる存在 |

| 🔵 ジェイレン・ブランソン | 継続的に上昇(0.8弱 → 1.3超) | クラッチタイムを通して安定して効率を向上。クラッチに強い証左 |

| 🟢 ニコラ・ヨキッチ | 一定の波あり | 中盤で効率が上がるも、終盤にやや減退。安定性はやや控えめ |

| 🟣 トレイ・ヤング | 序盤高く、終了にかけて下降 | 開始直後の得点効率は高いが、終盤での波の大きさが目立つ |

📝 解釈と考察

- ✅ エドワーズとブランソンの共通点は、時間が進むにつれて期待値がじわじわと上昇していく点です。とくにブランソンは5分間を通じて安定して効率を高めており、戦術の軸として計算できる存在であることが読み取れます。

- ✅ 一方で、ヨキッチとトレイはスコアリング効率にやや波があります。ヨキッチは中盤で期待値が上昇するものの終盤にかけて低下傾向にあり、クラッチ終盤での得点創出に課題がある可能性も示唆されます。

- ✅ トレイに関しては、冒頭こそ高効率な得点が見られるものの、終了に向けて大きく沈むという特徴があり、「時間帯によってムラが出やすいタイプ」と言えそうです。

🧩【 クラッチスコアリングの本質を探る:4人のプロファイルから見えてきたこと 】

ここまでの分析を通して、クラッチタイムにおけるスコアリングの「量」だけでなく、その背後にある「質」や「選択」、「タイミング」に踏み込んで検証してきました。単なる得点ランキングでは見えなかった、4人それぞれの“スコアリングの型”が、ショット位置、プレイ構造、時間の経過に応じた期待値推移という多面的な切り口から浮かび上がってきます。

🎯 4人のクラッチスコアラー・比較プロファイル

| プレイヤー | 得点方法 | 距離傾向 | 時間傾向 | タイプ分類 |

|---|---|---|---|---|

| アンソニー・エドワーズ | やや自力寄り | 3P多め+FTも多い | 終盤型(後半に期待値上昇) | バランス型フィニッシャー |

| ジェイレン・ブランソン | 完全自力型 | ミドルレンジに偏重 | 安定型(時間を問わず安定) | 中距離職人タイプ |

| トレイ・ヤング | 自力寄り | 3PとFTに強く依存 | 序盤型+波が大きい | ハイリスク・ハイリターン型 |

| ニコラ・ヨキッチ | アシスト型多め | インサイド中心(FTも多) | 中盤強め/終盤で減退傾向 | 構造型スコアラー |

この表だけを見ても、「同じ得点上位者」でありながら、スタイルも構造もまったく異なることが分かります。

📌 「クラッチに強い」とはどういうことか?

クラッチタイムで真に価値を持つのは、単なる得点の合計ではありません。そのプレイヤーが「どこから、どうやって、いつ」得点を重ねているのか――その構造がチームの勝敗に影響します。

- ✅ 高難度ショットを決める爆発力

- ✅ 安定して得点期待値を維持できる構造性

- ✅ 終盤に強い“締め”としての信頼性

クラッチタイムの強さとは、こうした要素の組み合わせの中にあるのです。

🔚 最後に問いを残すなら──

「クラッチに強い」とは、“最後に決める”ことだけを指すのでしょうか?チームが本当に欲しているのは、勝負所で最後にボールを託したい存在なのか、それとも5分間にわたって淡々と効率を積み上げてくれる存在なのか。

数字だけでは語れない“強さ”の輪郭を、データの裏側から少しでも引き出せていたなら幸いです。

🎬 【 おわりに:数字を越えて、プレイヤーの輪郭へ 】

スタッツを読み解くことで、プレイヤーの「見えなかった側面」が浮かび上がってくる。それは単なる数字の羅列ではなく、選択、躊躇、プレッシャーの中で生まれる“判断”の積み重ねです。

クラッチタイムという、もっとも緊張感のある時間帯に、誰がどのように得点しているのか──そこには、スコアシートでは測れない物語があります。

エドワーズの勢い、ブランソンの緻密さ、トレイの大胆さ、ヨキッチの合理性。それぞれが異なる形でチームを支え、勝負どころで存在感を放っています。

この分析が、数字の奥にある“プレイの構造”や、“クラッチの真価とは”という問いに、少しでも新たな視点をもたらせていれば幸いです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。

📺 この記事を、解説した動画も公開中です!

「クラッチタイムの得点効率を徹底比較」をテーマに、この記事の内容をもとにした動画をYouTubeで公開しています。

※次ページは、分析を実行するための統計ソフトRのコマンドを記載しています。