※本記事は既存の記事(OKC、DEN)で示した分析結果をベースに作成しています。

※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

🔎【 オクラホマシティ・サンダー対デンバー・ナゲッツの注目点 】

2025年のNBAプレーオフ、ウェスタンカンファレンス・セミファイナルでは、リーグ最高クラスの守備力を誇るオクラホマシティ・サンダーと、ニコラ・ヨキッチを中心に高効率オフェンスを展開するデンバー・ナゲッツが激突します。本記事では、両チームのスタッツやプレイヤー構成からその強みと課題を整理し、シリーズの展望について読み解いていきます。

🛡️【 サンダーの強み:堅守から得点を生む、サンダーの”変換力” 】

まずはサンダーから見ていきます。今シーズンのサンダーは、ディフェンシブ・レーティング(DRtg)をはじめ、被eFG%やターンオーバー誘発率(TO Ratio)など守備に関連するスタッツでリーグトップの水準を記録しました。

| チーム | DRTG(ディフェンス効率) | 被eFG% | TO Ratio(守備時) |

|---|---|---|---|

| サンダー | 106.6(1位) | 51.3%(1位) | 16.9%(1位) |

※ スタッツはNBA公式を参照、()内はリーグ順位

中でも注目すべきは、相手ターンオーバーからの得点数が1788点でリーグ1位(NBA公式参照)という点です。これは、守ってから速攻へと一気に展開する”ディフェンス→オフェンスの変換力“の高さを示しています。

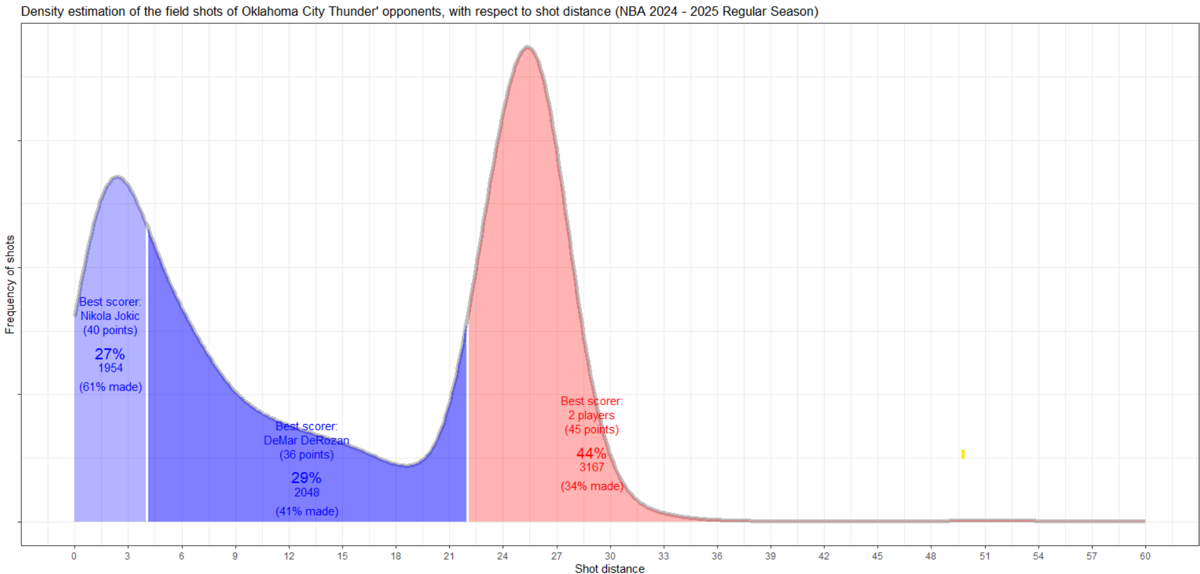

さらに、リング周辺(0〜5ft)の被FG成功率はリーグ平均66%に対してサンダーは61%に抑えています。以下は、横軸にショット距離、縦軸にショット頻度を取り、各エリア別(リム周辺、ミドルレンジ、3ポイント)に色分けしたサンダーの被ショット分布図です。

この数値から、チェット・ホルムグレンとアイザイア・ハーテンシュタインという2人のリムプロテクターが、リング周辺のエリアの守備を支えていることがわかります。

なお、サンダーは、レギュラーシーズンでのパーソナルファウル数(1631)はリーグ6位と多めで(NBA公式参照)、相手に与えたフリースロー試投数(1942)はリーグで4番目の多さとなっています(NBA公式参照)。とはいえ、アレックス・カルーソやケイソン・ウォレス、ルーゲンツ・ドートといったディフェンスのスペシャリストが揃っており、ファウルトラブルが出ても守備のバランスを保てる層の厚さがあります。

次に、サンダーのオフェンスに注目していきます。

🏀【 サンダーの攻撃構造:SGAに集約された明快なオフェンス 】

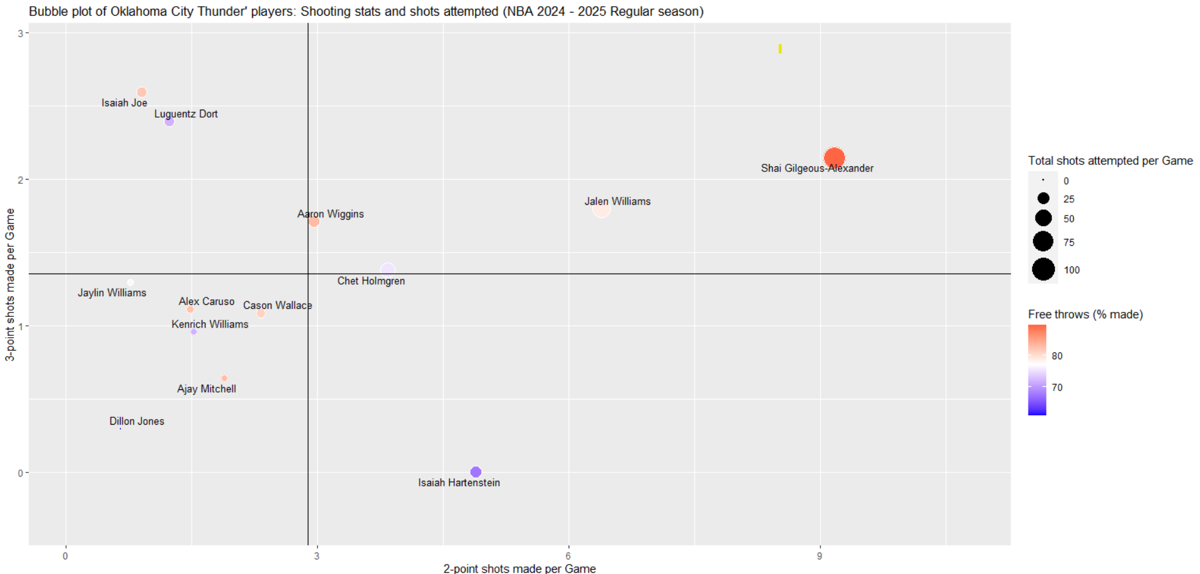

サンダーのオフェンスは、何よりもシェイ・ギルジャス・アレキサンダー(以下、SGA)の存在によって支えられています。以下のチャートは、横軸に1試合あたりの2P成功数、縦軸に1試合あたりの3P成功数を取り、サンダーの選手をプロットしたものです。バブルの大きさはショット試投数、色はフリースロー成功率を表しており、チャート内の実線はリーグ平均を示しています。

散布図内のSGAに注目すると、1人で1試合当たり9本以上の2Pと2本以上の3Pを決めていることが分かります。さらにフリースロー成功率も高水準であることから、得点の中核をSGAが担っていることは明らかです。加えて、総シュート試投数も群を抜いており、エースとしての役割ゆえに、チーム内の得点源に偏りが生じていることが読み取れます。

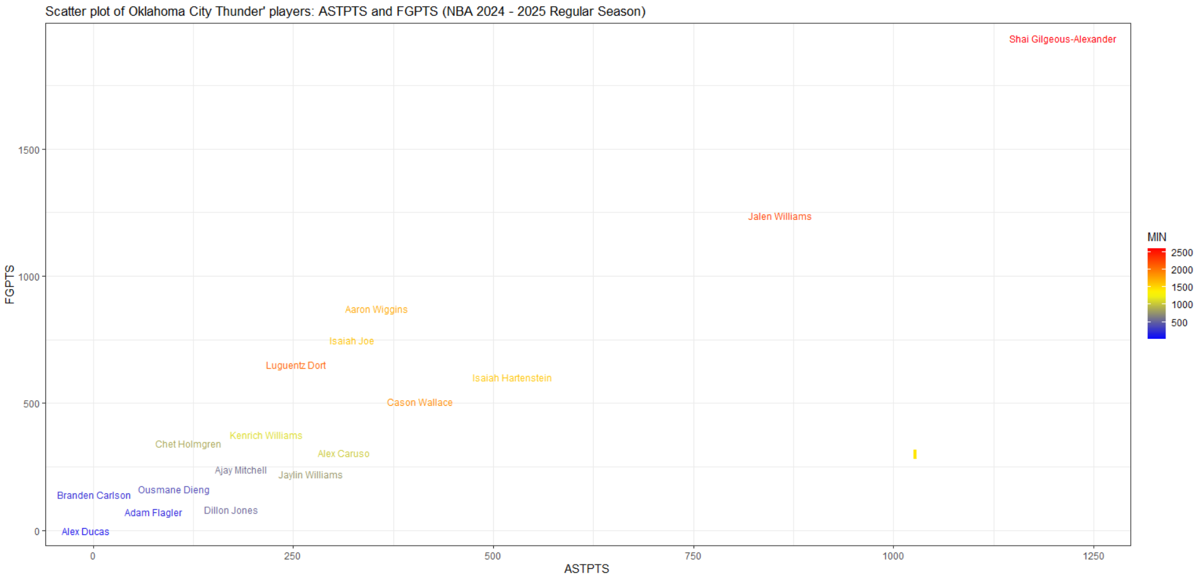

特に顕著なのは、アシスト得点(ASTPTS)とフィールドゴール得点(FGPTS)の関係を見たときのSGAの存在感です。以下では、各プレイヤーの得点とアシストによるスコア貢献をプロットしていますが、SGAだけが右上のエリアで完全に孤立しており、自ら得点しつつチームメイトの得点機会も作り出している、いわば「得点もアシストも一人で担っている状態」となっています。

このような構造は、確かにオフェンスの明快さと爆発力をもたらしています。しかし一方で、その偏りの大きさゆえに、SGAの調子が試合の流れを大きく左右するという側面も否めません。言い換えれば、「サンダーのオフェンス=SGA」という構図が、数字にもビジュアルにも如実に現れているのです。

とはいえ、ジェイレン・ウィリアムズを筆頭に、周囲の選手たちが確実に支援役として貢献していることも事実です。ASTPTSの水準から見ても、アーロン・ウィギンスやアイザイア・ジョー、アイザイア・ハーテンシュタインらはSGAのオフボール時に得点源となれるポテンシャルを持っています。チームとしては、この支援層をどう厚く育てていけるかが、オフェンスの安定性向上の鍵となりそうです。

🤝【 ナゲッツの強み:完成度の高い“効率型オフェンス” 】

続いて、ナゲッツをみていきます。レギュラーシーズンにおけるナゲッツのORtg(オフェンス効率)はリーグトップクラスで、eFG%、OREB%、FT RateといったFour Factorsの観点でも高水準のオフェンス力を維持しています。中でも、FT Rate(FTA/FGA)が約26%と高く、フリースローを確実な得点源として取り込んでいます。

| チーム | ORTG(オフェンス効率) | eFG% | OREB% | FT Rate |

|---|---|---|---|---|

| ナゲッツ | 118.9(4位) | 57.3%(2位) | 31.1%(5位) | 25.9%(5位) |

※ スタッツはNBA公式を参照、()内はリーグ順位

ナゲッツは、ニコラ・ヨキッチを中心に安定したスコアリングを展開。マイケル・ポーターJr.(以下、MPJ)やアーロン・ゴードンの外角シュート、そしてジャマール・マレーの3Pとミドルレンジも含めて、全体的にバランスの取れた効率的なオフェンスを展開していきます。

なお、ナゲッツのオフェンスの詳細については、下記記事でヨキッチを起点としたナゲッツのアシスト構造やショット傾向を網羅的に解説しています。

🔗 【2025 NBAプレーオフ注目カード】ヨキッチとハーデンを起点に読み解く

記事では、ヨキッチがアシスト供給者としても受け手としても機能し、MPJ、マレー、ブラウンらとの双方向的なネットワークを構築している点を示しています。さらに、インサイドでの決定力とコーナー3Pの高成功率を両立し、「インサイド強め+コーナー効率型」のバランスオフェンスが築かれていることも明らかになっています。

また、前掲したサンダーの被ショット分布図を見ると、今季のレギュラーシーズンにおいてサンダーがリム周りで最も得点を許したプレイヤーがヨキッチ(40得点)であることが確認できます。このことからも、ヨキッチを中心としたペイントアタックが、サンダーに対しても引き続き有効である可能性が高いと考えられます。

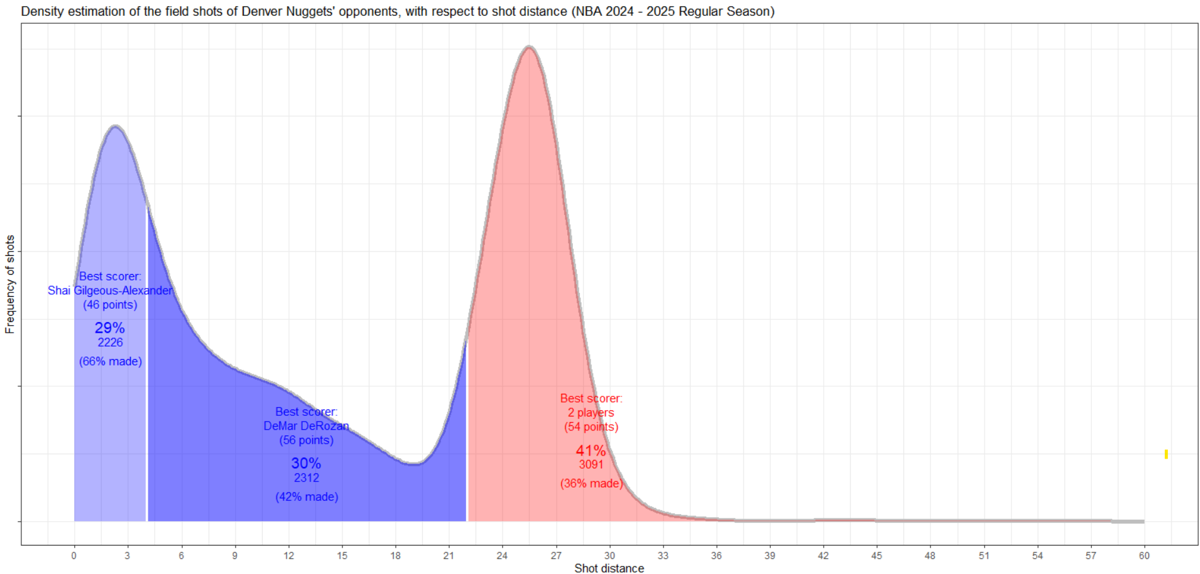

しかし、その一方でナゲッツ側でも同様のことが起きています。以下のナゲッツの被ショット分布図を見ると、今季のレギュラーシーズンにおいてナゲッツがリム周りで最も得点を許したプレイヤーはSGA(46点)であることが分かります。

SGAは相手のビッグマンに対しても得点力を発揮する能力を持っており、この点は、特にディフェンス面でサンダーに遅れを取るナゲッツにとって、大きな障壁となるでしょう。

次は、直近のプレイオフシリーズのスタッツを確認しながら、ナゲッツの主要プレイヤーのパフォーマンスを見ていきます。

📚【 プレイオフで見えたナゲッツの懸念点:フリースロー効率と波のあるサブ得点源 】

ナゲッツは、プレーオフ第1回戦でクリッパーズをフルゲームの末に4勝3敗で退けましたが、シリーズを通じて見えてきたのは、ナゲッツの強さと同時にいくつかの不安材料です。(※ スタッツはNBA公式およびBasketball-referenceを参照)

まず、チーム全体のスタッツを振り返ると、オフェンシブ・レーティング(ORtg)115.0、実効フィールドゴール成功率(eFG%)54.9%と、プレーオフ進出チームの中でも比較的好調を維持しています。また、アシスト面ではアシスト率(AST%)59.7%、1試合平均24.6本と、ヨキッチを軸としたパッシングゲームは機能しており、ボールは良く動いています。

一方で、フリースロー成功率は71.7%と低調で、FT Rate(FTA/FGA)も約23%程度にとどまり、レギュラーシーズンの水準(77.0%、25.9%)を下回っています。また、ディフェンシブ・レーティング(DRtg)115.6は、プレーオフ進出チームの中でも良好とは言えない水準です。

以下に、主要プレイヤーのスタッツおよびパフォーマンスをまとめます。

▶ 注目の個人パフォーマンス

✅ ニコラ・ヨキッチ:相変わらず別格の存在で、24.0得点・11.6リバウンド・10.1アシストというオールラウンドな数字に加え、AST% 44.4%、ORtg 121と攻撃の全方位で影響力を発揮。守備面でもDRtg 109と一定の安定感を見せています。

✅ ジャマール・マレー:22.9得点、3P成功率 40.4%、FT成功率 89.5%と効率的なスコアラーとして貢献。プレータイムは平均42分超と重く、コンディション維持がカギとなりそうです。

✅ アーロン・ゴードン:ORtg 126(チーム最高)を記録し、FG成功率 51.6%、FT成功率 87.1%とフィニッシャーとしての安定感が光りました。

▶ サポート陣の明暗

✅ ラッセル・ウェストブルック:控え起用ながら13.8得点、3P成功率 41.9%と効率的なスコアリングを見せました。ただしAST% 15.6%、TOV% 13.9%とプレーメイクの質には波があり、ハーフコートでの判断には課題が残ります。

✅ マイケル・ポーターJr.:eFG% 58.2%、3P成功率 44.1%と高い得点効率を記録したものの、USG% 14.3%、AST% 3.3%とボールに関与する機会が少なく、左肩の怪我も影響したのか、試合によっては存在感が希薄になる場面も。さらに、ORtg 110に対してDRtg 118と守備面には懸念が残ります。

✅ クリスチャン・ブラウン:12.6得点、6.0リバウンド、2.4アシストとスタッツ上の貢献は見られますが、FT成功率 46.2%は明確な課題です。

総じて、ヨキッチを中心とした効率的なオフェンスが展開されている一方で、フリースロー成功率の低さや守備の不安定さ、サポートプレイヤーの調子の波といった課題も抱えています。前述の通り、サンダーは相手にフリースローの機会を比較的多く与えるチームです。この点からも、ナゲッツのフリースロー成功率の低迷は、サンダー戦において得点源の一つを失うことに直結するかもしれません。

サンダーの強みは、主力プレイヤーも含めた守備のスペシャリストたちによる堅固なディフェンス、そしてそこから展開されるトランジションオフェンスです。それに対してナゲッツは、ヨキッチの高効率なスコアリングと巧みなパスワークでサンダーの守備網をどれだけ崩せるかが勝負の分かれ目となるでしょう。特に、ナゲッツの3Pとフリースローが安定しなければ、サンダーの堅守+切り替えの速さに苦しめられる展開も十分に想定されます。

🎯【 まとめ:サンダー優勢も、ヨキッチの知性が一手を変える 】

ディフェンシブ・レーティング(DRtg)、被eFG%、TO Ratioのすべてでリーグトップクラスのサンダーは、守備から流れを引き寄せるスタイルを確立しています。さらに、相手ターンオーバーからの得点数がリーグ最多(1788点)であることからも、ディフェンスがそのまま得点源となっているチームと言えるでしょう。ただし、スコアリング面ではSGAに依存しており、万が一の不調やマーク集中により得点が停滞するリスクも否定できません。

一方のナゲッツは、オフェンス指標ではサンダーを上回る側面もあり、特にヨキッチの存在があらゆる局面を打開する力を持っています。ヨキッチのパフォーマンスはもちろん、マレー、ゴードン、MPJらサブスコアラーの安定性が、勝敗を左右する重要なファクターになるでしょう。

若きサンダーが勢いで押し切るのか、老練のヨキッチが“知性”で戦況をコントロールするのか──。このシリーズは、「守備の総合力」と「オフェンスの知性」が真っ向からぶつかり合う注目の一戦となるはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

📺 このシリーズの展望を、音声で解説した動画も公開中です!

「OKC vs DEN:守備 vs オフェンス、スタッツから見る激突の構図」をテーマに、この記事の内容をもとにしたショート解説をYouTubeで公開しています。

※音声はNotebookLMを活用したAIナレーションで生成しています。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。