NBA2024–2025シーズン、クリーブランド・キャバリアーズの躍進を支えたプレイヤーのひとりが、若きビッグマン、エバン・モーブリー(Evan Mobley)です。今年、モーブリーは最優秀守備選手賞(DPOY)を受賞し、そのディフェンス力が改めて高く評価されました。

しかし、モーブリーの真価は単なる「ブロックショットの多さ」や「リバウンド数」だけでは語りきれません。今回は、スタッツやチャートを駆使して、モーブリーの本当のディフェンス力を徹底的に読み解いていきます。

※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

📊【 基本スタッツから見るエバン・モーブリー 】

まず、伝統的なディフェンススタッツを使って、モーブリーの守備力を確認していきます。

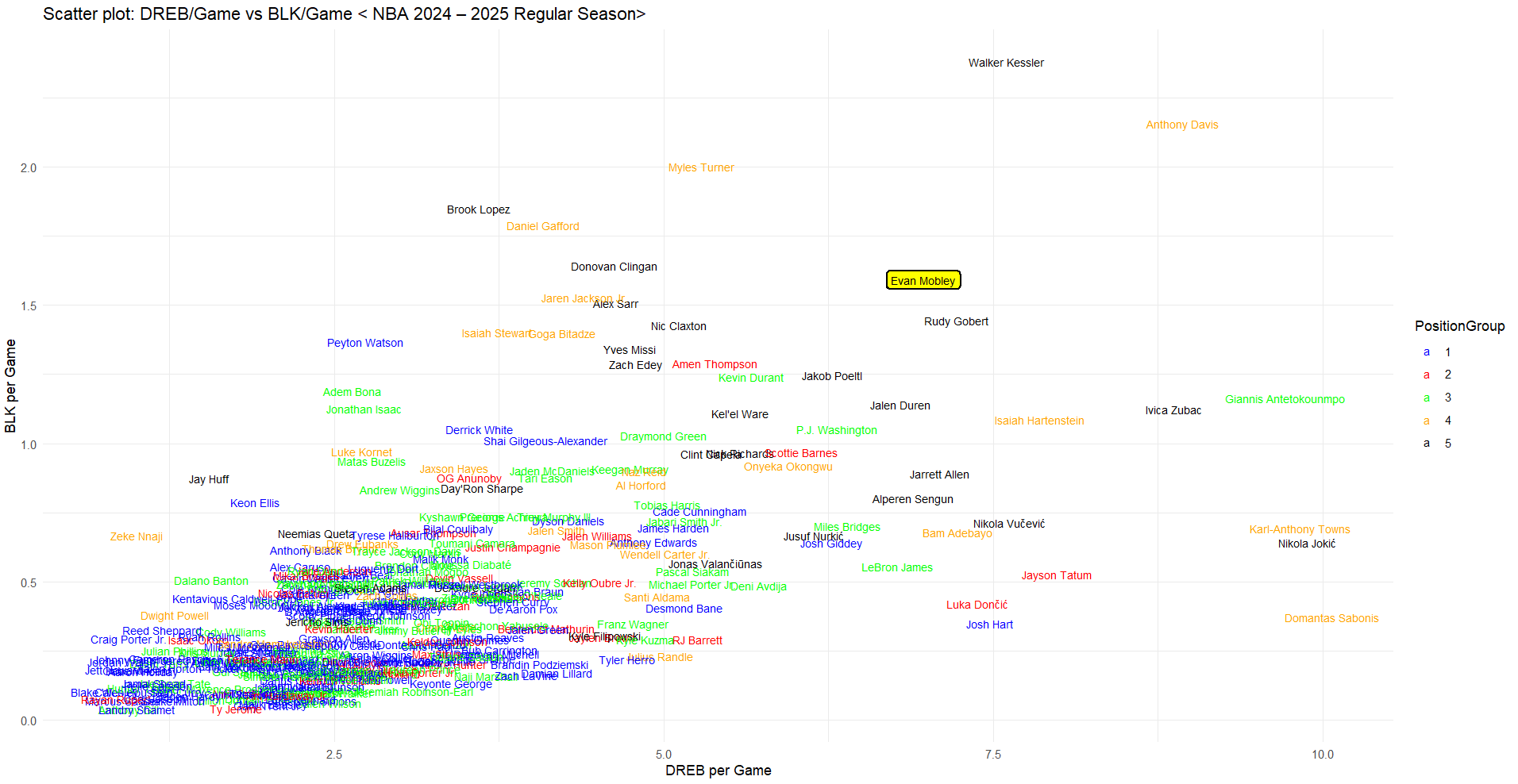

ここで取り上げるのは、ディフェンシブリバウンド(DREB)とブロック(BLK)という、ビッグマンにとって特に目立つ指標です。NBAではリム周りを守るプレイヤーにとって、リバウンドとブロックの数は一種の「守備力の象徴」と見なされることが多く、これらの指標が高いプレイヤーは一般的に大きな影響力を持つと考えられています。

そこで今季、モーブリーがリーグ内でどのような立ち位置にいるのかを確認するために、DREB/Game(1試合当たりのDREB)とBLK/Game(1試合当たりのBLK)を横軸・縦軸に取った散布図を作成しました。この散布図内ではモーブリーを黄色でハイライトし、ポジションごとに各プレイヤーを色分けしています。なお、より信頼性の高い比較とするために、GP(試合出場数)が50試合以上のプレイヤーに限定して集計しています(以下、同様の条件で散布図を作成しています)。

GP(試合出場数)が50試合以上のプレイヤーに限定して集計し、スタッツはNBA公式を参照している。

散布図を確認すると、モーブリーは、

- ✅ DREB(ディフェンシブリバウンド数)も

- ✅ BLK(ブロック数)も

いずれも高水準であることがわかります。

ただし、どちらか一方だけが特化しているわけではありません。リバウンド特化型やブロック特化型といったプレイヤーとは異なり、モーブリーは両方をバランスよく兼ね備えているタイプです。

つまり、「リム守備において、どちらか一方のスキルだけで勝負しているわけではない」ということが、データから見て取れます。

この時点で、モーブリーは単なるスタッツ稼ぎではなく、より総合的なディフェンダーであることが推測できます。そして、この結果から自然に生まれる疑問がひとつあります。

「では、スタッツに表れない“守備範囲”や“チームへの影響力”の部分はどうなっているのか?」

これを探るために、次章以降ではさらに詳しく、モーブリーのディフェンスを様々な角度から見ていきます。

🛡️【 ポストアップ守備の堅実さ 】

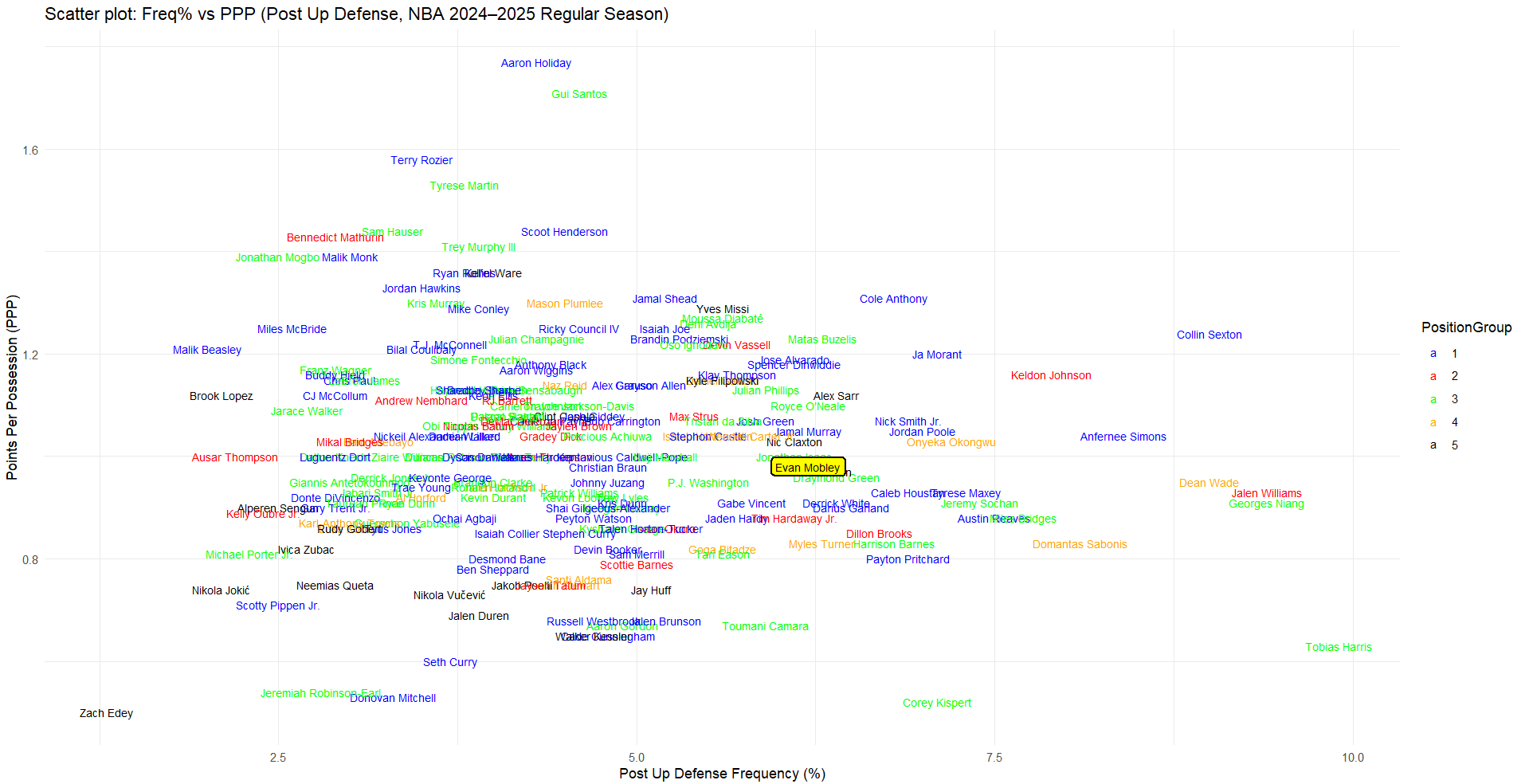

次に、モーブリーが1対1のディフェンスでどの程度のパフォーマンスを発揮しているのかを見ていきます。ここでは、特にポストアップ時の守備に注目しました。

ビッグマンにとって、ポストでの1対1守備は非常に重要なスキルです。相手のインサイドプレイヤーを抑え込む能力は、チームのリムプロテクション全体にも大きく影響します。

今回は、Post Upプレイに対するFreq%(守備機会の割合)とPPP(被得点効率)の散布図を作成しました。なお、ここで示すPPP(Points Per Possession)は「”被”得点効率」であるため、値が低いほど、ディフェンスが優れているという指標になります。(※比較対象はすべてGP(試合出場数)50試合以上のプレイヤーに限定しています。)

※ 各プレイヤーは、1番(PG)は青、2番(SG)は赤、3番(SF)は緑、4番(PF)はオレンジ、5番(C)は黒で表記されている。

GP(試合出場数)が50試合以上のプレイヤーに限定して集計し、スタッツはNBA公式を参照している。

散布図からわかるのは、モーブリーが

- ✅ ポスト守備機会(Freq%)はビッグマンの中でも比較的多く

- ✅ 被得点効率(PPP)はリーグ平均(1.01)よりやや低い水準(0.98)

に位置しているということでした。

つまり、センターというポジションの中でも1対1のポスト守備に多く起用されており、それでいて相手の得点効率をしっかりと抑え込めている点がポイントになります。

また、ここで注目したいのは、モーブリーが「相手を完封するタイプ」ではなく、相手の得点期待値を安定して下げられる、信頼できるディフェンダーであるという点です。

この特性は、後述するチームディフェンス全体の安定性にもつながっており、モーブリーの存在が「個の守備力」だけでなく、「守備基盤の安定」にも貢献していることを示唆しています。

このポストアップ守備の結果を見るかぎり、モーブリーは1on1でも任せられる選手であり、チーム全体に安心感をもたらす存在といえるでしょう。

📈【 守備範囲の広さをデータで証明する 】

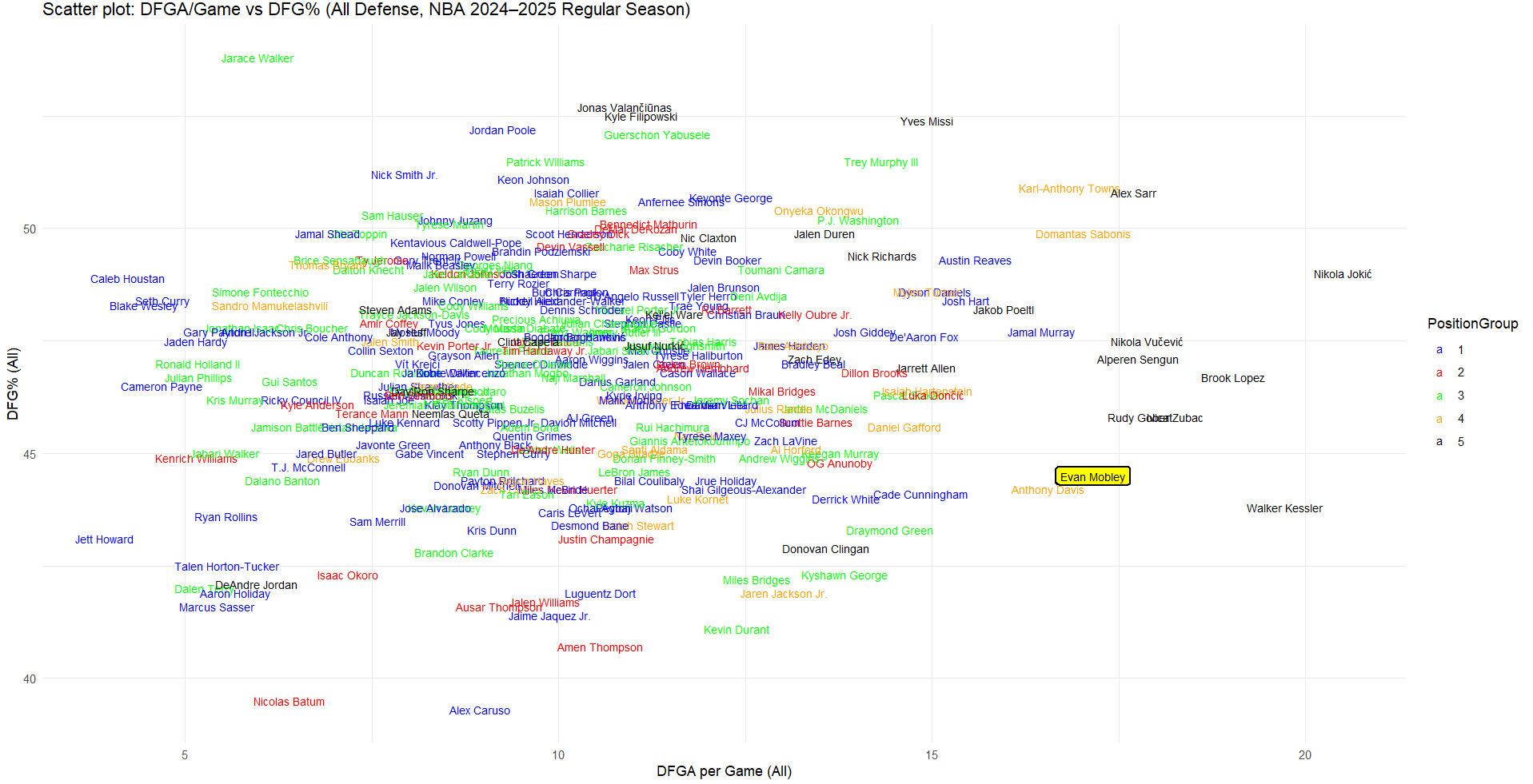

エバン・モーブリーの守備力の中でも、特に際立っている特徴のひとつが守備範囲の広さです。ここからは、その守備範囲を具体的なデータを使って掘り下げていきます。

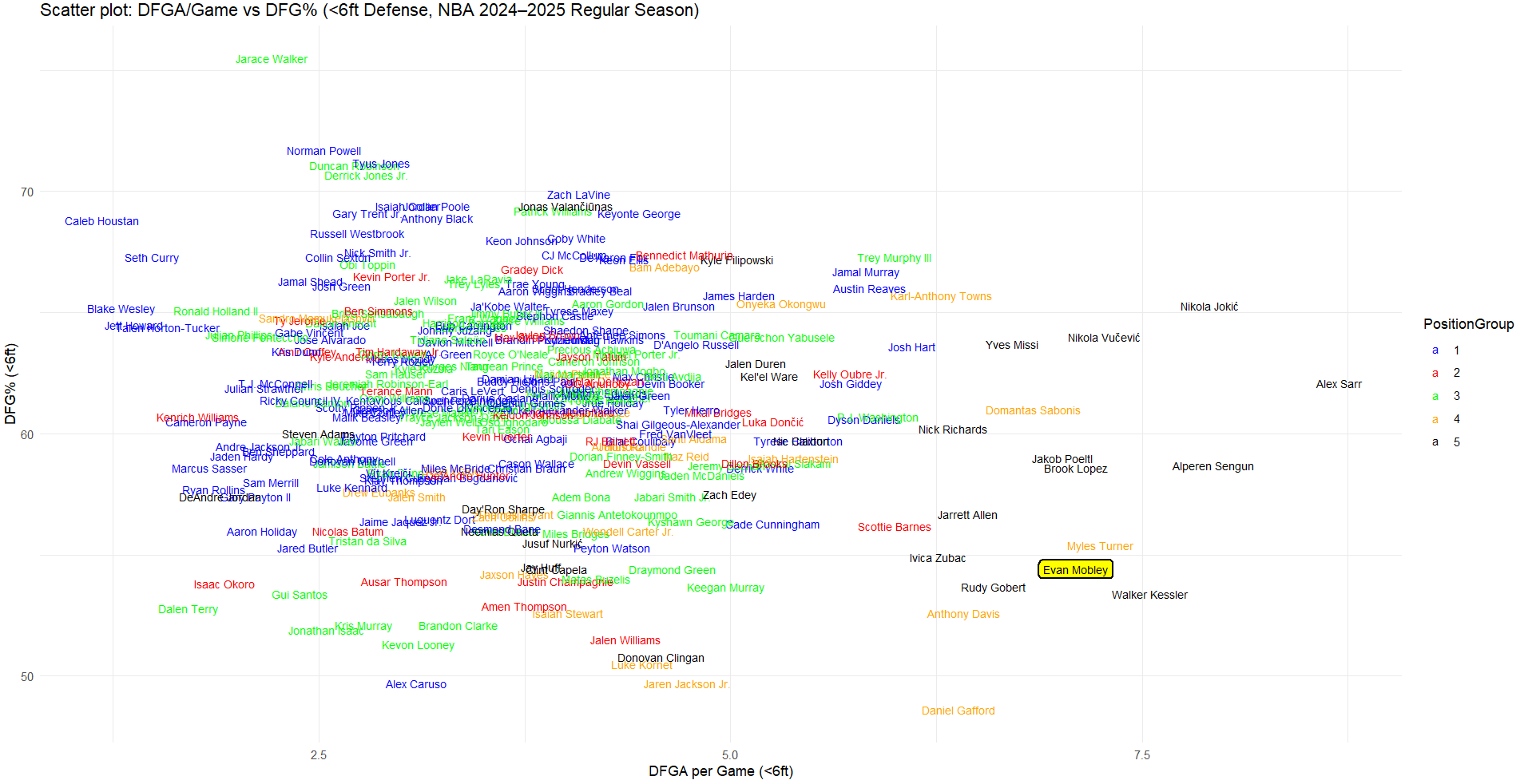

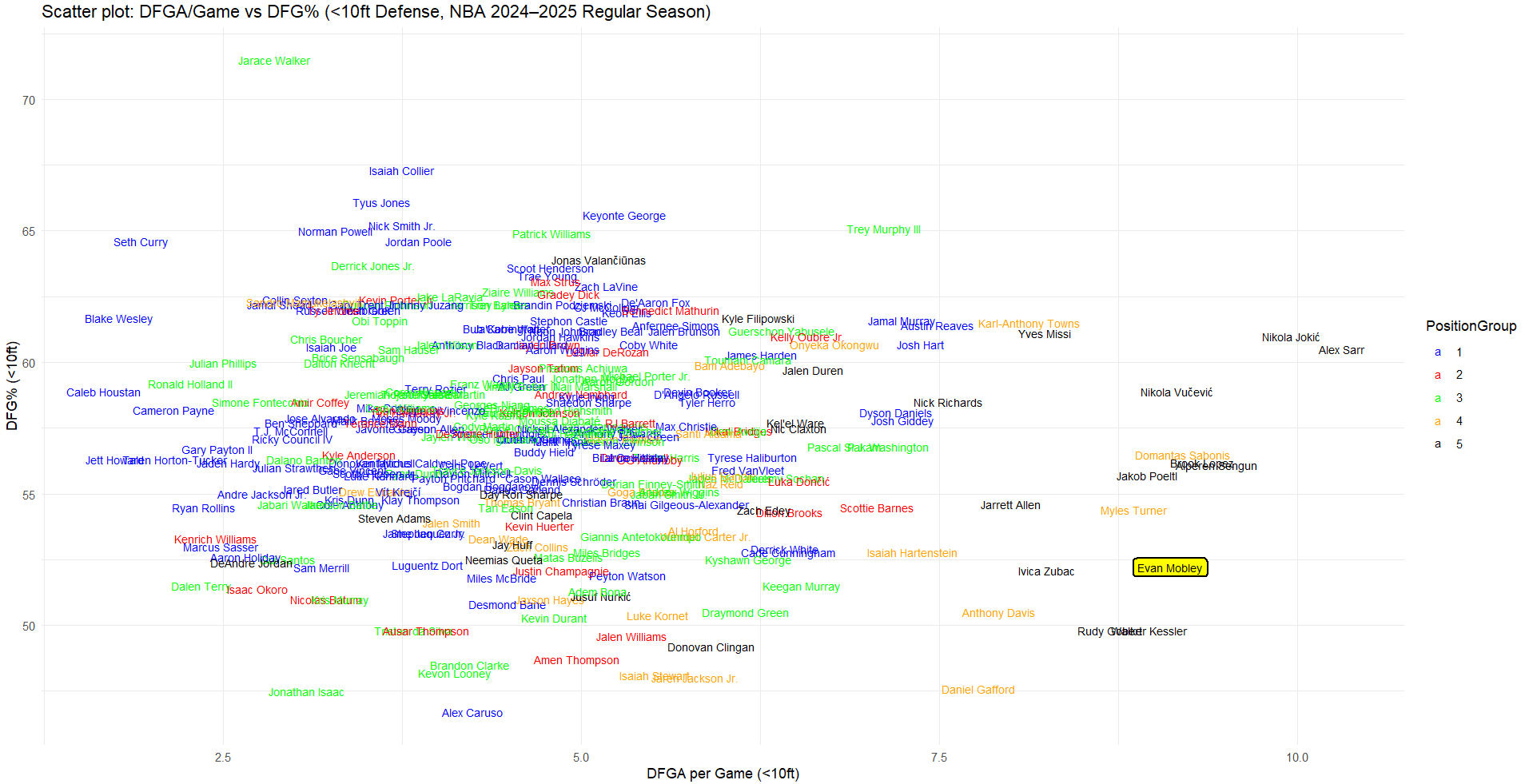

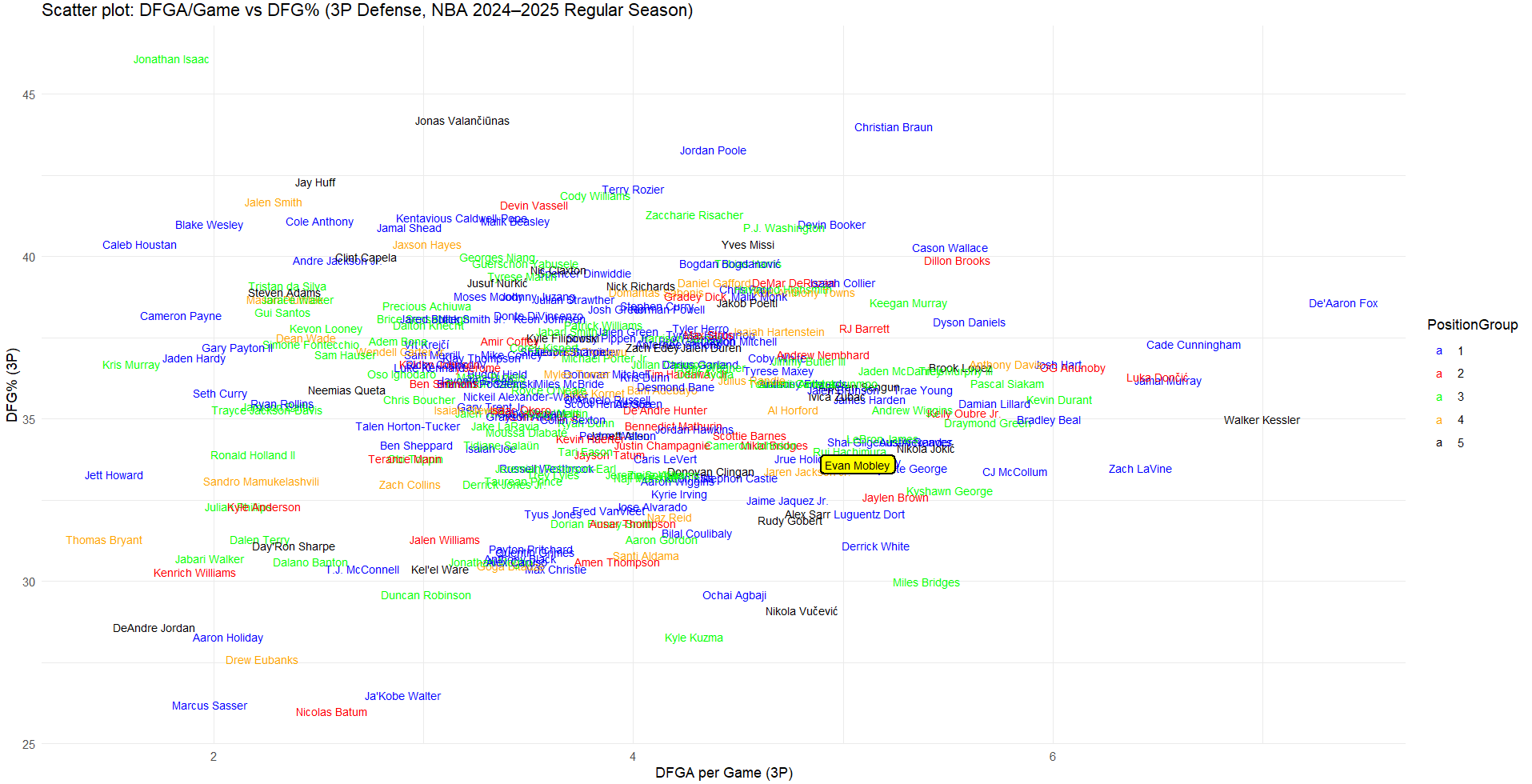

今回使用したのは、1試合あたりの被ショット数(DFGA per Game)と被ショット成功率(DFG%)の散布図です。この2つを組み合わせることで、「どれだけ多くのシュートを守りながら、それをどれだけ効果的に防いでいるか」を視覚的に確認することができます。

さらに、守備傾向をより細かく把握するため、対象を

- ✅ 全距離帯(Overall)

- ✅ 制限区域(<6フィート)

- ✅ ペイント外〜ミドルレンジ(<10フィート)

- ✅ 3ポイントシュート(3Pエリア)

といった複数の距離帯に分けて分析を行いました。

なお、今回の散布図も信頼性を高めるために、GP(試合出場数)50試合以上のプレイヤーに限定して作成しています。

散布図の結果を確認すると、モーブリーは全ての距離帯で「右下(=ディフェンス優秀ゾーン)」に位置していることがわかりました。

具体的には、

- ✅ Overall(全体)

→ 被ショット数が多いにもかかわらず、被成功率を効果的に抑えている - ✅ リム周辺(〜6フィート)

→ ビッグマンの本領発揮エリアでも、高い成功抑制率を維持している - ✅ ペイントエリア+周辺(〜10フィート)

→ ミドルレンジに近い距離でも、安定して守備貢献できている - ✅ 3ポイントライン(3Pエリア)

→ ビッグマンでありながら、外周ディフェンスでも高いパフォーマンスを発揮している

通常、NBAのビッグマンは距離が離れるほどディフェンス効率が落ちる傾向がありますが、モーブリーはリムから3ポイントラインに至るまで、安定して相手のショット成功率を低下させることができています。

これは「単なるリムプロテクター」ではない、コート全体をカバーできる守備万能型プレイヤーであることの証明と言えるでしょう。

この守備範囲の広さは、モーブリーの特異性を際立たせています。ゴール下だけを守るのではなく、外周に引き出されても崩れず、必要であれば3ポイントライン付近でさえ、相手に簡単なショットを許しません。

こうした特性は、次章で取り上げる「チームディフェンス内での連携力」とも密接に関わっています。守備範囲が広いということは、チームメイトがカバーしなければならない領域が減り、結果としてチームディフェンス全体が安定するからです。

次章では、モーブリーがチームディフェンスにおいてどのような存在感を示しているかを、さらに掘り下げていきます。

👥【 チーム連携面から見るモーブリーの守備 】

エバン・モーブリーのディフェンスを語る上で、個人守備だけでは見えてこない側面があります。それが、チームディフェンスの中での連携力です。

どんなに個人で優れたディフェンスができても、NBAレベルでは相手の攻撃は複雑で、常にスイッチ(守備交代)やヘルプ(カバーリング)が要求されます。そのため、チーム全体の中でスムーズに機能できるかが、ディフェンダーにとって非常に重要な要素となります。

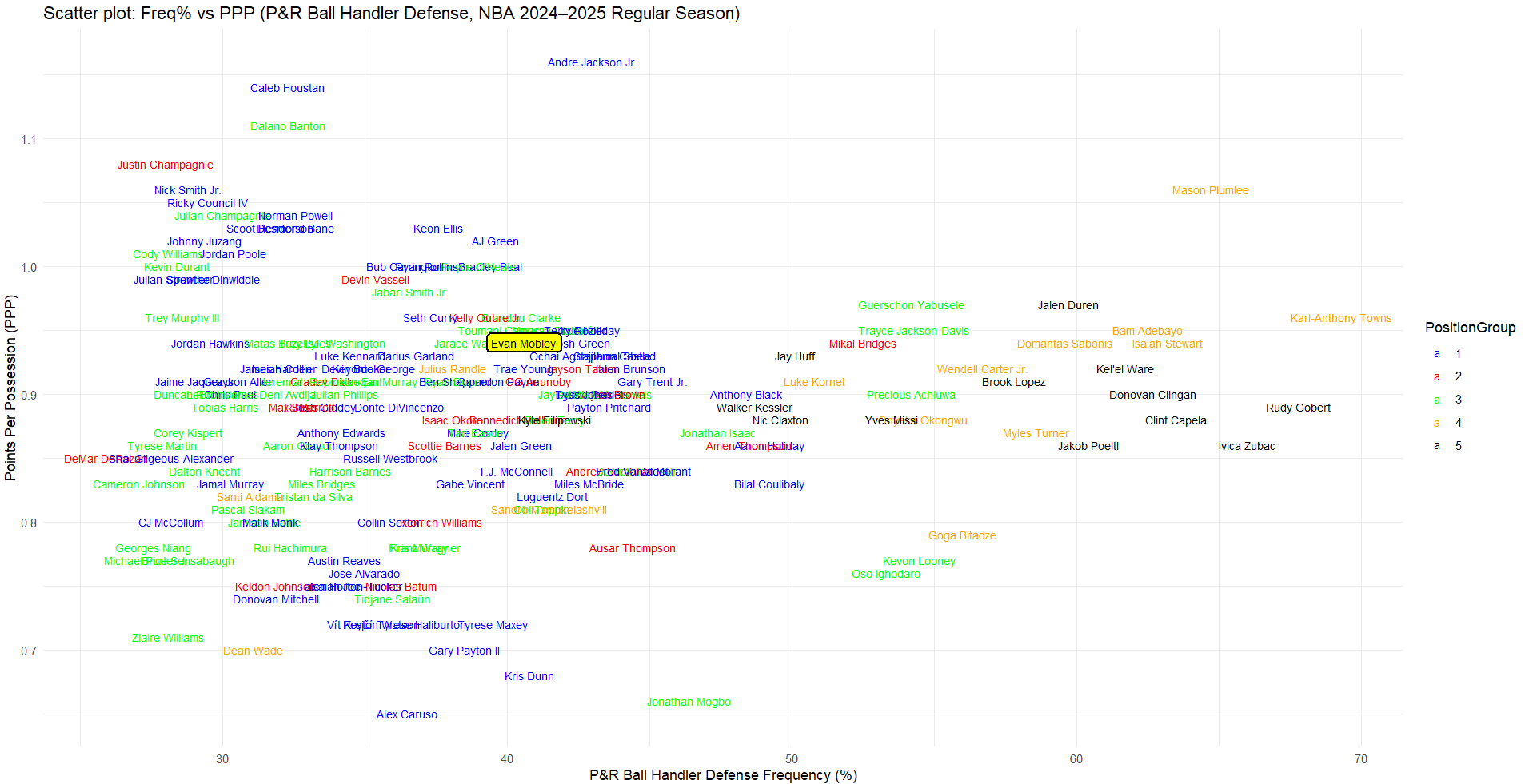

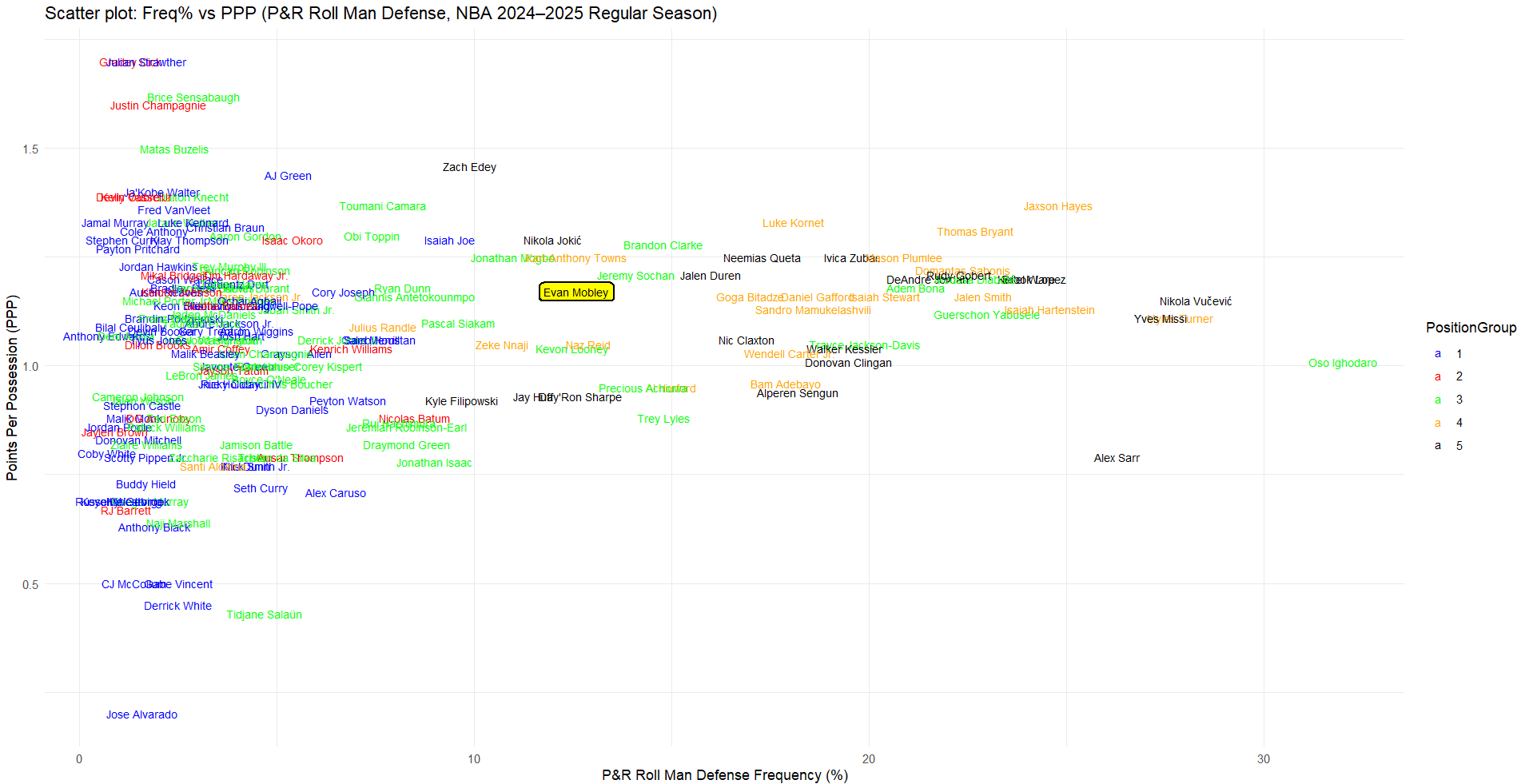

今回はその連携面を確認するために、ピック&ロール(P&R)守備に着目しました。

具体的には、

- ✅ P&Rのボールハンドラー対応(Ball Handler Defense)

- ✅ P&Rのロールマン対応(Roll Man Defense)

それぞれについて、Freq%(対象になった割合)とPPP(被得点効率)の散布図を作成し、モーブリーのパフォーマンスを確認しました。

なお、比較対象はすべてGP(試合出場数)50試合以上のプレイヤーに限定しています。また、ここでもPPPは「”被”得点効率」であり、数値が低いほどディフェンスが優れていることに注意して読んでください。

GP(試合出場数)が50試合以上のプレイヤーに限定して集計し、スタッツはNBA公式を参照している。

GP(試合出場数)が50試合以上のプレイヤーに限定して集計し、スタッツはNBA公式を参照している。

散布図を確認したところ、モーブリーは

- ✅ ボールハンドラーに対しても

- ✅ ロールマンに対しても リーグ平均並みの水準で守っていることがわかりました。

特別にP&R守備で抜きん出ているわけではありませんが、同時に大きな穴となっているわけでもない、という点が重要です。また、ボールハンドラー、ロールマンどちらにも対応できるということは、モーブリーがスイッチ対応、カバーリング、リカバリーといった守備タスクを臨機応変にこなせることを意味しています。

この結果から読み取れるのは、モーブリーは「個人で目立つディフェンダー」ではなく、チームの一員としてチームディフェンスを確実に機能させるプレイヤーであるということです。

相手の攻撃オプションを粘り強く削ぎ落とし、チーム全体の守備網を乱さずに保つタイプのディフェンダー。これこそが、モーブリーが高く評価される大きな理由のひとつと言えるでしょう。

次章では、こうした個人・連携両面のディフェンス力が、実際にチーム全体にどれだけ影響を与えているのか、「オンコート・オフコート」で比較しながら深堀りしていきます。

🔀【 オンオフ比較で見るモーブリーのチームディフェンスへの影響 】

ここまで見てきたように、モーブリーは個人守備・連携守備の両面で高い能力を発揮していました。では、実際にモーブリーがコートに立つことで、チーム全体のディフェンスにはどれほどの影響があるのでしょうか?

それを確かめるために、今回はモーブリーのオンコート時とオフコート時での対戦チームのショット傾向を比較しました。

使用した指標は主に以下の3つです。

- ✅ ショットチャート(エリア別の被成功率)

- ✅ ショット分布(ショット距離ごとの被試投割合+被成功率)

- ✅ 期待値得点(ショット距離ごとの被得点期待値)

これらを比較することで、モーブリーが出場することで相手のオフェンスにどのような変化が起きているかを可視化しました。

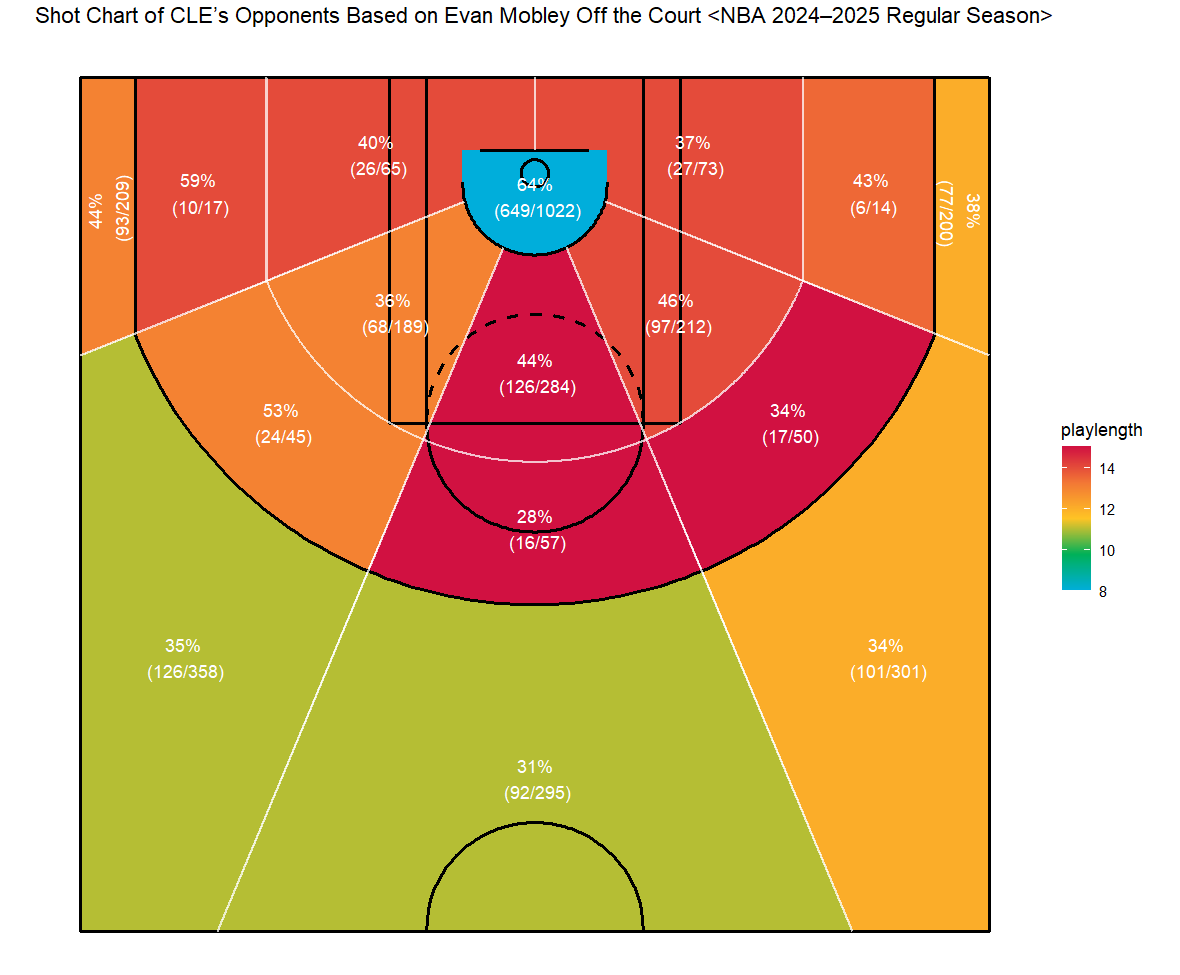

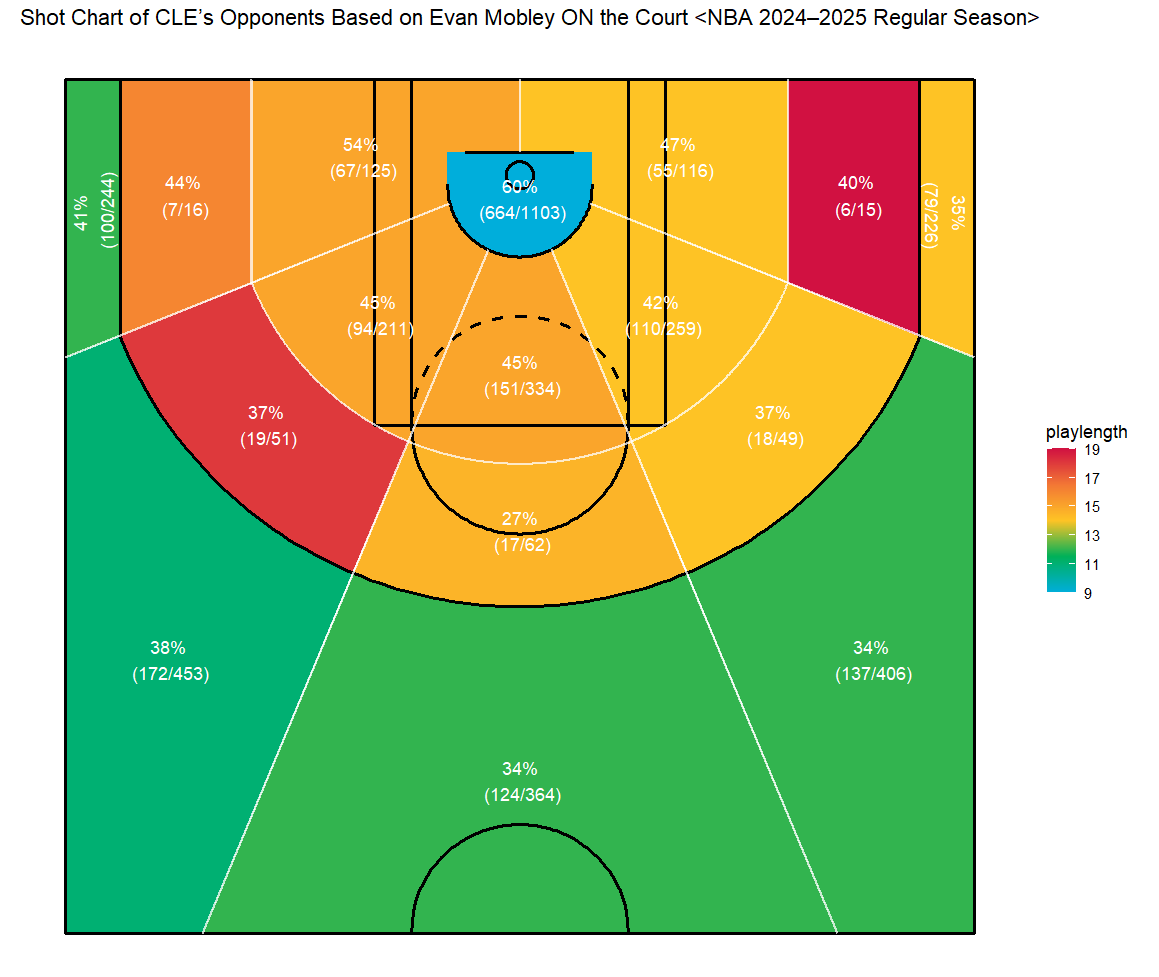

ショットチャートから読み解く影響

まずはエリア別のショットチャートを見ていきます。(※下記のショットチャートはクリックで拡大可能です。)

※ ショットチャートの見方はこちら

結果を見ると、モーブリーがオンコートのとき、明らかにリム周辺とコーナー3ポイントの被成功率が低下していました。

具体的には、

- ✅ リム周辺:オフ時に比べ、オン時では被成功率が約4%低下

- ✅ コーナー3ポイント:特に左右両側で被成功率が下がっており、相手に簡単なコーナーショットを許しにくくなっている

一方で、ペイント周辺のミドルレンジでは被成功率がやや上昇している傾向も見られました。

この結果から、モーブリーがオンコート時にはリム周辺と外周(特にコーナー)を守る意識が強く働き、相手に簡単なシュートを許さない構造になっていることがわかります。

ミドルレンジの被成功率が上がっている点については、リムや3Pラインを優先的に守る設計の影響とも考えられ、チーム戦略としてある程度許容している可能性が高いです。

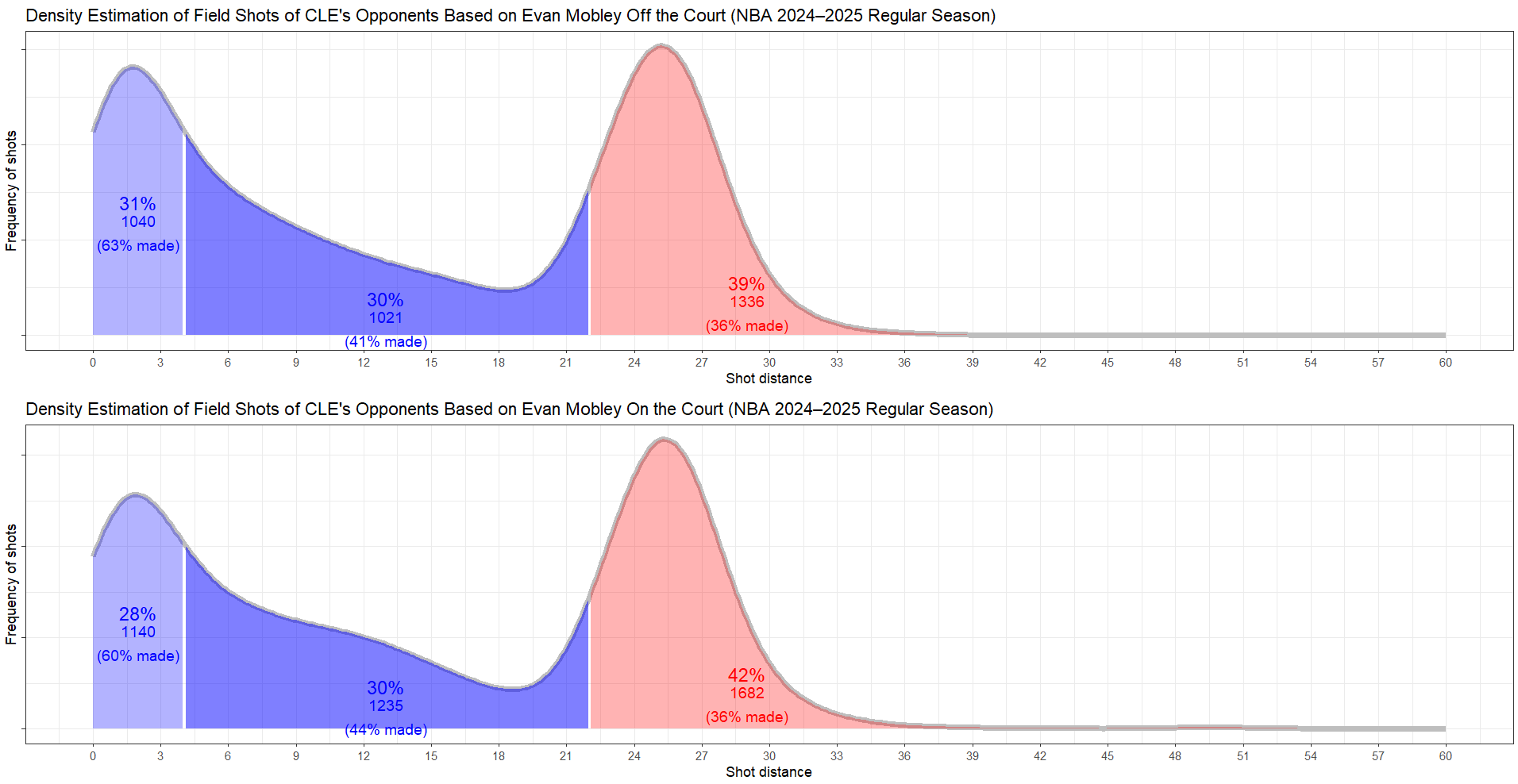

ショット分布から見る影響

次に、ショット距離ごとの被試投割合と被成功率を確認しました。以下は、横軸にショット距離、縦軸にショット頻度をとり、各エリア別(リム周り、ミドルレンジ、3P)に色分けしたショット分布図です。

具体的には、

- ✅ リム周辺の被試投割合:オフ時31% → オン時28%へ減少

- ✅ ミドルレンジの被試投割合:オフ時30% → オン時30%(ほぼ変化なし)

- ✅ 3Pシュートの被試投割合:オフ時39% → オン時42%へ上昇

といった傾向が見られました。

リム周辺のシュート試投が減り、代わりに3ポイントシュートの比率が上昇していることがわかります。つまり、モーブリーがコートにいることで相手のオフェンスをリムから押し出し、より外側からのシュートに誘導している傾向が見て取れます。

なお、3Pの被成功率はオン・オフでほぼ変わらないため、被ショット位置を外に誘導しながらも、3Pに対するディフェンス効率を落とさずに維持できている点は非常にポジティブです。

期待値得点から見る影響

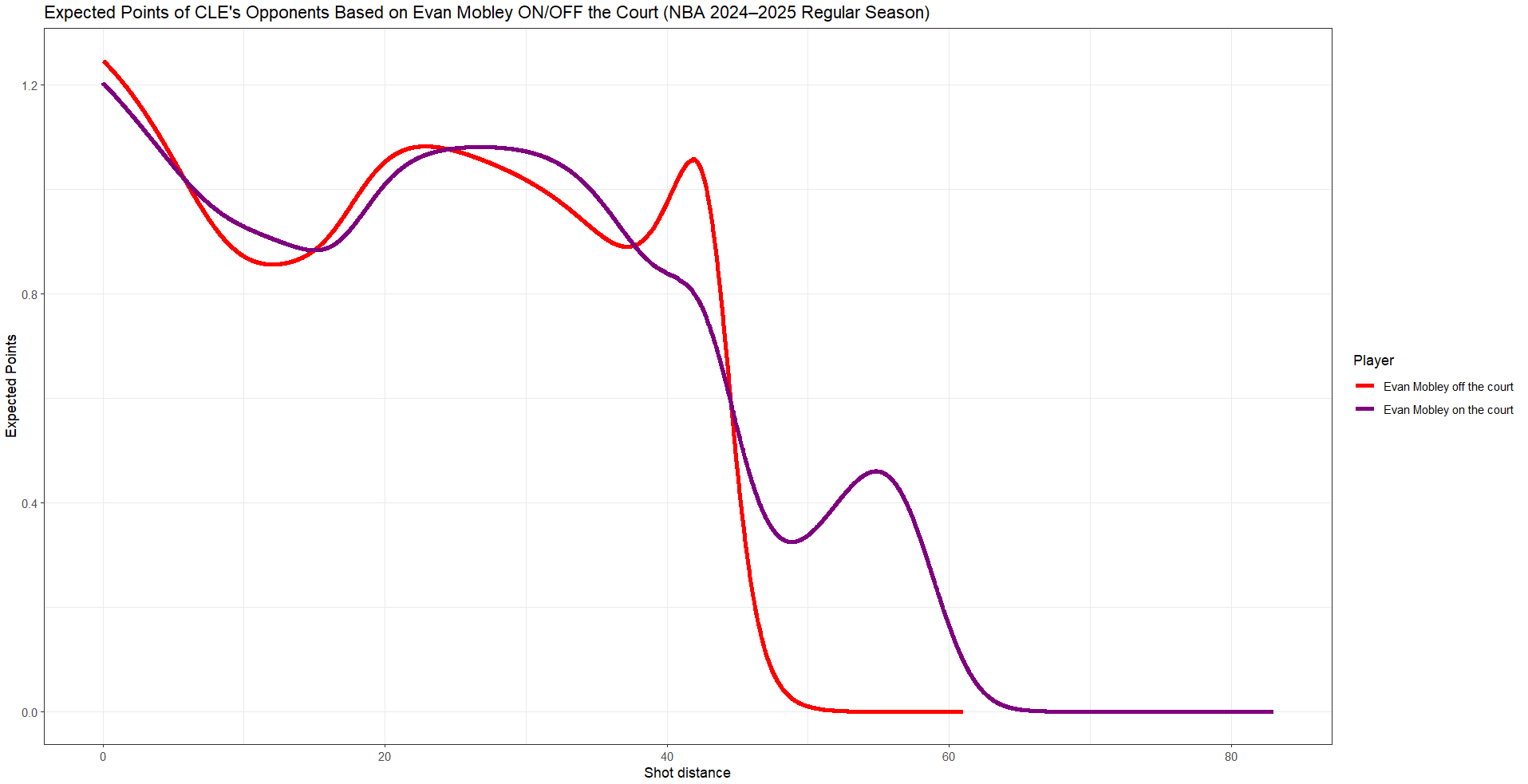

最後に、ショット距離ごとの期待値得点(Expected Points)を比較しました。以下のグラフは、横軸にショット距離、縦軸に期待値得点をとり、各時点における期待値得点の推移を示したものです。なお、モーブリーがオフコート時の推移は赤色、オンコート時の推移は紫色で示しています。

結果としては、

- ✅ リム周辺の被期待値:オン時のほうが明確に低下

- ✅ ミドルレンジの被期待値:オン時にやや上昇

- ✅ 3Pの被期待値:オン時のほうが低下

といった傾向が見られました。

つまり、モーブリーが出場しているときは、

- リムでの失点を抑えつつ

- ミドルレンジで多少の被得点は許容し

- 3Pでもディフェンス効果を発揮している

という、非常に効率的な守備傾向が表れています。

さらに、期待値得点の波形(グラフのアップダウン)を見ると、オンコート時のほうがアップダウンが少なく、ディフェンスが安定していることも読み取れます。

これは「ディフェンスが局所的、瞬間的に相手オフェンスを止めているのではなく、全体を通して安定している」という、チームにとって非常に価値の高い特徴です。

このように、モーブリーの存在は単なる個人守備だけでなく、相手のオフェンスを意図的に変化させ、チームディフェンス全体の効率を向上させていることがデータから明確に示されました。

次章では、この全体像をまとめながら、エバン・モーブリーというプレイヤーが持つディフェンス面での真価について整理していきます。

🏆【 総まとめ – エバン・モーブリーの守備力とは 】

ここまで、さまざまな角度からモーブリーの守備力を分析してきました。最後に、これらの結果を総合し、モーブリーのディフェンダーとしての特徴を整理してまとめていきます。

基本スタッツのバランス感

まず、伝統的な守備スタッツであるディフェンシブリバウンド(DREB)とブロック(BLK)を確認したところ、モーブリーはどちらのスタッツも高水準であり、しかもバランスよく両立できていることがわかりました。

どちらか一方に特化するのではなく、リム周りの守備全体を安定させるプレイヤーであることが、最初の時点で示されました。

1対1守備の堅実さ

ポストアップ守備においても、モーブリーはリーグ平均よりやや良い水準の被得点効率(PPP)を記録していました。特別に圧倒的な封じ込め能力があるわけではないものの、相手に安易な得点を許さず、堅実に抑え続けるスタイルであることが確認できました。

「止めるべきところを確実に止める」という姿勢は、チームディフェンスの安定感にも直結します。

守備範囲の広さと万能性

守備範囲については、1試合あたりの被ショット数(DFGA)と被ショット成功率(DFG%)の散布図から、モーブリーがリム周辺から3ポイントラインまで広範囲を高いレベルでカバーできることが明らかになりました。特に、リム周辺(〜6フィート)、ペイント周辺(〜10フィート)、そして3Pラインすらも、すべてで「被成功率を効果的に低下させている」という点は驚異的です。

単なるリムプロテクターではなく、コート全体を守れるディフェンダー。これがモーブリーの最大の強みのひとつです。

チーム連携面の貢献

ピック&ロール(P&R)ディフェンスのデータからは、モーブリーがリーグ平均並みの効率でボールハンドラーとロールマンの両方を守れていることがわかりました。特に、P&R守備において大きな穴となる場面がないことは、チーム全体のディフェンス網を乱さず、スムーズに機能させる大きな強みとなっています。

個人プレイだけでなく、チーム全体の守備システムに自然とフィットできる柔軟性も、モーブリーの大きな魅力です。

チームディフェンスへの広範な影響

オンオフ比較を通じて、モーブリーがコートに立っているとき、相手チームのオフェンスが大きく変化していることも明らかになりました。

- ✅ リム周辺シュートの成功率が下がる

- ✅ コーナー3ポイントの精度が低下する

- ✅ 全体の期待値得点が減少する

これらの結果は、モーブリーが単に個人でディフェンスをこなしているだけではなく、チーム全体のディフェンス効率そのものを底上げしていることを示しています。

おわりに

総合的に見ると、エバン・モーブリーは

- ✅ 個人守備(1on1)

- ✅ 広い守備範囲

- ✅ チーム守備との連携

- ✅ 試合全体へのディフェンス影響力

これらすべてを高水準で満たす、オールラウンドなディフェンスプレイヤーだと言えます。

リムプロテクターとしての役割にとどまらず、外周でも機動力とサイズを活かし、さらにはチーム全体の守備効率までも高める存在。それが今季、エバン・モーブリーがディフェンシブ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤー(DPOY)を受賞した最大の理由だといえるでしょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

📺 この記事を解説した動画も公開中です!

「万能型ディフェンダーの証明──エバン・モーブリーの守備力をデータで読み解く」をテーマに、この記事の内容をもとにした動画解説をYouTubeで公開しています。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。

※ 次ページは、分析を実行するための統計ソフトRのコマンドを記載しています。