2024–25シーズン、ウェスタン・カンファレンスのプレーオフで注目を集めるカード、デンバー・ナゲッツとロサンゼルス・クリッパーズのシリーズが始まりました。

この対戦カードにおいて、最も注目すべきポイントは、やはりニコラ・ヨキッチとジェームズ・ハーデンという、アシストを起点にチームオフェンスを組み立てるプレイヤーたちの存在でしょう。

今回は、このシリーズの行方を、アシストを出発点にデータで徹底的に読み解いていきます。

※本記事は既存の2つの記事(DEN、LAC)で示した分析結果をベースに作成しています。

※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

🔍 アシストネットワーク比較|分散型 vs 依存型<2025 NBAプレーオフ>

まずは両チームのアシストネットワークの特徴を整理していきます。

🟦 デンバー・ナゲッツ(ヨキッチ中心・分散型ネットワーク)

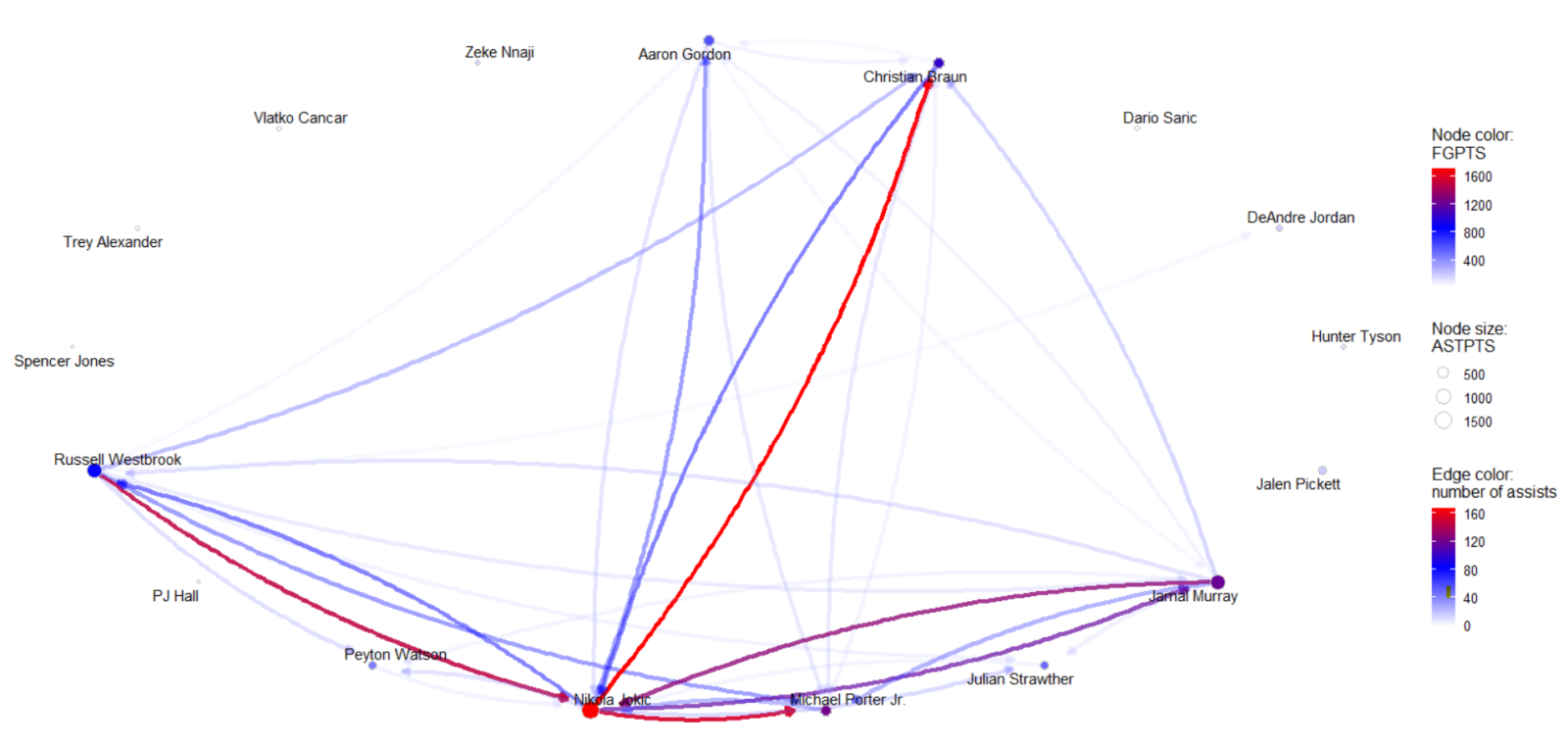

ナゲッツは、ヨキッチを起点に据えながら、ジャマール・マレー、マイケル・ポーターJr.(以下、MPJ)、クリスチャン・ブラウンらも積極的にオフェンス構築に関与しているチームです。下記はナゲッツのアシストネットワークを描いたチャートであり、このチャートからもチームのアシストネットワークの中心にヨキッチがいることを確認できます。

※チャートの見方はこちら

チャートを確認すると、特にクリスチャン・ブラウン、MPJ、マレーへのアシストが頻繁に行われており(ラインが赤くなるほどアシスト数が多い)、これらのラインがヨキッチから供給されるアシストの主要なラインであることが読み取れます。

下記の表は、ナゲッツの主要選手間(試合出場時間1500分以上の選手)のアシストのやり取りをまとめたものです。表中の数値を見ると、ヨキッチからクリスチャン・ブラウンへのアシストは168本、マレーへのアシストは116本、MPJへのアシストは155本となっており、その多さが確認できます。

| Christian Braun | Jamal Murray | Michael Porter Jr. | Nikola Jokic | Peyton Watson | Russell Westbrook | |

| Christian Braun | 0 | 12 | 36 | 86 | 11 | 18 |

| Jamal Murray | 49 | 0 | 66 | 130 | 27 | 41 |

| Michael Porter Jr. | 27 | 11 | 0 | 63 | 20 | 15 |

| Nikola Jokic | 168 | 116 | 155 | 0 | 41 | 84 |

| Peyton Watson | 14 | 9 | 16 | 28 | 0 | 9 |

| Russell Westbrook | 60 | 34 | 74 | 146 | 43 | 0 |

※クロス集計表の見方はこちら

※シーズンを通じて試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーが対象。クロス集計表の見方について、集計表の行にはアシストを出した側のプレイヤー、集計表の列にはアシストを受けた側のプレイヤーが記載されている。

さらに、先ほど示したアシストネットワークに戻ると、ヨキッチはアシストを供給するだけでなく、アシストの受け手としても存在感を発揮していることがわかります。ヨキッチに比較的多くアシストを供給している選手としては、ラッセル・ウェストブルックとマレーが挙げられ、実際のアシスト数はそれぞれ146本と130本を記録しています。このことから、ヨキッチは「アシスト供給者」であると同時に、双方向にアシストをやり取りするタイプのプレイヤーと見ることができるでしょう。

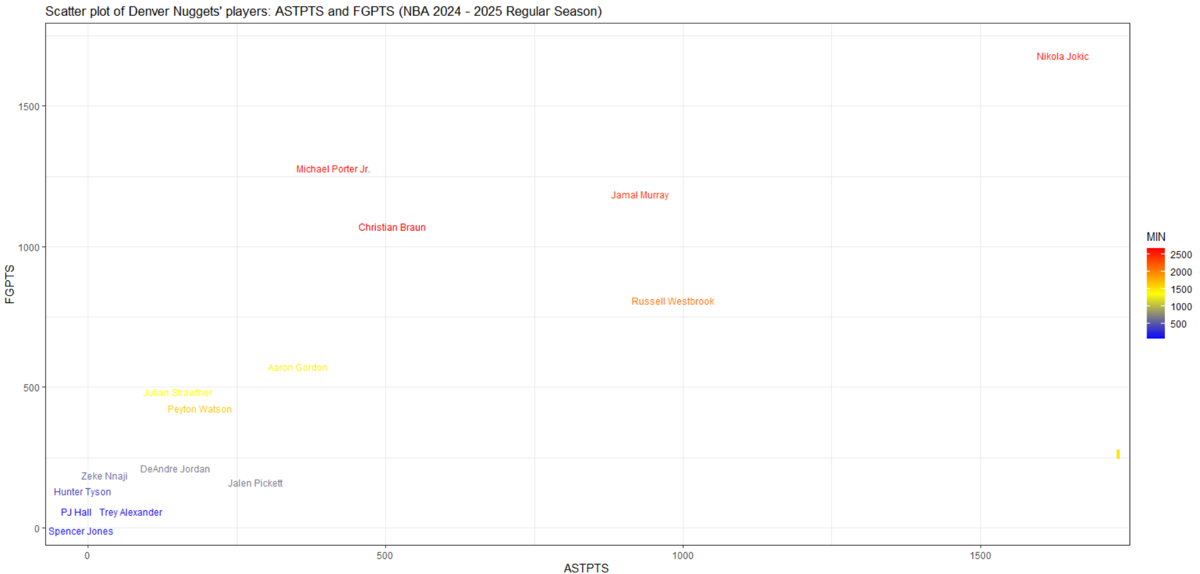

次に示すのは、横軸にASTPTS(アシストによって生み出した得点)、縦軸にFGPTS(フィールドゴールによる得点)をとり、ナゲッツの選手をプロットした散布図です。

この散布図を確認すると、ヨキッチがASTPTSとFGPTSの両方でチーム最上位となっており、オフェンス面におけるヨキッチの影響力の大きさを改めて認識することができます。また、ASTPTSに関しては、ラッセル・ウェストブルックとジャマール・マレーがヨキッチに次ぐ数値をマークしています。この2選手はアシスト面でヨキッチを補完する役割を担っており、その貢献によってチーム内のアシスト役が一極集中するリスクを回避できていると捉えることも可能でしょう。

一方で、クリスチャン・ブラウンとMPJはASTPTSこそ控えめですが、FGPTSに関してはチーム内でも比較的高い水準に位置していることが分かります。この2選手については、アシスト役を求められるのではなく、アシストを受けながら得点を重ねていく役割を期待されていると考えられます。

以上を踏まえると、ナゲッツにおけるアシスト経路は、ヨキッチに過度に依存することなく、比較的広範囲に分散している(ヨキッチのアシストの双方向性、アシスト役の一極集中の回避)ことが分かります。そのため、ディフェンス側からするとナゲッツのオフェンスは非常に的を絞りにくい構造になっているといえるでしょう。ただし、ネットワークが広がっている反面、中心であるヨキッチがターゲットにされて機能不全に陥った場合には、オフェンス全体が連鎖的に崩れるリスクも抱えている点には注意が必要です。

🟥 ロサンゼルス・クリッパーズ(ハーデン中心・依存型ネットワーク)

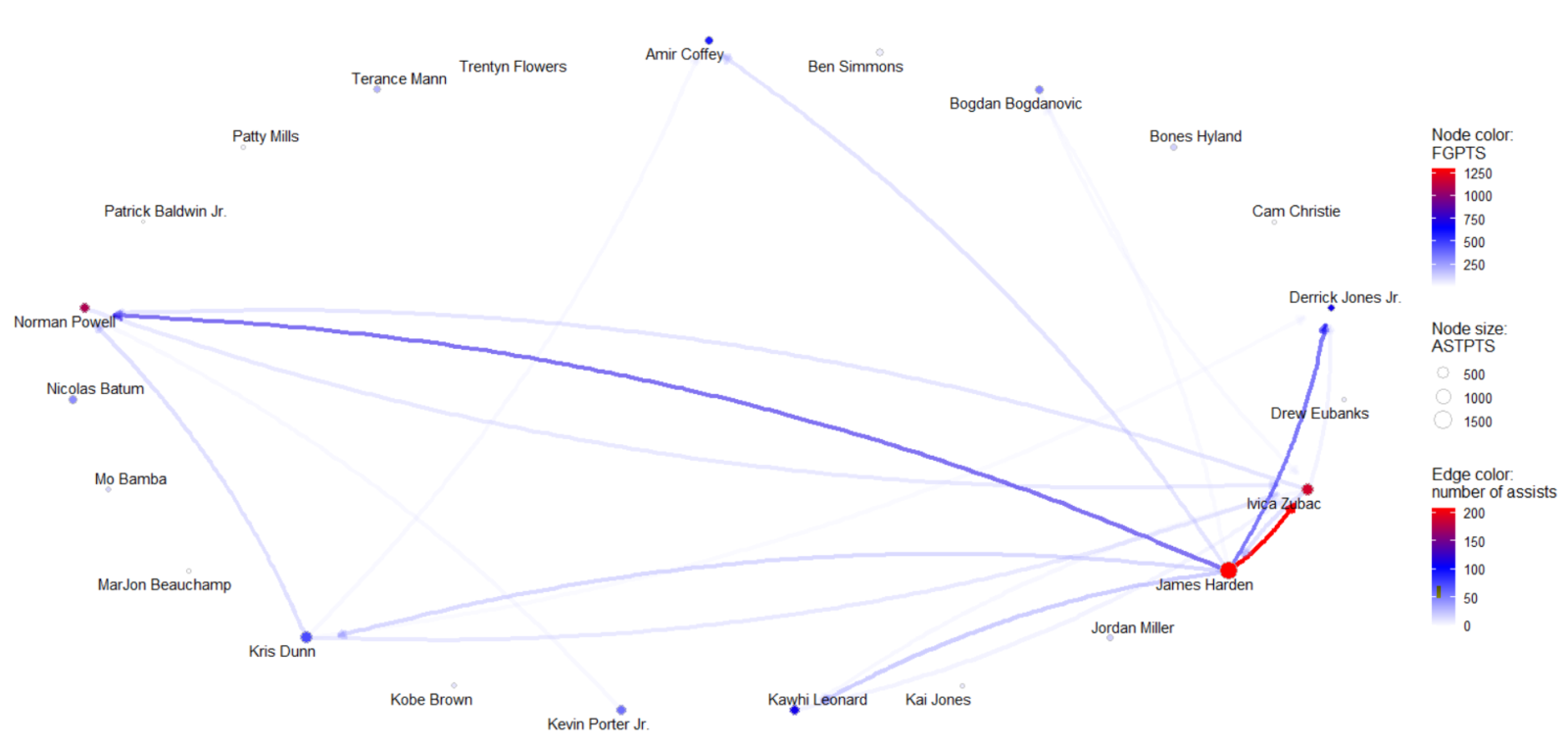

一方、クリッパーズは明確にハーデン起点の依存型ネットワークを形成しています。下記に示すクリッパーズのアシストネットワークチャートを見ても、アシストの偏りの強さは明白です。

※チャートの見方はこちら

このチャートを確認すると、ハーデンから特にイビツァ・ズバッツへのアシストが頻繁に行われており、このラインがチーム内における唯一の主要なアシストラインとなっていることが分かります。

さらに、下記の表に示されている数値を確認すると、ハーデンからズバッツへのアシストは209本に達しており、次点であるノーマン・パウエルへの115本と比較しても、約1.8倍の差があることが読み取れます。

| Amir Coffey | Derrick Jones Jr. | Ivica Zubac | James Harden | Kris Dunn | Norman Powell | |

| Amir Coffey | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | 9 |

| Derrick Jones Jr. | 10 | 0 | 9 | 10 | 3 | 15 |

| Ivica Zubac | 11 | 32 | 0 | 51 | 19 | 46 |

| James Harden | 48 | 109 | 209 | 0 | 56 | 115 |

| Kris Dunn | 25 | 21 | 43 | 19 | 0 | 52 |

| Norman Powell | 16 | 19 | 43 | 8 | 8 | 0 |

※クロス集計表の見方はこちら

※シーズンを通じて試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーが対象。クロス集計表の見方について、集計表の行にはアシストを出した側のプレイヤー、集計表の列にはアシストを受けた側のプレイヤーが記載されている。

また、ヨキッチに見られたような双方向的なアシストのやり取りは、ハーデンのケースでは確認できません。ハーデンはほぼアシストを供給する側に徹しており、チーム内でのアシストは一方向的なものとなっていることが分かります。

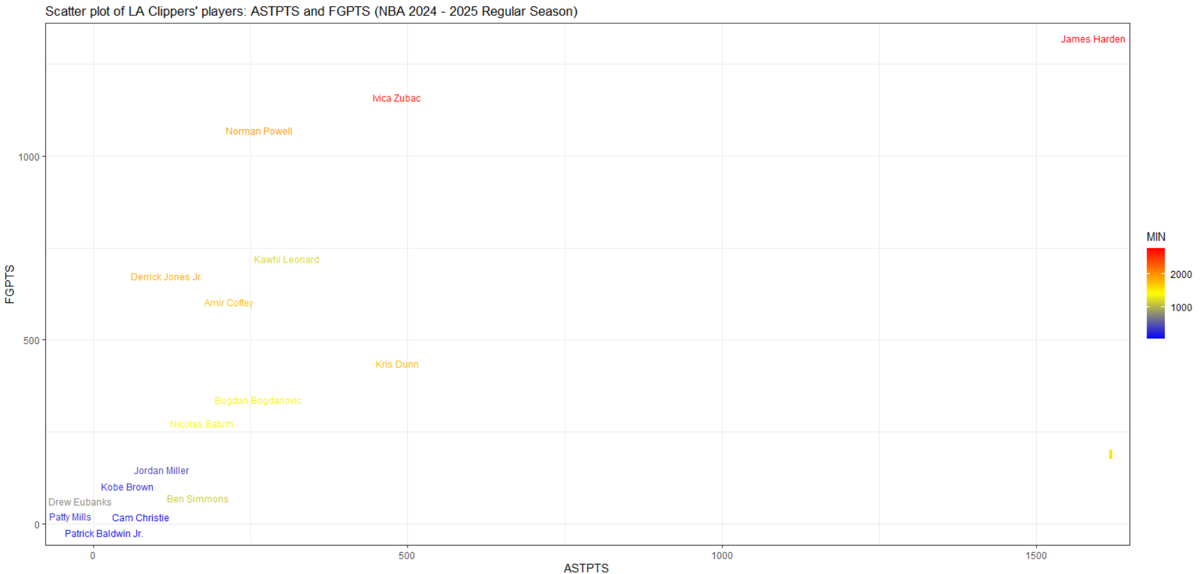

次に示す散布図でも、クリッパーズにおけるアシストの偏りを把握することができます。

この散布図を確認すると、ハーデンがASTPTSとFGPTSの両方でチーム最上位となっていることが分かります。この点については、ナゲッツにおけるヨキッチの状況と共通していますが、両チームの違いは、クリッパーズにはアシスト面でハーデンの補完的な役割を担う選手がいないことにあるでしょう。ズバッツとノーマン・パウエルについてはFGPTS(フィールドゴール得点)では貢献しているものの、

ASTPTS(アシストによる得点創出)に関しては、ハーデンと比較するとかなり低い水準にとどまっています。チーム内のアシスト役がハーデンに集中すると、必然的にボールハンドリング時間も長くなります。そのためか、ハーデンはTO Ratio(ターンオーバー率)13.4と比較的高めの数値を記録しており、ターンオーバーから相手に流れを渡してしまう場面も目立つ印象です(※スタッツはNBA公式より参照)。なお、参考までにヨキッチのTO Ratioは9.2となっています。

以上を踏まえると、クリッパーズにおけるアシスト経路はハーデンに強く依存して構築されており、オフェンス展開はハーデンからズバッツやノーマン・パウエルへと、限定的なラインで行われる傾向が見られます。この状況では、ハーデンに強いプレッシャーがかかった場合、チーム全体の攻撃リズムが停滞しやすいリスクを抱えているといえるでしょう。

アシスト構造を踏まえたうえで、次に両チームのオフェンス傾向を整理していきます。

🏀 チームオフェンス傾向|アシスト構造から見る得点設計<2025 NBAプレーオフ>

🟦 デンバー・ナゲッツ

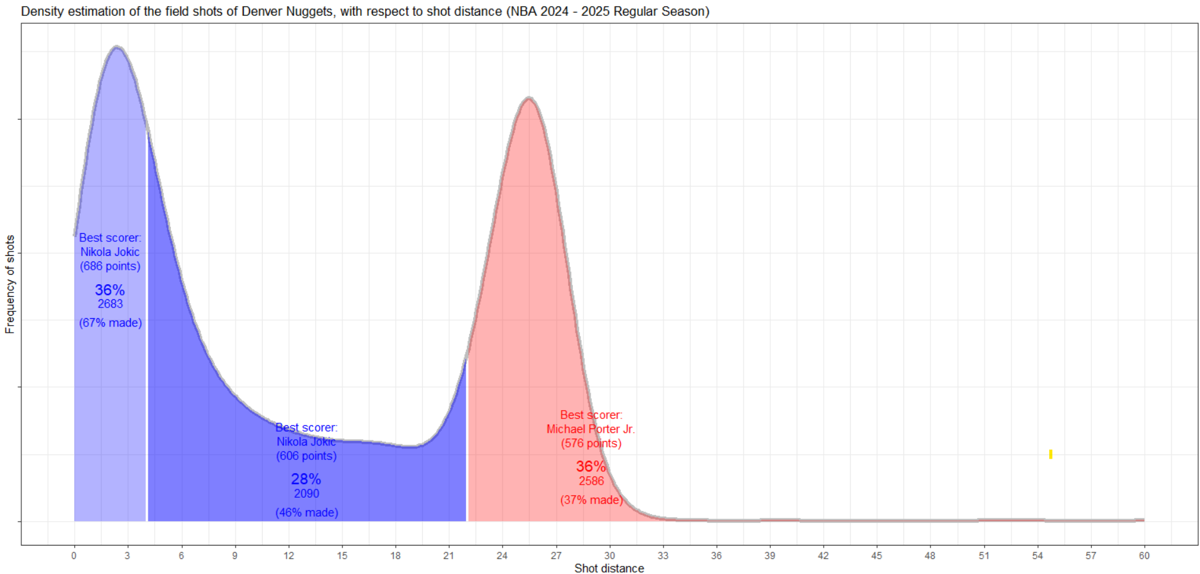

ナゲッツは、インサイドとアウトサイドをバランスよく使うオフェンス設計が特徴です。下記は、横軸にショット距離、縦軸にショット頻度をとり、各エリア別(リム周り、ミドルレンジ、3P)に色分けしたショット分布図となります。

この分布から読み取れるナゲッツのショット傾向は、次のとおりです。

- ✅ リム周り(~5ft以内)の総ショットに占める割合は36%(リーグ平均は30%)、成功率は67%(リーグ平均は66%)

- → ニコラ・ヨキッチを中心としたインサイド得点が強みとなっています。

- ✅ 3Pシュート(24ft~)の総ショットに占める割合は36%(リーグ平均は41%)、成功率は37%(リーグ平均は36%)

- → インサイドとアウトサイドのバランスが良好であり、ヨキッチからMPJへのアシストによる展開が多く見られます。

- ✅ ミドルレンジの総ショットに占める割合は28%でリーグ平均の29%とほぼ同水準です。

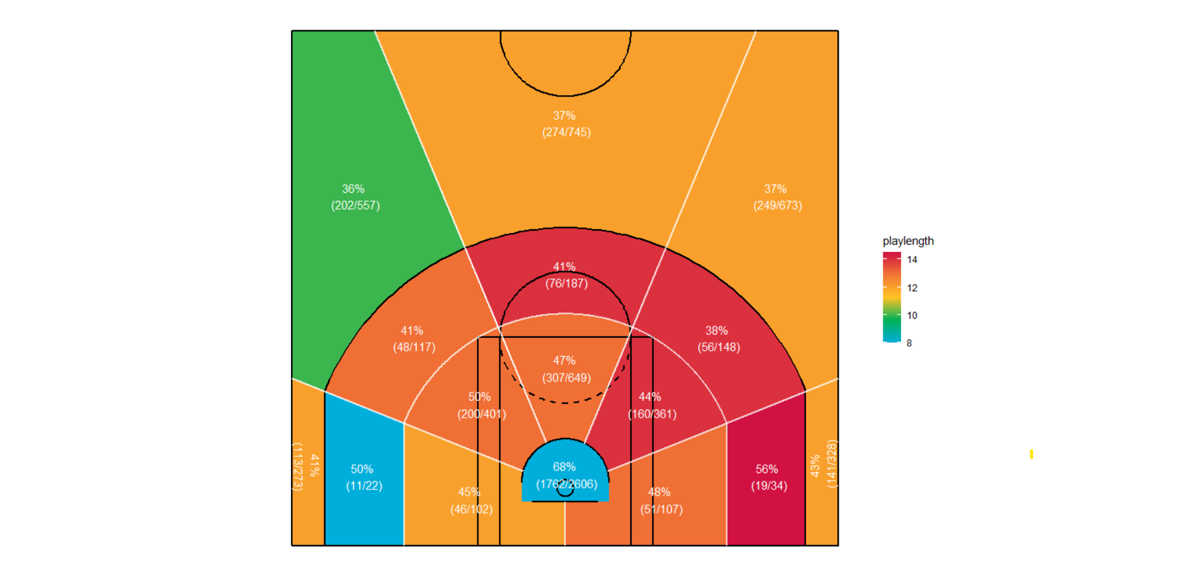

次に、フィールドショットを16のエリアに区分したショットチャートを示します。

※ショットチャートの見方はこちら

このチャートから読み取れるナゲッツの傾向は以下の通りです。

- ✅ 0~3ft(リング周辺)シュート成功率68%(1762/2606)、リーグ平均は66%

- → ニコラ・ヨキッチの圧倒的な決定力が際立っています。

- ✅ ミドルレンジでも、概ねリーグ平均を上回る成功率を記録しています。

- ✅ 左コーナー3P成功率43%(141/328)、右コーナー3P成功率41%(113/273)

- → コーナー3Pにおいても、リーグ平均39%を上回る高水準を維持しています。

- ✅ 3Pウイングおよびトップに関しては、概ねリーグ標準クラスの水準です。

総じて、ナゲッツのオフェンスは、ヨキッチを中心にペイントエリアを攻略し、ヨキッチからの展開によるMPJの3Pを効かせることでスペースを確保しています。つまり、「インサイドは超強力、コーナー3Pは優秀、ウイング・トップは平均水準」というバランス型オフェンスを構築しているといえるでしょう。ヨキッチから展開されるパスを活かし、ペイントアタックとコーナー3Pを高効率で使い分けることで、スペーシングと得点効率を両立したオフェンスを展開しているのがナゲッツの大きな強みです。

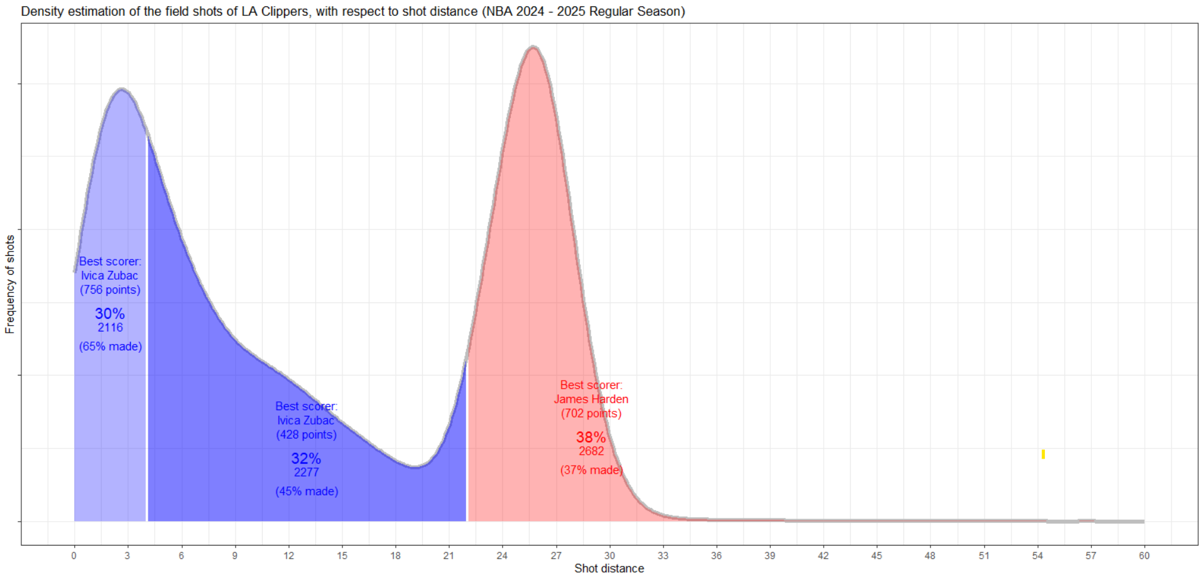

🟥 ロサンゼルス・クリッパーズ

クリッパーズのオフェンスは、アウトサイドとミドルレンジのシュートを織り交ぜたバランス型が特徴です。下記は、横軸にショット距離、縦軸にショット頻度をとり、各エリア別(リム周り、ミドルレンジ、3P)に色分けしたショット分布図です。

この分布から読み取れるクリッパーズのショット傾向は、次のとおりです。

- ✅ リム周り(~5ft以内)の総ショットに占める割合は30%(リーグ平均は30%)、成功率は65%(リーグ平均は66%)

- → ズバッツがインサイドのフィニッシュ役となり、ハーデンの主要なアシストターゲットになっています。

- ✅ ミドルレンジ(5~19フィート)の総ショットに占める割合は32%(リーグ平均は29%)、成功率は45%(リーグ平均は44%)

- → ミドルレンジのショット頻度がリーグ平均より高く、ミドルレンジ攻撃を積極的に取り入れています。

- ✅ 3Pシュート(24ft~)の総ショットに占める割合は38%(リーグ平均は41%)、成功率は37%(リーグ平均は36%)

- → ジェームズ・ハーデンが司令塔役として、得点とアシストの両方を牽引しています。

次に、フィールドショットを16エリアに区分したショットチャートを示します。

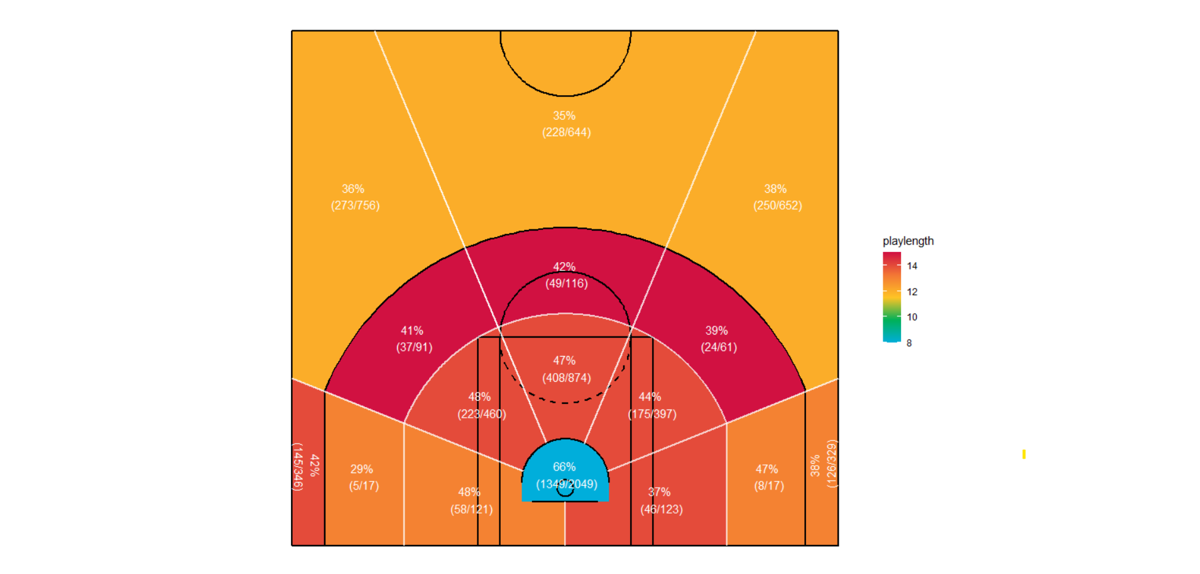

※ショットチャートの見方はこちら

このチャートから読み取れるクリッパーズの傾向は以下のとおりです。

- ✅ 0~3ft(リング周辺)シュート成功率66%(1349/2049)、リーグ平均は66%

- → インサイドでの効率は非常に高水準ですが、ナゲッツと比較するとわずかに劣ります。

- ✅ ミドルレンジでも、概ねリーグ平均を上回る成功率を記録しています。

- ✅ 左コーナー3P成功率38%(126/329)、右コーナー3P成功率42%(145/346)

- → コーナー3Pでは、左側でやや苦戦するものの、右側は非常に好調(リーグ平均39%)

- ✅ 3Pトップおよび右ウイングは概ねリーグ標準クラス。左ウイングの成功率38%(250/652)は、リーグ平均36%を上回る水準となっています。

クリッパーズのオフェンスは、ズバッツがゴール下を支え、ハーデンが外から司令塔としてゲームメイクを行う、総じて「インサイド&ミドルレンジの得点力に強み、コーナー3Pも右側は非常に好調」な傾向にあると言えるでしょう。ハーデンを起点にしながらも、ミドルレンジからの得点を組み込むことで、相手ディフェンスに的を絞らせず、ギャップを突く設計となっています。

インサイドとアシストで強力なプレイヤーを擁するという点では共通する両チームですが、それではお互いに、どのようなオフェンスが有効となるのでしょうか。次章では、両チームの守備傾向を確認しつつ、試合を動かすポイントを探っていきたいと思います。

🎯 試合を動かす攻撃ポイント|ディフェンス傾向と攻略法<2025 NBAプレーオフ>

▶️ デンバー・ナゲッツとロサンゼルス・クリッパーズの守備比較

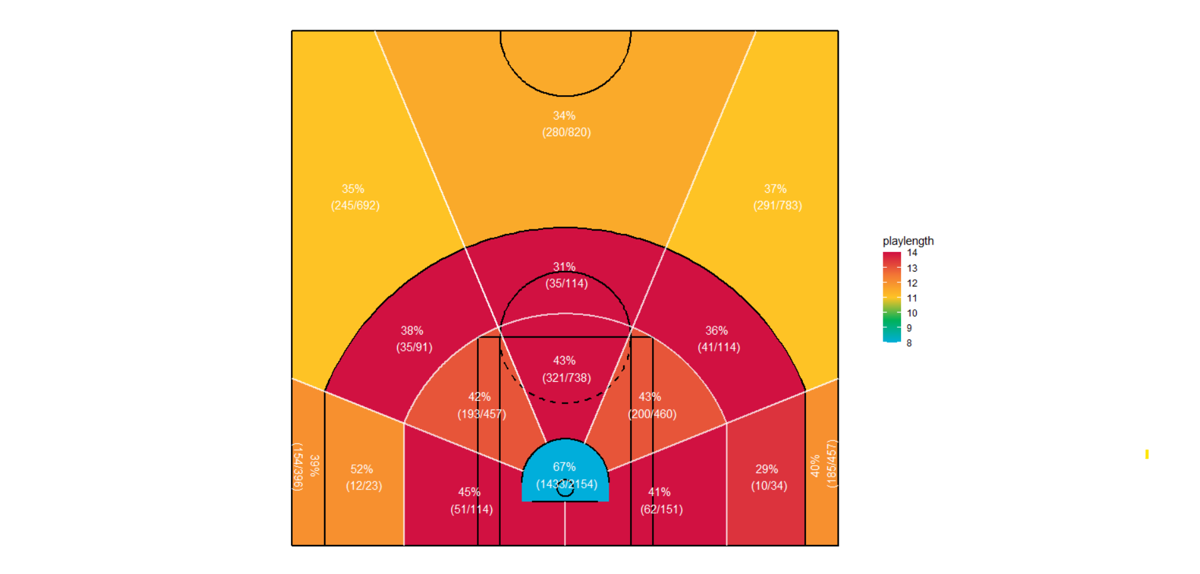

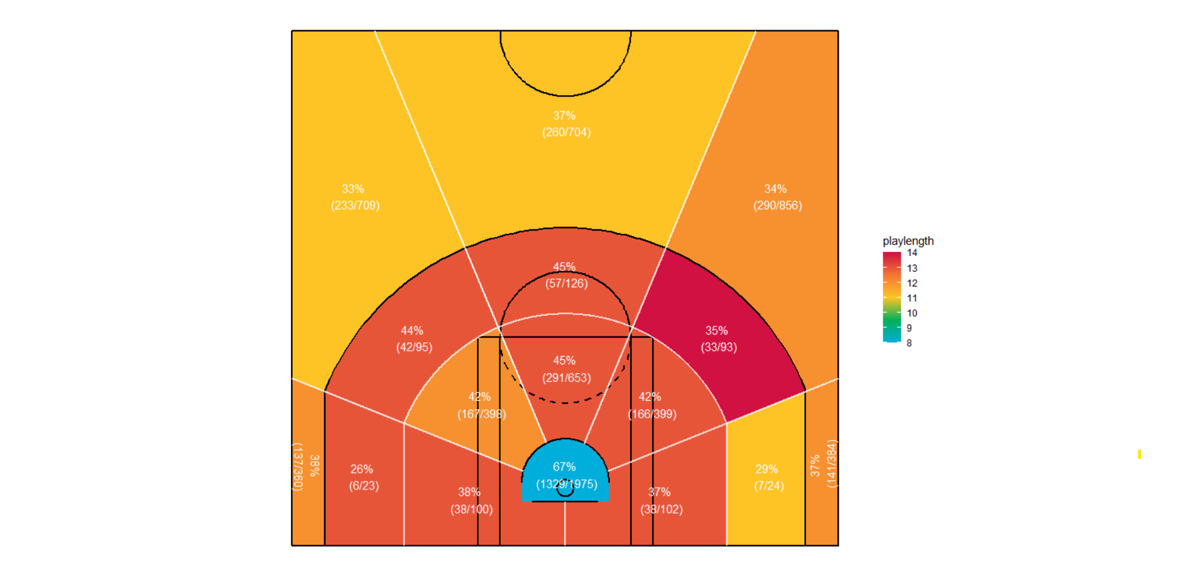

下記は、ナゲッツとクリッパーズの被ショットチャート(対戦チームから打たれたショット)です。

(上がナゲッツのチャート、下がクリッパーズのチャートとなります。)

※ショットチャートの見方はこちら

※ショットチャートの見方はこちら

このチャートをもとに、被ショット成功率と被試投数の比較をまとめます。

🟦 トップ・ウイング(3Pエリア)の守備の違い

| チーム | 左ウイング | トップ | 右ウイング | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ナゲッツ(vs Opp) | 37% (291/783) | 34% (280/820) | 35% (245/692) | ・トップと右ウイングは抑えているが、左ウィングは緩め ・右ウィングの被試投数は少なめ |

| クリッパーズ(vs Opp) | 34% (290/856) | 37% (260/704) | 33% (233/709) | ・ウイングは抑えているが、トップは緩め ・左ウィングの被試投数は多め |

➡ クリッパーズはウイングの3P被成功率を33〜34%としっかり抑えている一方、ナゲッツは35〜37%と若干高めです。被試投数で見ると、両チームとも左右ウイングで偏りが見られます。

🟦 コーナー3Pの守備の違い

| チーム | 左コーナー3P | 右コーナー3P |

|---|---|---|

| ナゲッツ(vs Opp) | 40% (185/457) | 39% (154/396) |

| クリッパーズ(vs Opp) | 37% (141/384) | 38% (137/360) |

➡ ナゲッツは両コーナーともに40%近い被成功率を許しており、クリッパーズと比較して若干の“守備の甘さ”が見られます。

🟦 ミドルレンジ(ロングミドルを除く中央と左右45度)の守備の違い

| チーム | 左45度 | 中央 | 右45度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ナゲッツ(vs Opp) | 43% (200/460) | 43% (321/738) | 42% (193/457) | ・バランス良く抑えている |

| クリッパーズ(vs Opp) | 42% (166/399) | 45% (291/653) | 42% (167/398) | ・左右45度は抑えているが、中央は緩め |

➡ ナゲッツは中央(トップ付近)の被成功率を43%に抑えている一方、クリッパーズは45%と若干高めです。また、ナゲッツはクリッパーズよりも被試投数が全体的に多い傾向があります。

🟦 リム周りの守備の違い

| チーム | リム周り |

|---|---|

| ナゲッツ(vs Opp) | 67% (1433/2154) |

| クリッパーズ(vs Opp) | 67% (1329/1975) |

➡ リム周りの被成功率は両チームとも同程度(67%)ですが、ナゲッツの方がクリッパーズよりも被試投数が多くなっています。

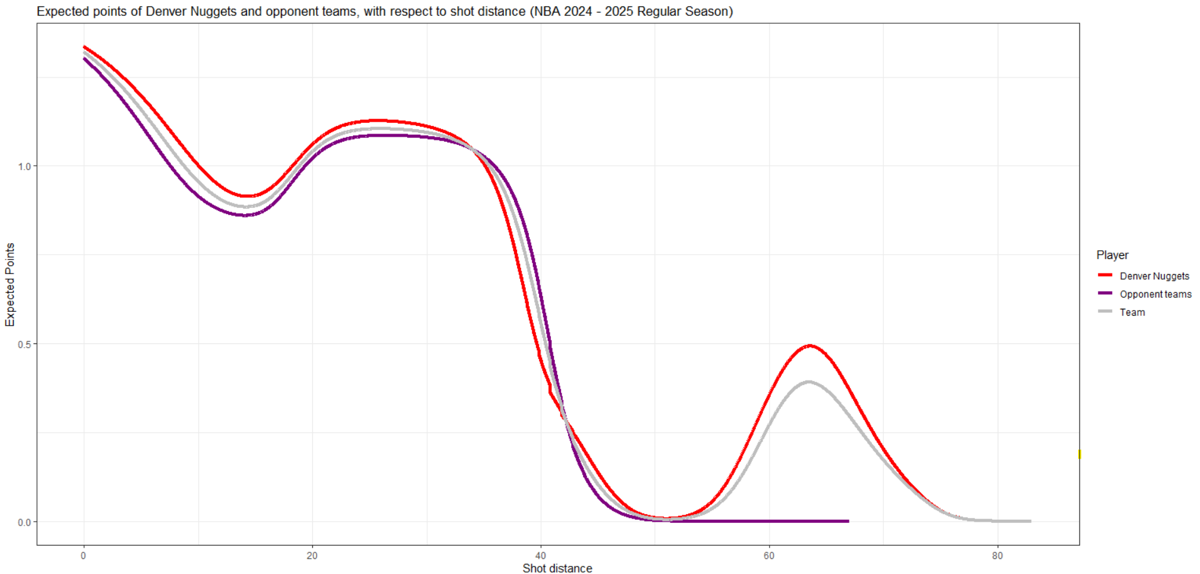

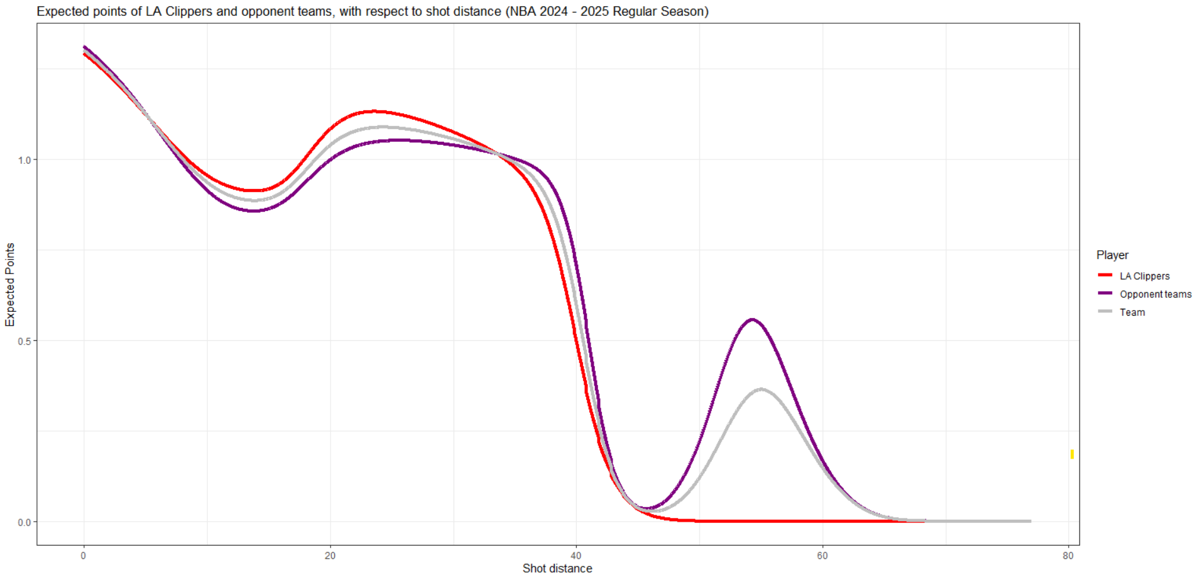

リム周りの守備に関しては、スコアリング期待値の推移を示したグラフも併せて確認します。下記のグラフは、横軸にショット距離、縦軸にスコアリング期待値をとり、それぞれのショット距離における各チーム(赤色)のスコアリング期待値を示したものです。なお、紫色のグラフは対戦チーム側のスコアリング期待値を示しています。

ペイント内のスコアリング期待値について、グラフから読み取れるポイントは以下のとおりです。

- ✅ 0〜5ft(ペイント内):

- ナゲッツは対戦チームをスコアリング期待値で上回っており、ペイント内の攻防では効率よく立ち回ることができています。

- クリッパーズはペイント内での期待値が対戦チームとほぼ同水準であり、ペイント内の攻防で優位性を作りにくい傾向があります。

➡ 被ショット成功率自体は67%と両チーム互角ですが、スコアリング期待値の観点から見ると、ナゲッツの方に“安定性”が表れているといえるでしょう。

これまで確認してきたアシスト、オフェンス、ディフェンスの傾向を踏まえ、次は両チームにおける試合を動かすポイントを整理していきます。

▶️ デンバー・ナゲッツが狙うべきポイント

- ハーデンのターンオーバーから試合の流れを掴む

- 左ウィングからの3Pを活用

- 効率よく立ち回れるペイント内でのアタックを継続

クリッパーズのアシスト役がハーデンに一極集中している状況を考えると、ハーデンからターンオーバーが発生するリスクは避けられないでしょう。ナゲッツとしては、このターンオーバーをきっかけに試合の流れを掴みたいところです。

また、クリッパーズの被ショットチャートでは、左ウィングからの被試投数が多くなっていました。このエリアからの3Pを確実に決めることができれば、理想的な展開を作ることができるでしょう。

さらに、スコアリング期待値の観点から見ても、ペイント内の攻防ではナゲッツの方が効率よく立ち回れると考えられます。ペイント内の争いに持ち込むことで、ナゲッツ有利の展開に持ち込める可能性が高まります。

▶️ ロサンゼルス・クリッパーズが狙うべきポイント

- ヨキッチをピック&ポップに巻き込み、持続的な守備負荷をかける

- ミドルレンジシュートを武器にする

- コーナー3Pを積極的に活用

インサイドとアシストの両面で圧倒的な影響力を持つヨキッチに対して、クリッパーズは持続的に守備の負荷をかけ続ける必要があります。ヨキッチをピック&ポップに巻き込み、インサイドの支配力とアシストネットワークの弱体化を狙うことが、試合を有利に進めるカギとなるでしょう。

また、ナゲッツはミドルレンジからの被試投数が比較的多くなっており、そこに対してミドルレンジシュートをしっかり攻撃に組み込めるクリッパーズのスタイルが噛み合えば、クリッパーズ有利に試合を運ぶ展開が期待されます。

さらに、ナゲッツのディフェンスにはコーナー3Pに対する守備の甘さが見られました。クリッパーズがこの弱点を突き、コーナー3Pで確実に得点を重ねることができれば、理想的なゲームプランと言えるでしょう。

なお、クリッパーズについては、カワイ・レナードがシーズン中にケガで離脱していた期間が長かったため、レナード本来の影響力が、今回取り上げたチームスタッツに十分に反映されていない可能性があります。プレーオフでのレナードのプレイが試合にどのような影響を与えるかについても、注目すべきポイントと言えるでしょう。

📢 おわりに

ナゲッツはヨキッチを起点としたネットワークの分散性を武器に、クリッパーズはハーデンを起点としたラインの爆発力で勝負を仕掛けます。

お互いに、

- 起点(ヨキッチ or ハーデン)がどれだけ機能し続けられるか

- 崩れた時にどれだけ柔軟に立て直せるか

この「根幹を懸けた知恵比べ」が、シリーズの行方を大きく左右するでしょう。

単なるインサイドの殴り合いではない、アシスト起点から始まる知的なバトルに注目していきたいですね!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。