いよいよ今年もNBAプレーオフが4月20日(現地時間19日)から始まります。数ある第1回戦カードの中でも、ひときわ注目を集めているのが「ロサンゼルス・レイカーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ」のシリーズです。

レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチというリーグ屈指の個人技を誇るスターを擁するレイカーズと、アンソニー・エドワーズを中心にバランスの取れた組織力を武器とするティンバーウルブズ。両チームのレギュラーシーズンでの直接対決は2勝2敗で互角の戦いとなっています。

今回は、個の爆発力とチームバランス、まったく異なるスタイル同士がぶつかるこのシリーズの行方を、データをもとに徹底的に読み解きます。

※本記事は既存の2つの記事(LAL、MIN)で示した分析結果をベースに作成しています。

※データ分析を実践する際に参考にしている書籍『Basketball Data Science: With Applications in R』の紹介記事も書いていますので、よろしければご確認ください。

両チームのスタイルとシーズン傾向<2025 NBAプレーオフ>

ロサンゼルス・レイカーズ(LAL)

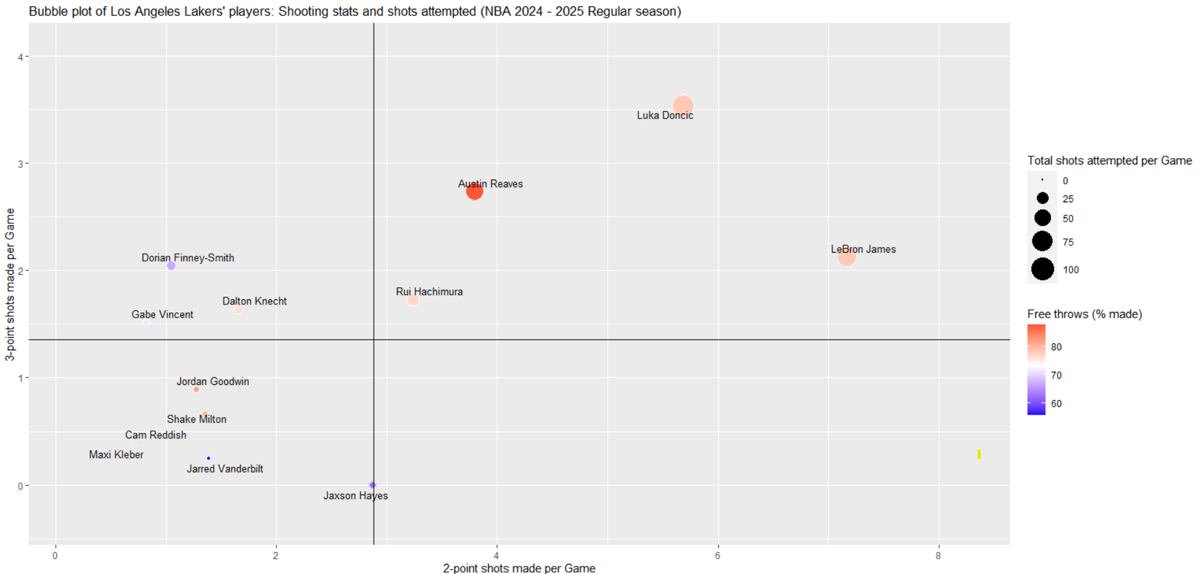

2024–25シーズンのレイカーズは、レブロン・ジェームズとルカ・ドンチッチを中心にオフェンスを組み立てる「スター主導型」のチームスタイルを確立しました。下記は、横軸に試合当たりの2P成功数、縦軸に試合当たりの3P成功数をとりレイカーズの選手で散布図を描いたものとなります。

散布図を見ると、2P成功数ではレブロンが、3P成功数ではドンチッチがチーム内で頭一つ抜けており、この2人がレイカーズのオフェンスの主軸になっていることを改めて認識することが出来ます。

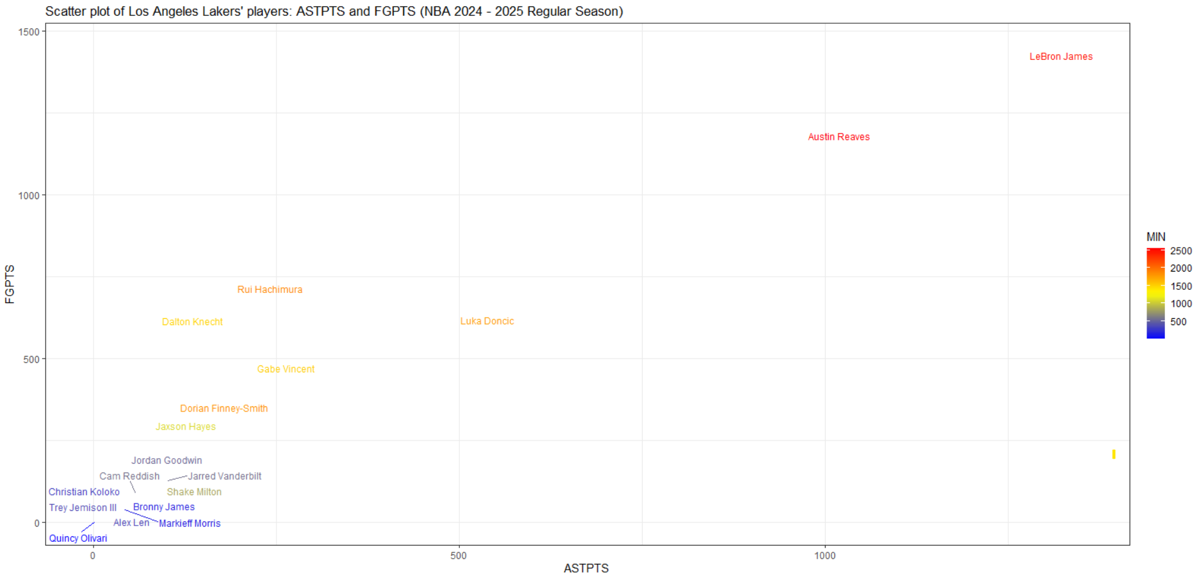

得点とアシストの観点からもチーム内の偏りを確認することが出来ます。下記は、横軸にアシストにより生み出した得点(ASTPTS)、縦軸にフィールドショットによる得点(FGPTS)をとり、同じくレイカーズの選手で散布図を描いたものとなります。

ドンチッチに関しては今季の途中でレイカーズに加入したこともありスタッツはチーム内でも中程度となっていますが、レブロンのASTPTSとFGPTSはいずれもチームトップであり、攻撃の起点が特定のスター選手に強く偏っていることが読み取れます。オースティン・リーブスも第3のスコアラー・プレイメイカーとして成長を見せていますが、やはりレブロン&ドンチッチのパフォーマンスがチームの浮沈を左右する構図は変わらないでしょう。

ミネソタ・ティンバーウルブズ(MIN)

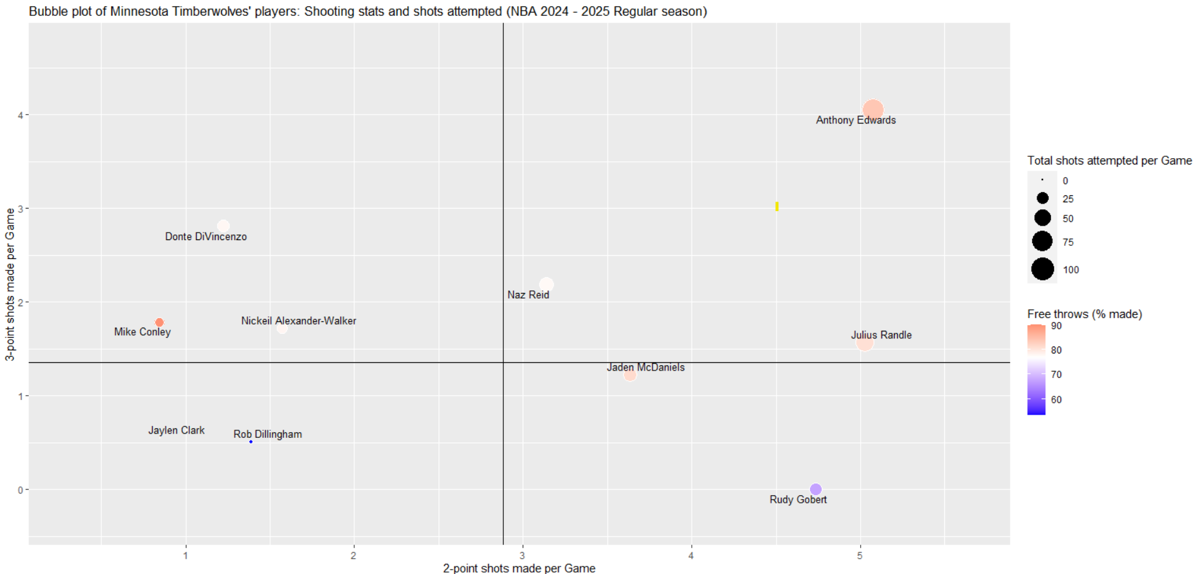

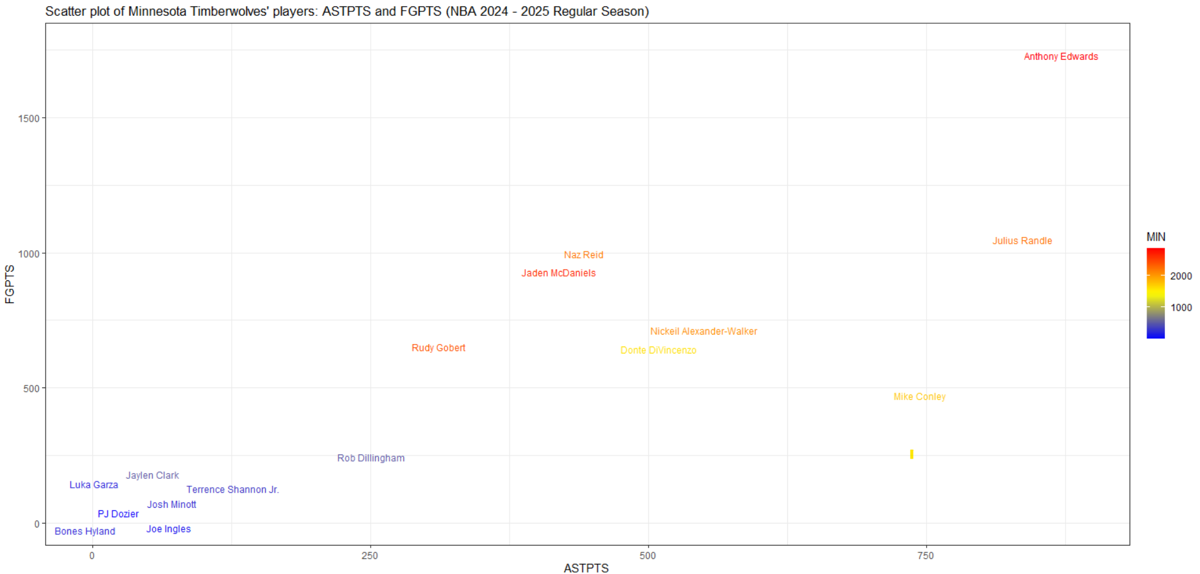

ティンバーウルブズは、アンソニー・エドワーズの得点力を軸に据えながらも、マイク・コンリー、ジュリアス・ランドル、ディビンチェンゾらによるアシストの分散を図ったチームスタイルを築き上げました。

上記の散布図を見ると、アンソニー・エドワーズのショット成功数、FGPTS、ASTPTSのチーム内における水準の高さに注目が行きますが、ASTPTSに関して言えばマイク・コンリー、ジュリアス・ランドルもアンソニー・エドワーズと同程度の水準になっており、そこからニキール・アレクサンダー・ウォーカーやディビンチェンゾらが続きます。これらを考慮すれば、ティンバーウルブズに関してはスター個人に依存しすぎないバランスの取れたオフェンスの展開が特徴とも言えそうです。

スタッツで見た両チームの強みと傾向を押さえたところで、次は「どこからどんなシュートを打っているか」という観点から分析していきます。

ショット傾向と守備比較<2025 NBAプレーオフ>

ショット傾向の違い

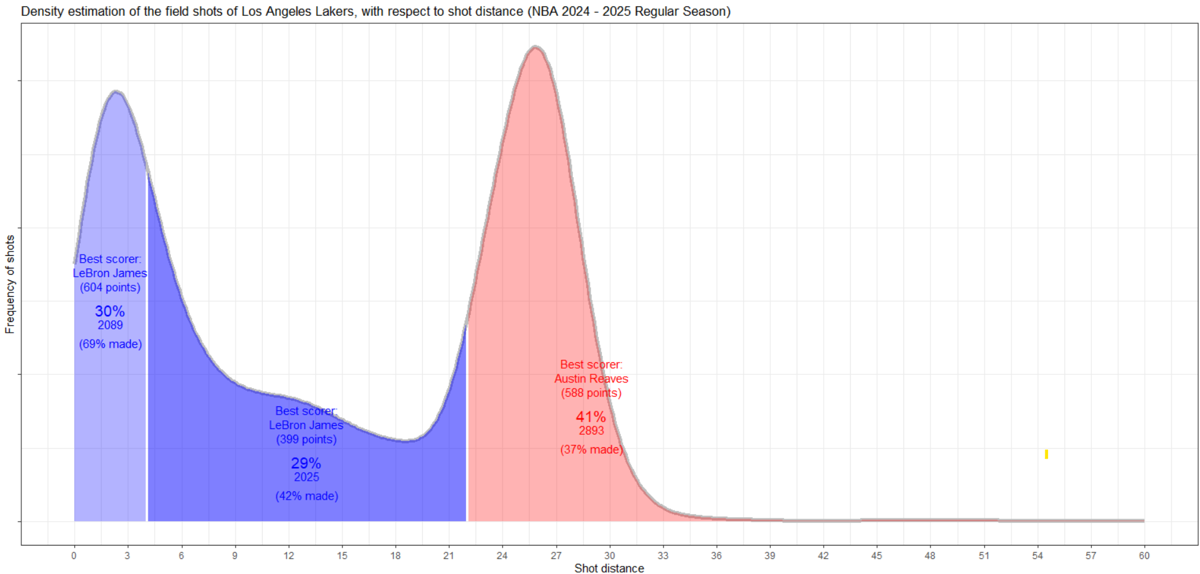

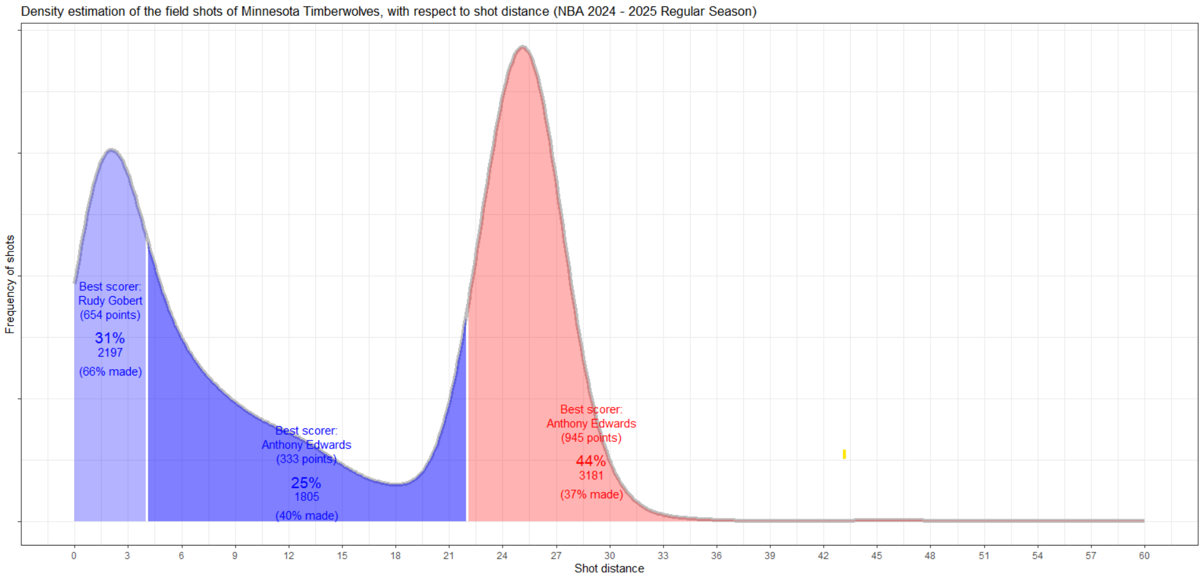

レイカーズとティンバーウルブズは、ショット選択の傾向にも明確な違いが現れています。下記は、横軸にショット距離、縦軸にショット頻度をとり、各エリア別(リム周り、ミドルレンジ、3P)に色分けをしたショット分布となります。

レイカーズは、特にレブロンのドライブを起点とするペイントアタックが有効に機能しているためか、リム周りの成功率が69%とティンバーウルブズの同成功率66%よりも高い水準をマークしています。

次に、ミドルレンジと3Pエリアに注目してみると、レイカーズは全ショットの29%をミドルレンジから放ち、41%は3Pエリアから放っています。一方、ティンバーウルブズの場合、ミドルレンジから放たれるショットの割合はレイカーズよりも低い25%、3Pエリアは逆に高くなり44%のショットを放っています。この分布の違いは、ティンバーウルブズが非効率とされるミドルレンジからのショットを意図的に避け、効率が良い3Pを優先的に選択していると捉えることもできます。ショット選択の最適化という観点から、ティンバーウルブズは現代的な効率重視のバスケを体現しているとも言えます。

オフェンスの特徴を把握したら、今度はディフェンス面をチェックしてみましょう。相手にどこからシュートを打たれているのかを見ることで、両チームの守備戦略も浮き彫りになってきます。

守備配置と誘導傾向

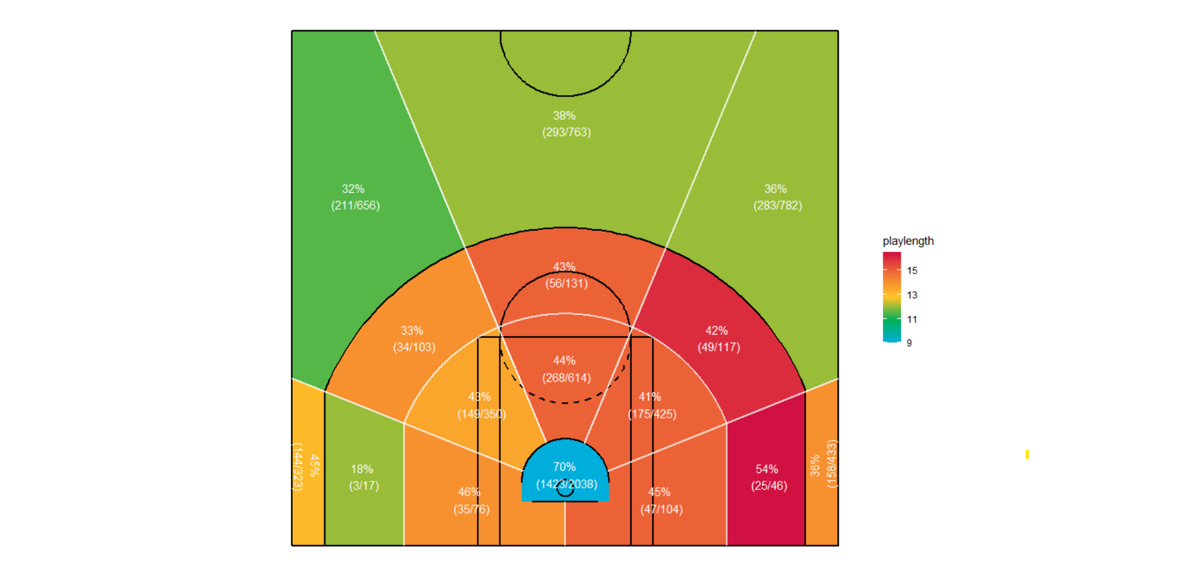

次は、被ショットチャート(対戦チームから打たれたショット)を見比べて、両チームの守備意識の違いを探っていきます。

※ショットチャートの見方はこちら

※ショットチャートの見方はこちら

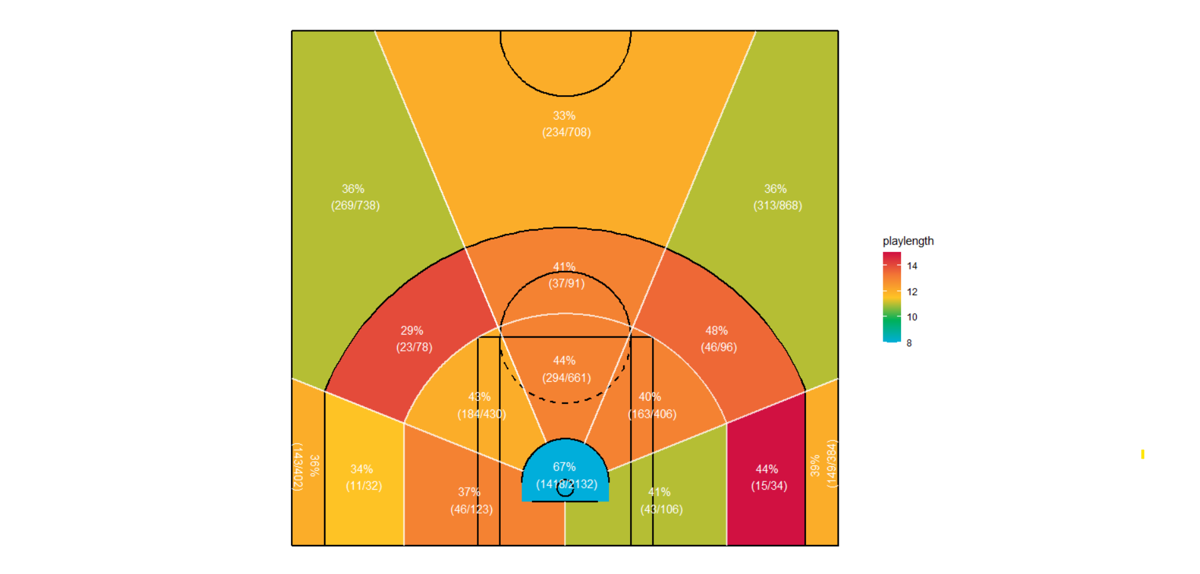

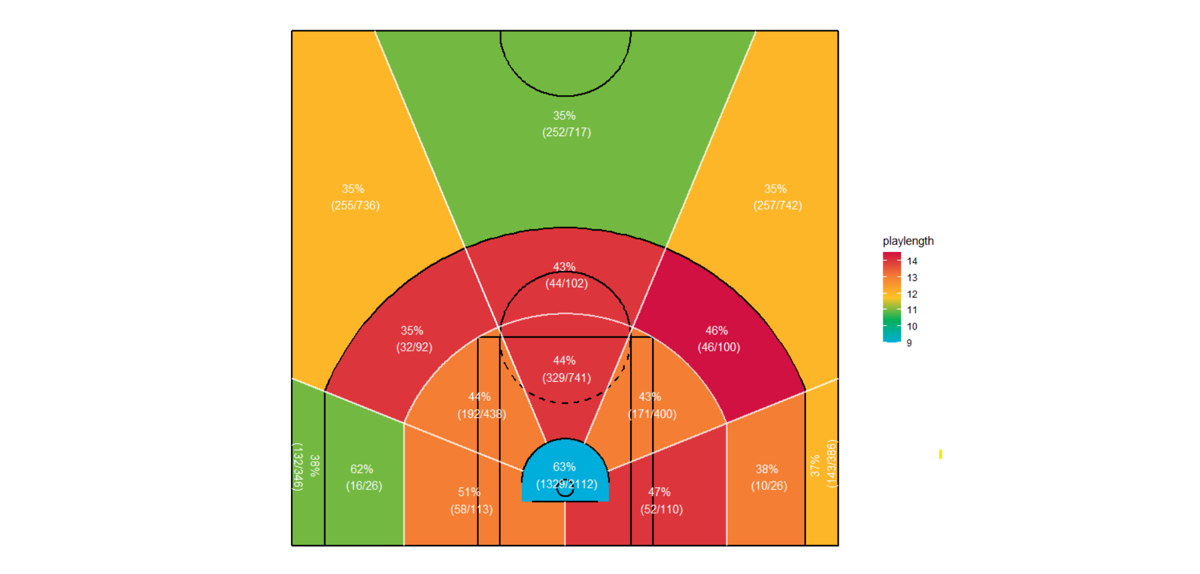

リム周りの被FG%は、ルディ・ゴベアの貢献もあってかティンバーウルブズのほうが低く抑えていることが分かります(レイカーズの67%に対してティンバーウルブズは63%)。

3Pエリアに注目すると、右コーナー3Pと左45度の被試投数で両チームに大きな違いが見られます。ティンバーウルブズの右コーナー3Pと左45度の被試投数はそれぞれ346本と742本です。それに対してレイカーズの同エリアの被試投数はそれぞれ402本と868本でいずれも多くなっており、この2つのエリアがレイカーズの守備の穴になっていることが示唆されます。一方、2チーム間の比較においてティンバーウルブズの3Pエリアの被試投数はより均等に広がっており、特定エリアへの偏りが少ないのが特徴です。3Pライン際のディフェンスがバランスよく機能しており、被成功率を見ても一定水準に保つことに成功しています(レイカーズの被成功率33–39%に対してティンバーウルブズは35–38%)。

また、ミドルレンジに注目すると、中央のエリアではティンバーウルブズの被試投数が多いことが分かります(ペイントエリア内は741本、ロングミドルは102本)。ミドルレンジにおいてティンバーウルブズは、3Pとリム周りのディフェンスにリソースを集中する代わりに、非効率なミドルレンジのショットはある程度許容しているという印象を受けます。

次は、アシストの観点から両チームのオフェンスを掘り下げていきたいと思います。

アシストネットワークから見る組織力比較<2025 NBAプレーオフ>

レイカーズ:スター集中型ネットワーク

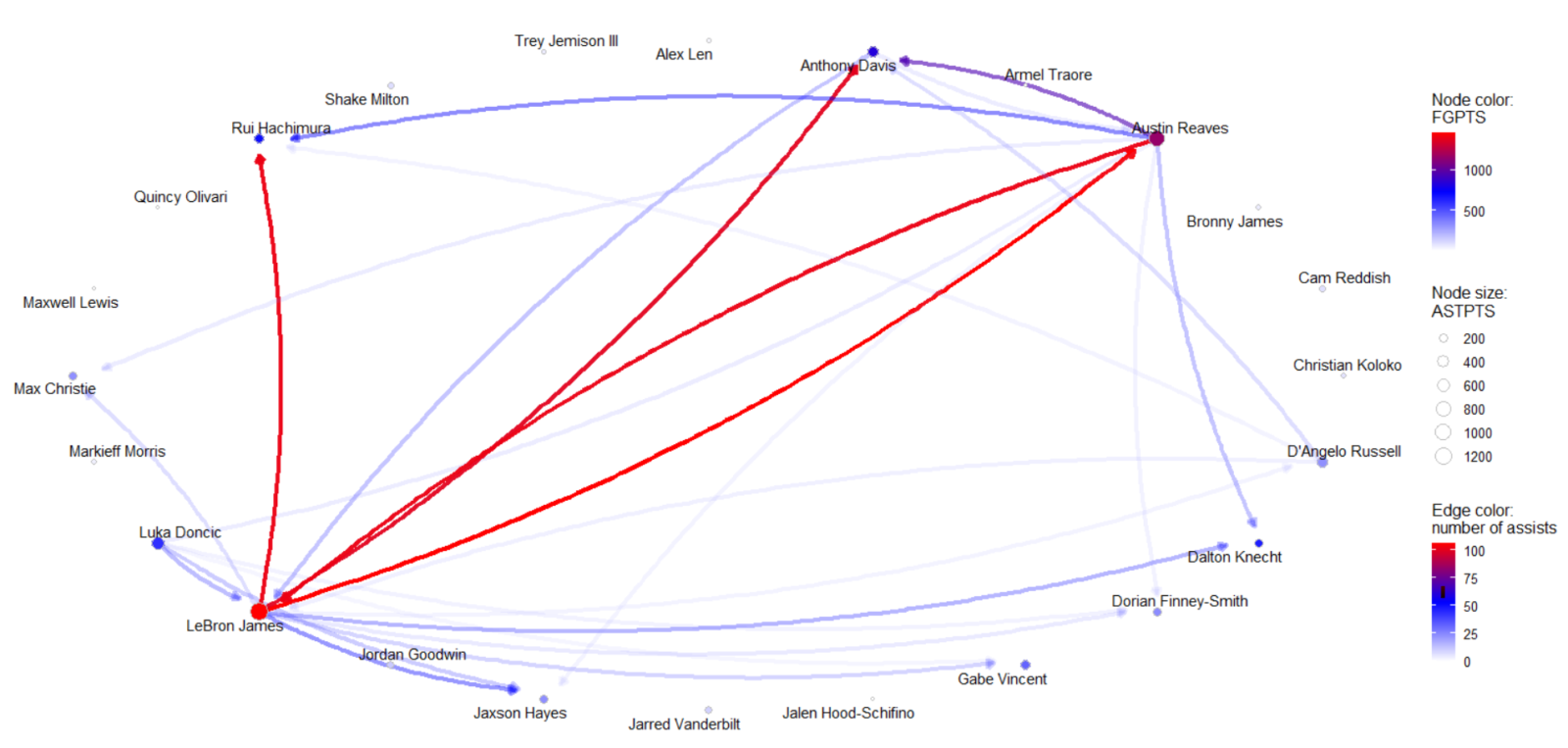

下記のチャートで示されている通り、レイカーズのアシストネットワークは、レブロンとリーブスを中心に構築されています。

前述したようにシーズン中、レブロンはアシスト得点(ASTPTS)とフィールドゴール得点(FGPTS)の両方でチーム最多を記録しています。リーブスもそれに続き、2人がオフェンスの軸となっています。

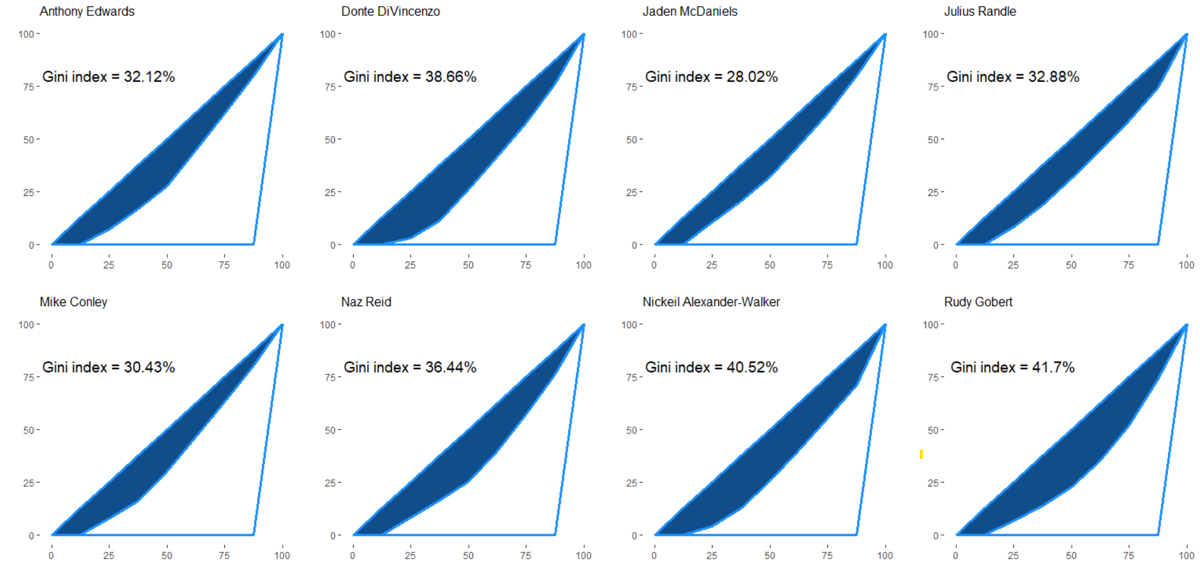

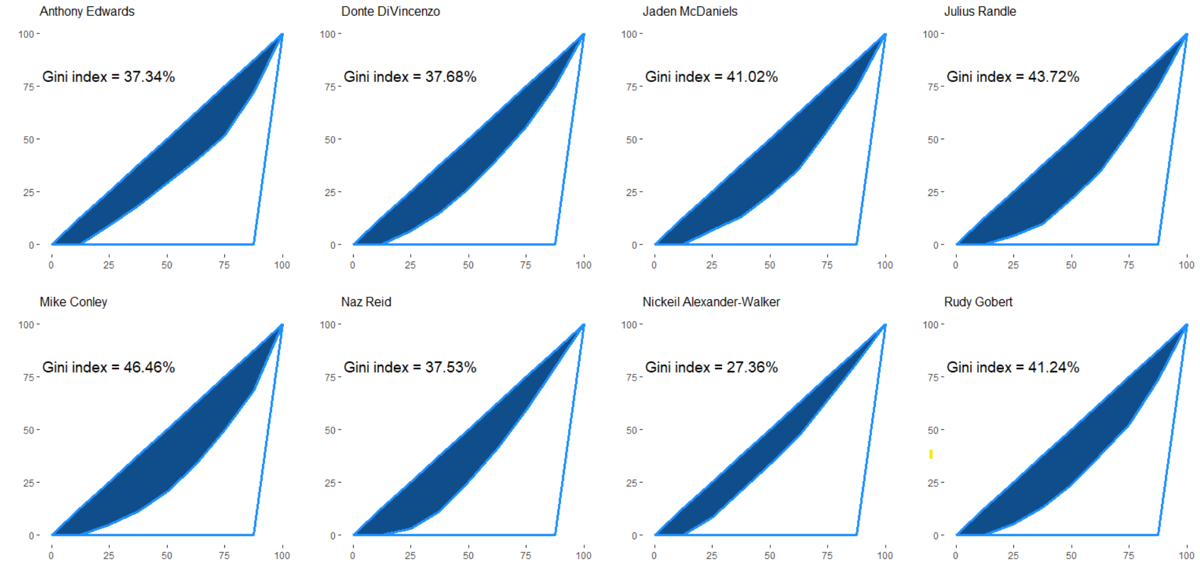

アシストのつながりからチーム内の連携を見てきましたが、さらにもう一歩踏み込んで、「得点とアシストの分配バランス」も比較してみましょう。ジニ係数を使って、スター依存度や組織力の違いを読み解きます。(※ジニ係数の内容は過去記事を参照)

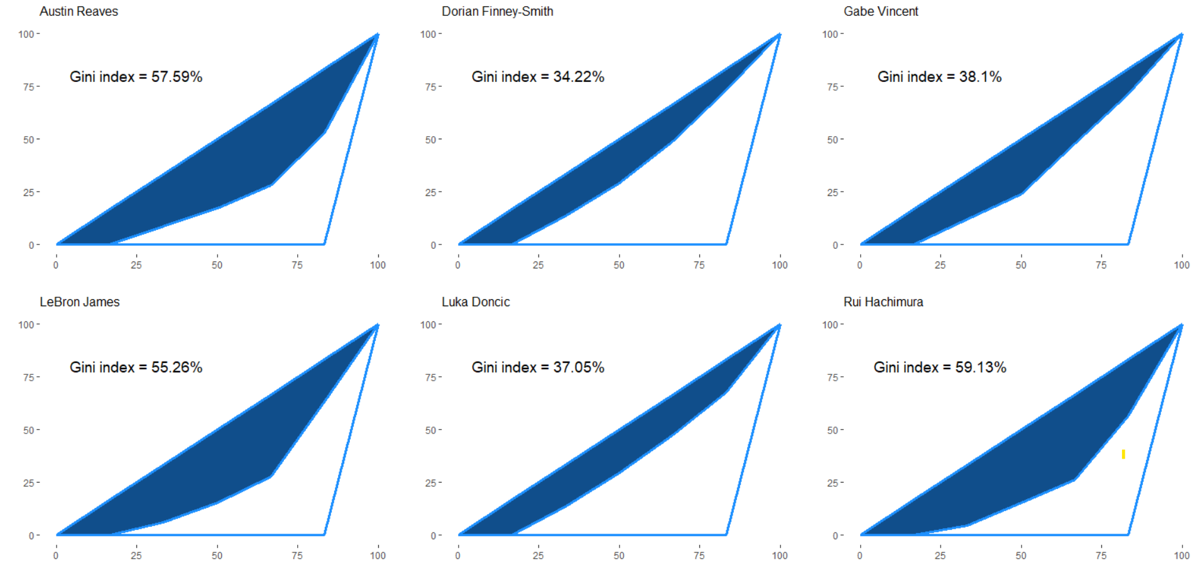

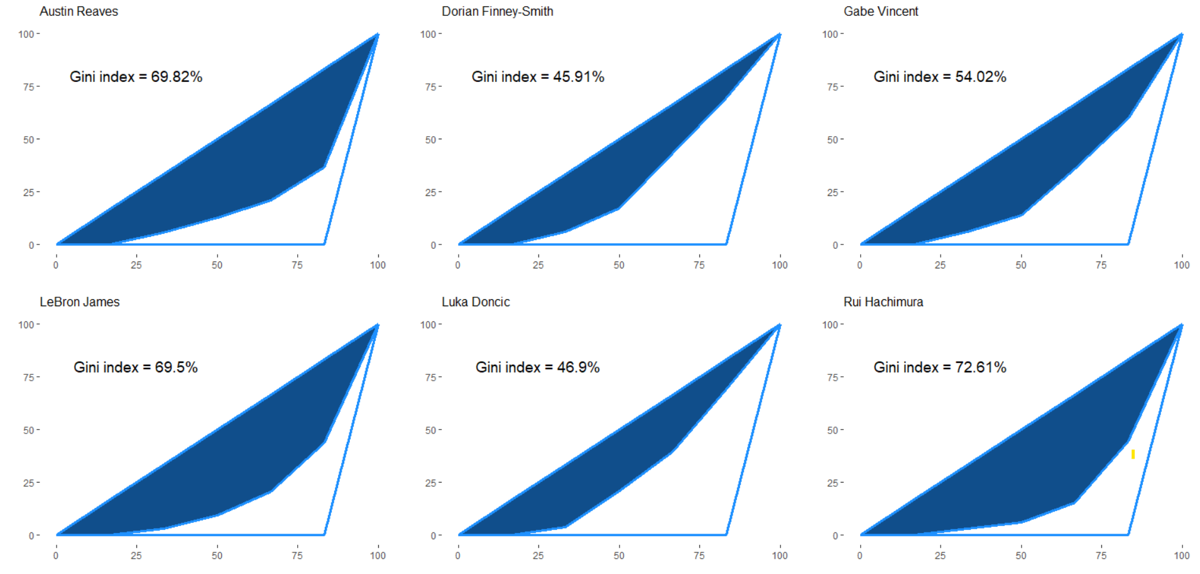

アシストのジニ係数(Gini Index)をチーム内で見ても、レブロン、リーブスはともに高水準(AST分布Gini:55–70%台)であり、パスの供給先やフィニッシャーが特定選手に偏っていることが分かります。なお、アシストを出した相手先(試合出場時間が1500MIN以上であるプレイヤーを対象、以下同じ。)の偏りを表すジニ係数、アシストをもらった相手の偏りを表すジニ係数は下記の通りです。

ドンチッチも加入後は徐々にアシストと得点に関わる比率を高めていますが、まだネットワーク全体の分散には至っていない状況です。この構造は、スター選手が好調であれば非常に強力な一方で、不調時や守備で抑え込まれた場合にチーム全体のオフェンス力が急激に低下するリスクも抱えています。

ティンバーウルブズ:分散型ネットワーク

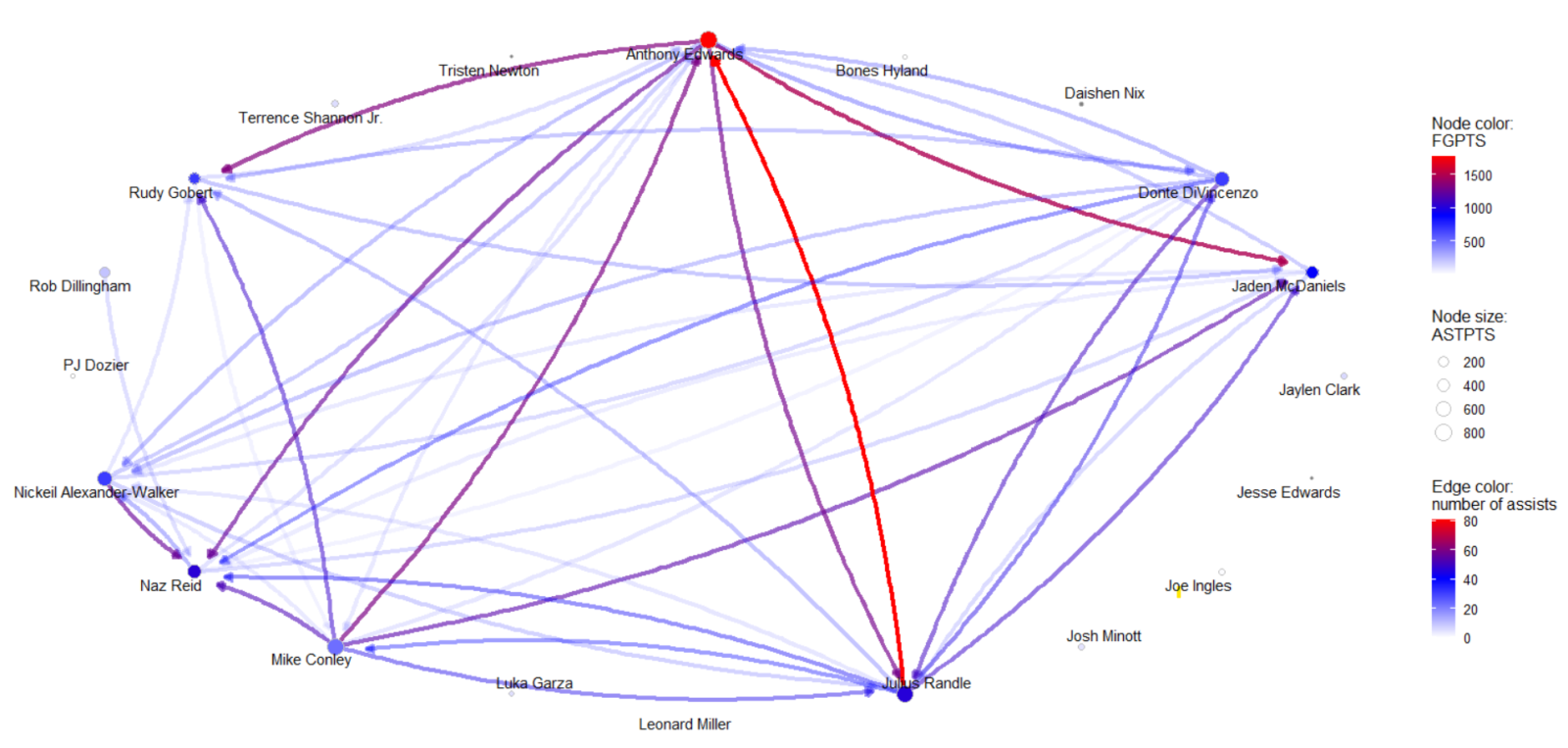

対照的に、ティンバーウルブズはアシストネットワークの分散性が際立っています。

エドワーズをエースとしながらも、マイク・コンリー、ジュリアス・ランドル、ディビンチェンゾ、マクダニエルズら複数選手が積極的にアシストに関与し、オフェンスを組み立てています。

アシストのジニ係数はチーム内でも30–40%台と比較的低水準に抑えられており、パスの分布の観点からバランスの取れた攻撃を展開していることが読み取れます。

特定選手への過剰な依存を避け、誰がボールを持っても攻撃を完結できる設計になっている点が、ティンバーウルブズの強みでしょう。プレーオフのように相手チームのスカウティングが徹底される環境でも、ティンバーウルブズは特定選手を潰されても崩れにくい耐久力を備えていると言えます。

ここまでオフェンス、ディフェンス、連携の側面から両チームを見てきました。最後にこれらの分析をもとに、改めて「勝負のポイント」を整理しておきましょう。

勝負を左右する3つのポイント<2025 NBAプレーオフ>

クラッチタイムでの主導権争い

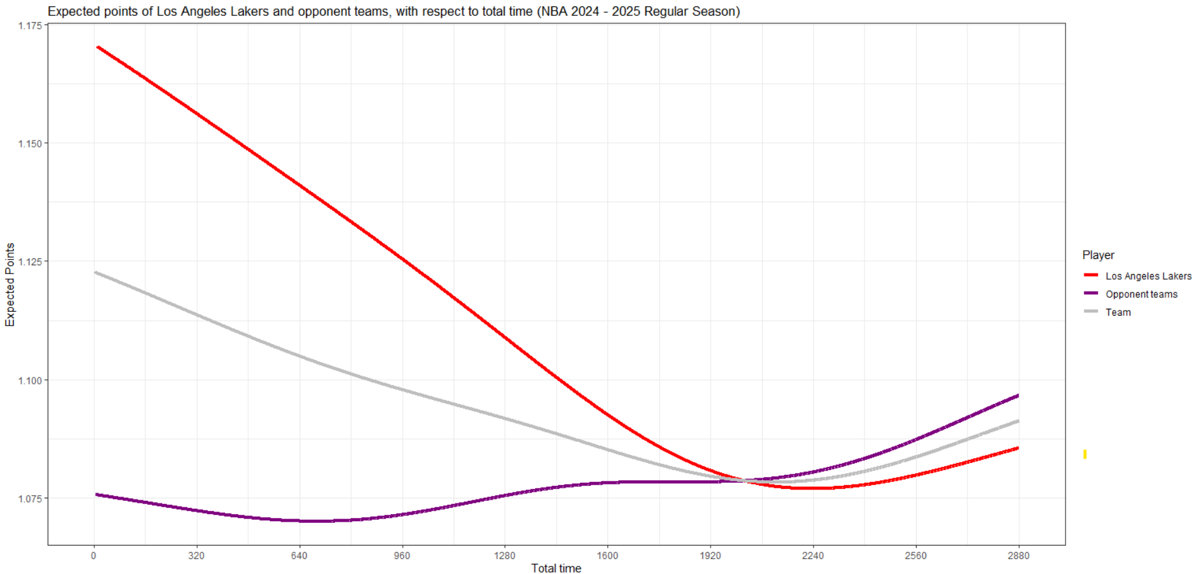

プレーオフの試合では、第4Qの終盤 ≒ クラッチタイムが最も重要な時間帯になります。下記は、横軸に試合時間、縦軸にスコアリング期待値をとり、試合開始から終了までのレイカーズ(赤色)のスコアリング期待値の推移を示したグラフとなります。なお、紫色のグラフは対戦チーム側のスコアリング期待値を示しています。

上記のチャートを確認すると、レイカーズのスコアリング期待値はゲーム終盤にかけて上向く傾向にありますが、ディフェンス力も終盤にかけて低下するためか、対戦チームの期待値も同時に上昇していることが分かります。レイカーズは百戦錬磨のレブロンのクラッチ力に大きな期待がかかりますが、加えてドンチッチもクラッチ局面での得点クリエイションを担える存在です。二人の勝負強さで試合を決める展開になれば、レイカーズにとって大きな追い風になります。

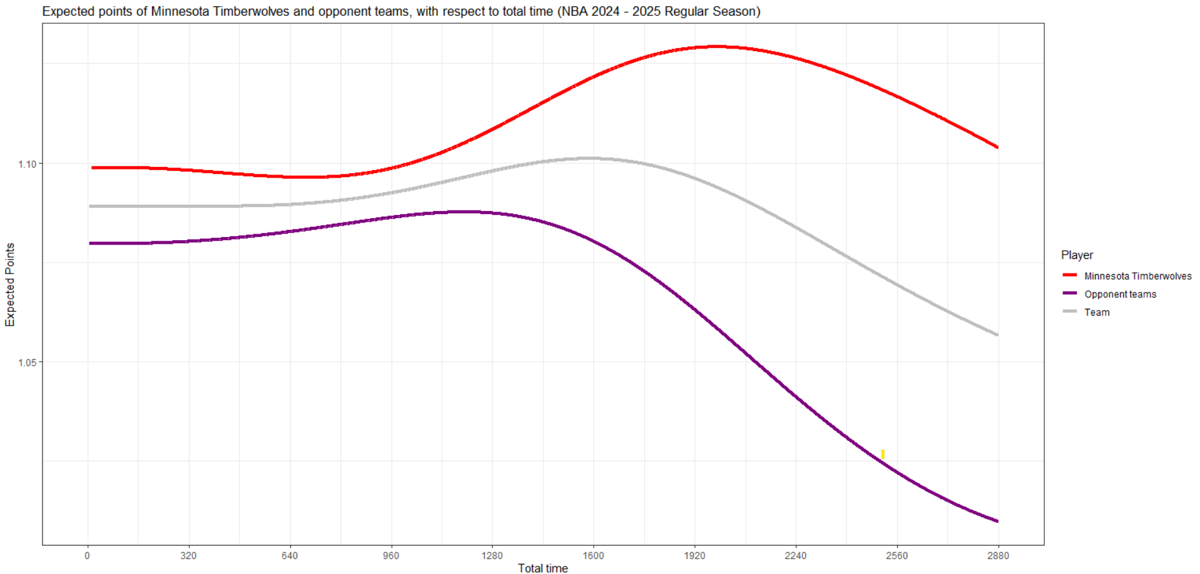

一方、ティンバーウルブズのスコアリング期待値はゲーム終盤にかけて低下していく傾向にあります。ただしディフェンス力がゲームを通して維持できているためか、ゲーム終盤には対戦チームの期待値も大きく低下していくことが分かります。ティンバーウルブズはエドワーズを中心としながらも、コンリー、ディビンチェンゾといった安定感のあるセカンダリーハンドラーが控えており、ボールムーブメントを維持できる点で優位に立つ可能性もあります。なお、エドワーズのレギュラーシーズンにおけるクラッチタイム中の得点157、3P成功数21本はリーグトップ(NBA公式より参照)であり、レブロンやドンチッチに引けをとらないクラッチ局面での勝負強さを持っています。

クラッチタイムでボールを持つべきプレイヤーを適切に選択できるかが、両チームにとって最大の課題です。

コーナー3Pの攻防

コーナー3Pは、現代NBAにおいて最も効率の高いショットの一つとされています。

※ショットチャートの見方はこちら

上記のレイカーズのショットチャートを確認すると、レイカーズはオフェンス面では右コーナーの3P成功率が非常に高く(45%)、ここから得点を伸ばす展開が理想的です。一方、ティンバーウルブズは前述したとおりコーナー3Pの被成功率が37–38%に抑えられており、バランスの取れた堅実なペリメーター守備を武器としています。コーナーを制したチームが試合の流れを引き寄せる可能性は十分にあります。

ペイントエリアの支配

ゴール下での得点効率は、シリーズを通して重要な指標となります。

レイカーズはインサイドアタックを得意とするレブロンを中心にペイントエリアで得点を狙いますが、ゴベア率いるティンバーウルブズのリムプロテクションは堅固です。前述したショットチャートから一例を挙げると、レイカーズのリム周りの成功率70%に対して、ティンバーウルブズの同エリア被FG%は63%となっています。レイカーズがペイント内で得点を量産できるか、あるいはティンバーウルブズがこれを抑え込めるか。この点はシリーズの趨勢を大きく左右します。

また、ゴベア自身の攻撃参加も見逃せないポイントです。オフェンスリバウンドやセカンドチャンス得点を重ねられると、レイカーズにとっては苦しい展開になるでしょう。

まとめとシリーズ展望

ここまで見てきたように、レイカーズとティンバーウルブズは、プレースタイルもチーム構造も大きく異なっています。

🔴 レイカーズ(LAL)の強みと課題

レイカーズは、レブロンとドンチッチという2大スターによる爆発力を最大の武器としています。一気に試合の流れを引き寄せられる力はリーグ随一であり、特にクラッチタイムでの個人技による打開力は驚異的です。

しかし、オフェンスが特定選手に偏りがちで、スター選手の調子に大きく左右されるリスクも抱えています。また、守備面では右コーナー3Pと左45度に守りが薄い箇所もあり、ティンバーウルブズのバランスの良いオフェンスに対して脆さを見せる可能性もあります。

🔵 ティンバーウルブズ(MIN)の強みと課題

ティンバーウルブズは、エドワーズを中心としながらも、アシスト分散型の組織力によって安定したオフェンスを展開しています。守備においても、リム周りとペリメーターを重点的にケアしつつ、ミドルレンジはある程度打たせる設計でリスクを管理しています。

チームバランスの良さと守備の安定感は、プレーオフのような長期戦で特に威力を発揮します。ただし、エドワーズに得点負担が集中しすぎると、オフェンスのバリエーション不足が表面化するリスクも抱えています。

おわりに

このシリーズは、まさに「個の力 vs 組織の力」という全くスタイルの異なるチーム同士の一戦となっています。

- レブロンとドンチッチが爆発すれば、レイカーズが一気にシリーズを制する可能性も十分にあります。

- 一方、ティンバーウルブズがチームとしてのバランスを維持し、ディフェンスで試合をコントロールできれば、スターの力を封じ込める展開に持ち込めるでしょう。

クラッチタイム、コーナー3P、ペイントエリアでの攻防――

ディテールの積み重ねが、このシリーズの勝敗を決めるカギになるはずです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

それでは、今回のトラッシュトークは以上です。